« Trois livres en un », se vante l’éditeur (il veut parler du texte traduit en français, des notes surabondantes qui l’enserrent et des introductions, celle du livre et celles de chacun des chapitres)… et il a tort de se vanter, car ces trois-là se font de l’ombre, s’empêchent de croître et nuisent à la compréhension.

Article publié dans Histoire Magazine N°11

Le texte pourrait se contenter d’un appareil beaucoup plus léger, explicitant les passages peu clairs. A quoi bon s’appesantir sur les lourdeurs, les répétitions et les maladresses ? Quel intérêt présentent, pour le lecteur moyen, des renvois à une myriade d’auteurs qui ont produit des considérations voisines, pour traiter sempiternellement Hitler de plagiaire et d’idéologue banal ?

Car trop de notes semblent avoir pour seule finalité de rapprocher ce que dit Hitler d’écrits d’autres personnes, en supposant qu’il s’en est inspiré. Au détriment de la réflexion sur la cohérence et les contradictions de son propre système ; et sur le mécanisme même de ces emprunts qui résultaient bien souvent, non d’une pure et simple absorption mais d’une sélection, par Hitler, de ce qui confortait ou précisait une idée préexistante.

Au demeurant, cette démarche n’est pas dépourvue d’intérêt scientifique. Le choix des rapprochements avec d’autres auteurs, emprunté à l’édition allemande de 2016, témoigne de beaucoup d’érudition et de finesse, et on ne saurait nier l’intérêt d’une connaissance précise du bain idéologique qui précédait ou accompagnait la rédaction de ce manifeste. C’est plutôt ce fractionnement en d’innombrables notes qui est maladroit, les références étant à la fois trop nombreuses et trop succinctes. Ces données seraient plus à leur place dans les introductions des chapitres, ce qui permettrait d’exposer beaucoup plus clairement ce que Hitler a emprunté et ce qu’il a délaissé.

Cette présentation, outre qu’elle donne l’impression que le lecteur est jugé incapable de résister à la séduction du texte en l’absence de ces « gestes-barrières », rejaillit fâcheusement sur l’analyse historique. Non content d’être un idéologue peu original (mais les auteurs, comme nous allons le voir, nuancent parfois ce diagnostic), Hitler serait surtout un candidat au pouvoir mal préparé et, par suite, une sorte d’Icare qui a bien pu s’élever mais ne pouvait terminer son parcours que par une chute mortelle. Témoin, dans l’introduction générale, le titre du sous-chapitre qui traite du rapport entre ce livre et la future politique de l’auteur : « La promesse d’une catastrophe ». Le scribe est accusé d’ignorer les principes élémentaires de la direction d’une guerre : ce jeune prétentieux n’examine pas la dimension économique de l’entreprise, néglige les questions navales, et passe presque entièrement sous silence le contexte mondial.

Cette approche mérite plusieurs critiques. Voudrait-on qu’un homme de trente-cinq ans, entré en politique cinq ans plus tôt, soit déjà versé dans tous les domaines de la direction de l’Etat et, s’il ne l’est pas, soit considéré comme incapable de se perfectionner ? Voudrait-on que ses projets guerriers soient fixés dans les moindres détails quinze ans avant leur mise en œuvre ? Au surplus, certains reproches sont tout à fait infondés et montrent que les commentateurs tombent dans les pièges tendus par l’auteur. Les questions navales, par exemple, passionnent notoirement Hitler mais il a une raison précise de ne pas les aborder : le souci de rassurer l’Angleterre.

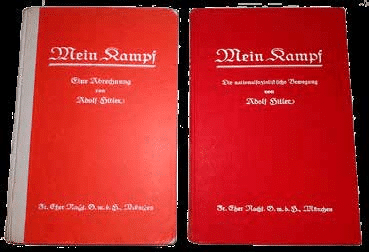

Une édition de luxe précoce des deux tomes.

On lit dans le chapitre I-4, sur la politique d’alliances de l’Allemagne avant 1914, que Berlin aurait dû se rapprocher de Londres, comme d’ailleurs il en avait été question en 1902, et « prendre la place du Japon » en 1904, c’est-à-dire écraser militairement la Russie avec la bénédiction de l’Angleterre (une note nie cette velléité de rapprochement… avant qu’une autre la reconnaisse). Et l’auteur de l’introduction du chapitre écrit que les idées développées par Hitler étaient dans l’air du temps… avant de leur concéder une certaine originalité.

En fait, comme l’a montré Thomas Weber dans un livre de 2017 que mentionne la bibliographie, Hitler change radicalement de point de vue lors du séjour en prison pendant lequel il conçoit son livre et commence à le rédiger.

Sur les alliances que l’Allemagne devait rechercher, il partageait jusque là avec une bonne partie de la droite allemande un penchant russophile : après avoir aidé les contre-révolutionnaires à reprendre le pouvoir à Moscou, on forgerait un bloc germano-russe capable de défier les vainqueurs occidentaux de 1918. La mort de Lénine, le 21 janvier 1924, ne faisant pas sombrer l’URSS dans le chaos, ce n’est plus l’alliance de la Russie que convoite désormais Hitler, mais son territoire. Il considère d’ailleurs à présent les Slaves comme des sous-hommes, après avoir lu de plus près, semble-t-il, toujours selon Weber, le théoricien raciste le plus en vogue, Hans Günther.

Il est question ici (p. 689), de façon fort imprécise, de « tâtonnements entre 1919 et 1923 », mais non d’une hostilité envers l’Angleterre couplée à un désir d’alliance avec une Russie retournée au tsarisme. Ni d’un brusque renversement de ce schéma en 1924 : la mort de Lénine n’est même pas mentionnée.

Cependant, la réprobation anglaise de l’invasion française de la Ruhr en 1923 commence à orienter Hitler vers l’idée d’un rapprochement avec l’Angleterre, …

… et cela est signalé (non sans préciser que bien des contemporains raisonnaient de même). Mais si alors l’hostilité de Hitler envers l’Occident se concentre sur la France et si les auteurs de cette édition le relèvent, ils ne songent pas à voir là le germe des événements de 1940.

Les concordances sont pourtant frappantes. Mein Kampf prévoit (p.754) un « règlement de comptes » avec ce pays, sans lui prendre de territoires puisque « l’espace vital » ne doit être acquis que vers l’est, aux dépens des Slaves. On retrouve ici le souci de ménager l’Angleterre, en renonçant à toute progression allemande vers l’Atlantique. Il s’ensuit que, de mai à juillet 1940, Hitler tente de rétablir la paix non seulement avec la France, mais avec la Grande-Bretagne. Churchill maintient son pays en guerre de justesse, en domptant une fronde menée au sein de son propre gouvernement par le ministre des Affaires étrangères, lord Halifax -un conflit longtemps dissimulé mais aujourd’hui connu, y compris par des œuvres destinées au grand public.

Hitler a-t-il visé ce but -un retour de la paix après l’écrasement de la France- sans relâche depuis 1924, ou s’en serait-il éloigné pour y revenir ensuite ?

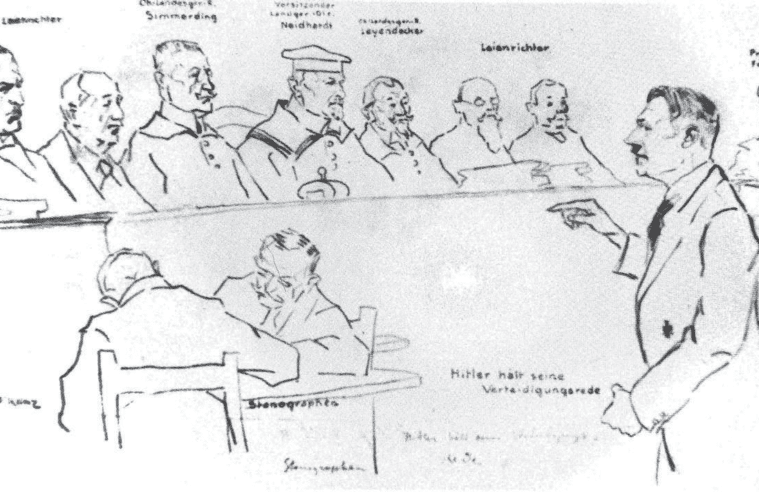

Dessin d’audience : Hitler à la barre, assurant sa propre défense . Munich, 3 mars 1924.

Ce livre ne pose pas la question… mais la résout en passant (p. 706, n. 55) : Hitler aurait recherché une entente avec Londres, permettant de pousser ses pions vers l‘est, seulement jusqu’en 1937, puis, courroucé que le Royaume-Uni se mêle de l’affaire des Sudètes, aurait changé d’idée en mai 1938. L’analyse se réclame ici d’Andreas Hillgruber (1974). Mais alors, que devient le projet d’un écrasement militaire de la France, présenté par Hitler en son tome 2 (p. 755) comme un préalable nécessaire de l’expansion orientale ?

En fait, Hitler a pris conscience, on ne sait quand, que l’Angleterre ne laisserait pas passivement l’Allemagne écraser l’armée française, d’où deux conséquences : il fallait, pour pouvoir faire la cour à Londres de 1933 à 1937, jurer ses grands dieux que les passages antifrançais de Mein Kampf étaient caducs et que Berlin n’avait plus, envers Paris, que des pensées amicales ; il fallait ensuite se faire déclarer la guerre par la France sans paraître l’avoir cherché, la mettre rapidement hors de combat et, alors seulement, obtenir de l’Angleterre, par le retour de la paix générale, une alliance ou une neutralité bienveillante, assurant les arrières de l’expansion allemande vers l’est.

Il s’ensuit que le Hitler improvisateur et matamore que décrivent ici les commentateurs n’a échoué, en fait, que d’un cheveu, en lançant son offensive à l’aube du 10 mai 1940 pour apprendre en fin de journée que le premier ministre anglais dont il s’était fait une dupe docile pendant les années précédentes, Neville Chamberlain, avait cédé son fauteuil à Winston Churchill. Si Chamberlain avait gouverné quelques jours de plus, ou été remplacé le 10 mai, comme il en était fortement question, par Halifax, l’Angleterre se serait probablement empressée de signer la paix en même temps que la France ou peu de temps après (peut-être après avoir consulté le gouvernement américain, qui n’était guère disposé à encourager une poursuite de la guerre), au vu des conditions « généreuses » que Hitler faisait alors miroiter.

Sur la bataille de France, les auteurs semblent tributaires d’un ouvrage de 1995, généralement bien considéré mais entaché de lourdes erreurs, le Blitzkrieg-Legende de Karl-Heinz Frieser. Cet historien militaire, qui ne se réfère jamais à Mein Kampf et accorde peu d’attention aux aspects politiques du nazisme, se garde d’attribuer, dans les succès de l’Allemagne en 1939-1940, le moindre mérite à son chef : celui-ci aurait été tout juste bon à s’arroger les lauriers de la victoire sur la France et à s’imaginer que le concept de guerre-éclair, enfanté par son génie, allait aussi faire merveille contre l’URSS.

Ici se fait jour un défaut majeur de cette réédition : une grande insensibilité aux côtés retors et manipulateurs de Hitler. Il aurait espéré que Paris et Londres restent passifs après son invasion de la Pologne, même s’il assumait le risque d’une guerre : il n’est pas soupçonné de l’avoir désirée, pour mettre à exécution ses projets contre la France tout en affectant de trouver sa déclaration de guerre surprenante, infondée et provoquée par de sombres manœuvres judéo-maçonniques (alors qu’il savait bien qu’elle découlait de traités contraignants). De même, il aurait été désemparé quand Paris et Londres, au début d’octobre 1939, avaient repoussé son offre de paix après les faits accomplis en Pologne. Il n’aurait su quoi faire et ce sont des généraux qui lui auraient sauvé la mise, par une offensive qu’il ne comprenait pas et où ses interventions auraient été plus gênantes qu’utiles.

Ce résumé des très influentes analyses de Frieser ne figure pas explicitement dans le livre, mais le peu qui est dit de la campagne de France va dans le même sens : cet événement est dissocié des plans esquissés dans Mein Kampf.

Certes son auteur est souvent traité de menteur, mais seulement lorsqu’il dissimule des vérités plus ou moins honteuses, ou rafistole son idéologie en gommant des contradictions. L’idée de mensonges destinés non à se justifier soi-même mais à piéger les autres, d’une comédie au long cours et de la préparation à loisir de passages à l’acte fulgurants ne semble pas effleurer les historiens français ici rassemblés (de même qu’elle est absente de l’édition critique allemande).

Fondation officielle de la SS (Schutzstaffel) à Munich le 9 novembre 1925. Hitler pose avec deux de ses plus proches compagnons, Julius Schaub (secrétaire) et Julius Schreck (chauffeur et premier chef des SS). Et édition en brochure du premier discours d’Hitler lors du meeting du 27 février 1925, dit de “refondation du Parti”.

Fondation officielle de la SS (Schutzstaffel) à Munich le 9 novembre 1925. Hitler pose avec deux de ses plus proches compagnons, Julius Schaub (secrétaire) et Julius Schreck (chauffeur et premier chef des SS). Et édition en brochure du premier discours d’Hitler lors du meeting du 27 février 1925, dit de “refondation du Parti”.

C’est ainsi que, sur la question fondamentale des ressemblances et différences entre Hitler et Bismarck, le cliché classique (Bismarck, prudent joueurs d’échecs, opposé à Hitler, aventureux joueur de poker) n’est pas démenti et oriente fâcheusement la lecture. L’introduction (p. XXII) se réfère au chapitre I/8 (p. 245) pour opposer « l’art du possible » bismarckien à l’admiration de Hitler pour les héros qui « ne plaisent aux dieux que s’ils exigent et veulent l’impossible ». Or Hitler vante ces deux attitudes ! et l’admiration envers Bismarck qu’il exprime là ne s’est jamais démentie, même s’il lui reprochait de n’avoir rien compris à la « question juive ».

Ce dont il parle dans cette page, c’est de la dualité entre les « faiseurs de programme » et les dirigeants politiques. Les deux sont nécessaires et il arrive rarement qu’ils se confondent en une seule personne mais cela peut arriver, écrit-il en un évident autoportrait. Lui-même reprend, en fait, l’oeuvre de Bismarck, avec ce que cela suppose de dissimulation, de patience et de calcul, pour un résultat qui se veut plus mondial et plus durable. Et lorsque les auteurs lui reprochent de vouloir refaire de l’Allemagne une « puissance mondiale » sans évoquer la maîtrise des mers ni les puissances extra-européennes, ils se méprennent sur la place, dans ce projet, du racisme. Au nom de celui-ci, Hitler se donne pour objectif non pas une domination de la planète par la seule Allemagne, mais une répartition des rôles entre puissances « aryennes » pour dominer les peuples « inférieurs », en les maintenant dans la crasse et l’analphabétisme… contrairement au discours officiel des colonisateurs de l’époque, qui se targuent d’être des éducateurs, notamment en matière d’hygiène. Hitler les invite à être plus logiques, et à s’assumer en tant qu’oppresseurs. De ce point de vue, la Grande-Bretagne serait plus proche de sa conception que la France qui, avec les indigènes de ses colonies, pratiquerait davantage un coupable « mélange des races ». D’où la cour faite à la Grande-Bretagne, d’où aussi la renonciation de l’Allemagne à défier l’Angleterre sur les plans maritime et commercial. Voilà qui explique le silence sur la maîtrise des mers, mieux que l’inexpérience d’un amateur rêvant de puissance mondiale sans en envisager les modalités.

Ces considérations, éparses dans Mein Kampf, ne sont pas méconnues par les auteurs, mais ne sont pas rassemblées en une analyse cohérente, qui expliquerait la redoutable efficacité de ces idées entre 1933 et 1941. En fait, comme on l’a vu plus haut, Hitler aurait connu en 1940 une réussite éclatante et durable, sans le verrou churchillien mis en place au dernier moment et bien fragile, pendant de longues semaines. Mais Churchill n’est pas nommé dans ce gros livre, sauf une fois, à propos de l’année 1920 ! Et les auteurs anglo-saxons qui, au début des années 1990, ont les premiers étudié la crise du cabinet britannique lors de l’effondrement français, John Lukacs et John Costello, sont absents de la bibliographie, pourtant très fournie.

Puisque les perspectives diplomatiques et militaires esquissées dans Mein Kampf sont traitées avec un mépris condescendant, on ne peut guère s’attendre à ce que la politique intérieure soit prise beaucoup plus au sérieux. P. XXI, les auteurs, après Ian Kershaw, remarquent l’infléchissement survenu dans la propagande nazie en 1927, lorsqu’elle se tourne vers les couches moyennes, et en concluent que la montée électorale du Parti nazi à partir de 1930 est due à l’amalgame de ces clientèles autour d’un « parti protestataire de masse ». Voilà qui n’aide pas à comprendre son dynamisme et ses succès. En fait, Hitler se rend compte, dès avant le révélateur impitoyable des élections législatives de mai 1928 (le NSDAP ne recueille que 2,6% des suffrages), de la vanité de ses efforts pour « arracher la classe ouvrière au marxisme », tant les électeurs socialistes et communistes résistent à ses sirènes. Il urge de contourner l’obstacle en flattant les aspirations disparates d’autres milieux, tout en gardant la maîtrise du processus. Le parti devient attrape-tout, certes, mais au service d’un projet précis… celui-là même que cette édition est censée analyser. Ce serait aussi l’occasion de mettre en lumière une des tactiques favorites d’Hitler : le recul des accents ouvriéristes, encore très présents dans Mein Kampf, va offrir pendant les années suivantes l’occasion d’une spécialisation des lieutenants du chef, Gregor Strasser levant bien haut le flambeau prolétarien tandis que Göring entreprend de rassurer le grand patronat. Hitler fait souvent semblant d’être tiraillé entre deux tendances ou plus, ce qui lui permet de masquer la préparation de ses coups (tant le rapprochement avec la haute finance en 1932 que la brusque décapitation d’une prétendue aile gauche lors de la nuit des Longs couteaux, en 1934). Il en use ainsi dans bien des domaines et beaucoup d’historiens seront dupes, présentant le régime nazi comme une « polycratie ». La lecture de Mein Kampf offre bien des occasions de se convaincre du contraire et elles ne sont, ici, guère saisies.

L’ouvrage examine à plusieurs reprises ce qu’on peut entrevoir à travers Mein Kampf sur le sort des Juifs, dans la paix et dans la guerre. Contrairement à bien d’autres, il prend parti fermement pour l’idée qu’on pouvait redouter le pire, même s’il n’était pas annoncé ni clairement dessiné à l’exclusion d’autres « compossibles », pour reprendre l’expression de Paul Veyne. La violence des attaques et l’idée d’une lutte à mort entre « eux et nous » autorisaient toutes les craintes ainsi qu’un passage, rarement mis en avant, prévoyant un gigantesque procès de cadres du régime weimarien, ces « criminels de novembre » censés être des instruments des Juifs quand ils ne l’étaient pas eux-mêmes. Il déboucherait, note Hitler p. 609, sur « des dizaines de milliers d’exécutions ». Si ces victimes potentielles n’étaient pas toutes juives, si Hitler, en fait, préférait mater plutôt que tuer les personnes de « sang aryen » et s’il y avait là plus une menace qu’une intention arrêtée, les auteurs ont néanmoins raison de constater que ce passage était de très mauvais augure pour la population juive. Mais là encore, la réflexion n’est pas poursuivie jusqu’à sa conclusion logique : il faudrait remettre en cause le schéma, encore à l’honneur dans des livres récents, suivant lequel les nazis ont d’abord voulu exiler tous les Juifs de leur « espace » avant de se résigner à les tuer, en raison des circonstances de la guerre.

Par rapport à l’édition munichoise de 2016, on peut relever quelques avancées. Ainsi, là où l’ouvrage allemand (t. 1, p. 184) se contente de faire assaut d’érudition en recensant les occurrences du terme Weltpest (peste mondiale) appliqué à la social-démocratie, l’équipe française souligne (p. 60) l’importance de cette première apparition du mot sous une plume nazie, et en recopiant la note allemande, et dans l’introduction du chapitre (p. 36) : « Toutefois, il arrivait à Hitler d’innover. C’est ainsi qu’on lui doit probablement l’expression ‘peste mondiale’ pour désigner la ‘juiverie’ : elle n’est pas présente dans la littérature nazie avant Mein Kampf. Une invention langagière donc, qui deviendrait un slogan et ferait malheureusement florès. »

Puisqu’il est question du langage, un mot sur la traduction, qui se vante d’être fidèle à l’original jusque dans ses fautes de langue. Voilà qui est, par rapport aux standards habituels de l’exercice, bien punitif et, sous couleur de fidélité, parfois bien peu fidèle. Par exemple, le choix systématique, pour traduire Volksgenosse, de « camarade du peuple » induit en français une lourdeur, un ridicule et un sentiment de bizarrerie qui ne correspondent en rien à l’impression que donne le mot allemand, dont l’équivalent normal est « compatriote ». Certes les nazis ont abîmé le vocable en lui donnant un sens excluant les Juifs et les Tsiganes, au point qu’il n’est plus usité aujourd’hui dans la langue courante. Mais il n’en va pas de même en français ! Outre cette propension à ridiculiser l’écrivain plus souvent qu’à son tour, les choix de traduction sont tributaires de la compréhension qu’ont les auteurs du nazisme. Comme ils ont tendance à sous-estimer sa part de mysticisme, qui amène en particulier Hitler à se prendre pour un élu de la Providence, ce mot et ceux de destin et de destinée sont écrits sans majuscule (dès la première ligne), alors que l’usage constant de la majuscule en allemand pour les noms communs oblige à faire un choix. Celui-ci ne me paraît pas le plus justifié.

On voit que les auteurs abordent largement la suite de l’histoire, jusqu’en 1945, et il faut saluer ici un progrès de l’historiographie française du nazisme. Au cours des dernières décennies elle tendait, sous l’influence de l’orientation dite fonctionnaliste, à considérer Mein Kampf comme une œuvre de circonstance et à l’interpréter, quand elle le citait, en fonction des enjeux du milieu des années 1920. C’est encore le cas ici dans certains passages, mais non dans la majorité. Les introductions des chapitres sont plutôt consacrées à des résumés de la période 1933-1945, en montrant comment la politique du gouvernement nazi était préfigurée dans sa Bible, et en mettant en valeur des ouvrages historiques récents : par exemple ceux qui ont enfin pris au sérieux la notion de « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft), dans laquelle on n’avait vu pendant des décennies qu’un slogan creux, alors que le régime avait mobilisé réellement la majorité de ses ressortissants, en leur procurant des avantages qui n’étaient pas tous illusoires (voir par exemple l’introduction du chapitre II -4, p. 590-91).

Au total, deux choses sont à recommander. L’acquisition et la lecture de ce livre, tout d’abord, qui permet d’accéder au texte dans une traduction, somme toute, meilleure que celle de 1934, et dont les commentaires soignés et instructifs ne sont pas avares de considérations sur son application ultérieure. L’édition d’un nouveau livre ensuite, où le lecteur serait confronté au texte pur sans le carcan des notes, avec une ou plusieurs introductions très substantielles, tendant à montrer les caractères propres du nazisme par rapport à la faune völkisch et à sa « révolution conservatrice », et à cerner les effets de la personnalité de son fondateur et maître, dus tout autant à ses lubies qu’à ses talents de chef, en matière de tactique et d’organisation.

Historiciser le mal / Une édition critique de Mein Kampf, sous la direction de Florent Brayard et Andreas Wirsching, Paris, Fayard, 2021, 100 €