Article publié dans Histoire Magazine N°11

« Que Dieu et le peuple se prononcent ! Il faut laisser quelque chose à la providence ! » À la veille de l’adoption de la Constitution de la Deuxième République, le 7 octobre 1848, Lamartine se prononçait par ses mots en faveur de l’élection du président de la République au suffrage universel. Il répondait à ses opposants qui le mettaient en garde contre le risque d’un triomphe électoral de Louis-Napoléon Bonaparte. Le poète romantique obtint gain de cause. Cependant, l’élection du neveu de l’Empereur puis le coup d’État du 2 décembre 1851 et la proclamation du Second Empire donnèrent raison à ses détracteurs…

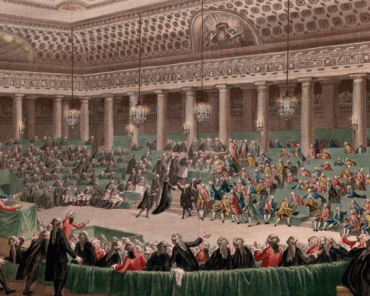

Le mode de désignation du président de la République a longtemps dominé les débats sur l’organisation des pouvoirs publics. Les lois constitutionnelles de 1875 instaurant officiellement la IIIe République à la suite de la chute du Second Empire ont pourvu le chef de l’État de pouvoirs importants. Cependant, échaudés par l’expérience de 1848, les inspirateurs de la nouvelle Constitution instaurèrent un mode de nomination du locataire de l’Élysée strictement parlementaire. Il était élu pour sept ans à la majorité absolue du Congrès, dans le cadre d’un scrutin à plusieurs tours, réunissant à Versailles le Sénat et la Chambre des députés.

Ainsi privé de la légitimité démocratique qui émane d’une désignation par le peuple au suffrage universel, le président de la IIIe République se voyait supplanté dans le gouvernement du pays par le président du Conseil (premier des ministres), investi par la Chambre et le Sénat puis révocable par ces deux assemblées à tout moment à l’occasion d’un vote de défiance. Le rôle du président de la République devait ainsi se limiter pour l’essentiel au choix du président du Conseil (avant le vote d’investiture), à la présidence formelle du Conseil des ministres et à la représentation de la France à l’international. La IVe République, entrée en vigueur en 1947, a repris des modalités voisines de désignation du chef de l’État, par l’Assemblée nationale et le Conseil de la République (Sénat) lors du Congrès de Versailles.

Il serait cependant excessif de ne voir dans le chef de l’État des IIIe et IVe Républiques, nommé par le Parlement, qu’un simple figurant dont la mission, comme le disait de Gaulle, se serait limitée à l’inauguration des chrysanthèmes. Quelques chefs de l’État ont su tirer parti d’un positionnement au-dessus de la mêlée et d’une tradition d’impartialité. En effet, le gouvernement du pays était assuré au quotidien par le président du Conseil. Ce dernier endossait seul la responsabilité de la politique gouvernementale. Tandis que les ministères étaient exposés à tout moment à un vote défavorable de la Chambre ou du Sénat les condamnant à la démission, le locataire de l’Élysée incarnait la continuité. Libéré du quotidien, de la pression parlementaire et de l’opinion publique par le Premier ministre, le chef de l’État bénéficiait d’une situation qui en faisait le sage de la République et le recours ultime en cas de crise. La distanciation, le recul face à l’actualité et l’impartialité favorisait un prestige et une hauteur utiles notamment dans les périodes troublées.

Ainsi, certains présidents de la République, bien que non élus au suffrage universel, ont exercé — du fait de ce statut d’autorité morale et de leur force de caractère — un rôle décisif dans l’histoire contemporaine. Raymond Poincaré président de la République de 1913-1920 fut le pilier intransigeant du principe de la guerre jusqu’à la victoire, auteur de l’appel à Clemenceau. Sous la IVe République, de 1947 à 1954, Vincent Auriol, pôle de stabilité face à la valse des ministères, exerça un rôle pivot dans la tourmente de la guerre froide et de la reconstruction. D’autres comme Albert Lebrun, emporté par la débâcle de juin 1940 ont évidemment laissé à la postérité un souvenir plus contrasté. Mais toujours était-il que les rôles étaient bien définis : le président de la République, homme de la sagesse et de la vision, assurait la continuité de l’État ; le président du Conseil, chef de l’exécutif, gouvernait au quotidien, assurait le pilotage politique du pays notamment en matière économique et sociale. Ensuite, la force de caractère et l’intelligence de l’histoire faisaient la différence…

Le président de la République Charles de Gaulle (1890-1970)

Le 16 juin 1946, à l’occasion du discours de Bayeux, le général de Gaulle précisait sa conception du chef de l’État : « [à lui] la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation qui se dégage du Parlement ; à lui la mission de nommer les ministres, et d’abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement […] à lui l’attribution de servir d’arbitre au-dessus des contingences politiques […] à lui, s’il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclus par la France. » L’article 5 de la Constitution instaurant la Ve République reflétait fidèlement cette vision d’un président de la République chargé de « veiller au respect de la Constitution [qui] assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, garant de l’indépendance nationale. » Son article 20 maintenait dans les mains du Gouvernement la responsabilité de « déterminer et de conduire la politique de la Nation. »

En revanche, son objectif était de donner les moyens au président de la République d’assurer pleinement et efficacement sa mission de guide et de protecteur de la Nation au-dessus des partis et des contingences politiques.

De Gaulle avait notamment à l’esprit la défaillance du président Lebrun en 1940, auquel avait (selon lui) manqué l’autorité nécessaire pour assurer la permanence de la République lors de la débâcle de 1940.

Loin de modifier la nature de la mission présidentielle, la Ve République, à l’origine, visait à renforcer l’autorité d’un président arbitre. Le général de Gaulle, n’entendait pas remettre en cause fondamentalement ce schéma ancré dans la tradition française. Le partage des rôles entre le souverain, en charge de l’essentiel, et un ministre principal détenteur du gouvernail de l’État est bien plus ancien que la République elle-même et renvoie au souvenir du glorieux tandem que formèrent jadis Louis XIII et Richelieu.

La Constitution de 1958 a dès lors prévu l’élection du chef de l’État, non pas au suffrage universel, mais par un collège de 60 000 notables (élus territoriaux) pour asseoir une autorité et son indépendance vis-à-vis du parlement.

Puis le général de Gaulle, déterminé à renforcer la légitimité démocratique du chef de l’État1, a décidé de changer la Constitution pour permettre son élection au suffrage universel. Ce choix, validé par référendum du 28 octobre 1962 — dans des conditions fortement contestées sur le plan juridique2—, suscita un tollé dans la classe politique.

Dans l’esprit du Général, l’élection du président de la République ne devait pas transformer l’équilibre des institutions et engendrer un président sur le modèle américain, incarnant à lui seul le pouvoir exécutif.

Tout en consolidant toujours davantage la légitimité présidentielle, il préservait le principe d’un chef de l’État au-dessus de la mêlée et d’un Premier ministre acteur principal de la vie politique.

Dans la pratique, ce principe d’un chef de l’État à la fois sage et visionnaire montrant la direction et se maintenant au-dessus de la mêlée a été inégalement appliqué pendant une quarantaine d’années. Dans les trois premières années de la nouvelle République, la priorité donnée à la sortie de la guerre d’Algérie fit du Général de Gaulle un président pourvu de la plénitude des pouvoirs.

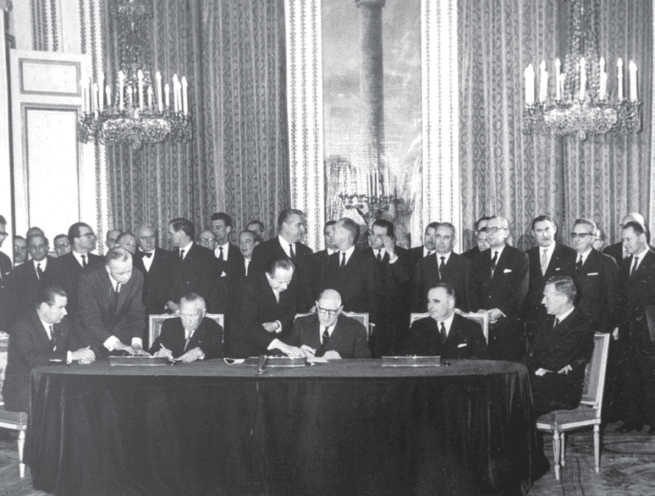

Le président de la république C.de Gaulle et le Premier ministre G.Pompidou lors de la signature du traité de l’Elysée le 22 janvier 1963. BindesArchiv.

Cependant, à compter de la nomination de Georges Pompidou à Matignon en 1962, y compris après l’élection de Charles de Gaulle au suffrage universel en 1965, la forte personnalité du Premier ministre se traduisit par un partage des rôles assez conforme au texte de la Constitution.

Le premier ministre G.Pompidou en 1965

Matignon exerça un rôle pilote dans les réformes sociales de cette période (ordonnances sur la sécurité sociale de 1967) et s’opposa — efficacement — aux projets gaulliens de développement de la participation de salariés à la gestion des entreprises. Cette configuration d’un président qui préside, fixe un cap, et d’un chef de gouvernement puissant et actif qui gouverne réellement le pays a longtemps dominé le fonctionnement de la Ve République. L’élection du président de la République au suffrage universel n’a donc pas effacé le rôle du Premier ministre. Celui-ci conservait un rôle distinct de celui du président de la République, chef du gouvernement et chef d’une majorité parlementaire chargé d’appliquer son programme politique.

Ce partage des rôles s’est traduit par des relations souvent tendues sinon conflictuelles entre le chef de l’État et son Premier ministre, mais aussi par des périodes riches en réformes. Quelques binômes ont laissé un souvenir contrasté : Pompidou/Chaban Delmas (1969-1972), Giscard d’Estaing/Chirac, puis VGE/Barre (1974-1981), ou Mitterrand/Mauroy (1981-1984) ou Mitterrand/Rocard (1988-1991). L’attelage que formait le président avec son Premier ministre était souvent chaotique, mais des réalisations importantes sont issues de ces périodes par exemple le plan français de développement de l’énergie nucléaire en 1974-1975 ou le revenu minimum d’insertion en 1991. Quelle que soit l’appréciation portée sur les décisions prises, la France, en tout cas, avait un président qui présidait et un gouvernement qui gouvernait.

Un changement profond dans l’équilibre des institutions est survenu avec le nouveau millénaire, en 2000, et la suppression du septennat remplacé par le quinquennat.

Jusqu’alors, le décalage entre la durée du mandat président de sept ans, et celui de l’Assemblée nationale à cinq ans assurait la préservation d’un certain équilibre des institutions. Le septennat conférait au chef de l’État une durée supérieure à celle de l’Assemblée nationale, confortant sa mission de garant du destin national. Il opérait une déconnexion entre la nature de la fonction présidentielle, en charge du long terme et donc de l’essentiel — et celle du Premier ministre avec son gouvernement, chef d’une majorité, responsable devant l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale — avec un gouvernement qui émanait de sa majorité — existait en tant que source de souveraineté distincte du chef de l’État, y compris en dehors des périodes de cohabitation3 .

Le quinquennat a donc, plus encore que l’élection du président au suffrage universel, considérablement transformé le régime politique français. Il a été instauré par Jacques Chirac et son Premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin, sur proposition de Giscard d’Estaing dans l’objectif d’éviter les cohabitations, puis adopté par référendum. Son impact sur la vie politique française a été bien au-delà d’un simple aménagement. Il a fortement contribué à changer le sens de la fonction présidentielle. Élu pour cinq ans juste avant l’élection des députés et pour une durée alignée sur celle de ces derniers, le président devenait de fait le chef d’une majorité.

La distinction entre la permanence (ou la hauteur de vue) s’attachant à la fonction présidentielle et l’action politique au quotidien s’effaçait. Le président descendait de sa stature de sage et de visionnaire pour devenir le véritable chef de gouvernement, chargé de la mise en œuvre de son propre programme politique à la place du Premier ministre.

Le régime français se rapprochait ainsi du système présidentiel à l’américaine. Le chef de l’État — tombé de son piédestal — devenait l’incarnation même du pouvoir exécutif dans sa globalité, entouré de simples collaborateurs, dont un Premier ministre fantoche et des ministres faire-valoir du président. Mais avec une différence considérable toutefois : …

…l’Assemblée nationale, élue dans la foulée du chef de l’État basculait dans un asservissement à peu près total à l’Élysée, contrairement au puissant Congrès américain qui a l’autorité suffisante pour tenir tête en certaines circonstances au président des États-Unis.

Le chef de l’État français concentrant toutes les sources du pouvoir politique entre ses mains, médiatisé à outrance, se voyait ainsi promu dans un rôle de guide national unique. Mais cette concentration de l’image du pouvoir relevait en partie de l’illusion. En effet, les transferts massifs de compétence à Bruxelles issus notamment du traité de Maastricht en 1992, la bureaucratisation et la judiciarisation de la vie publique, l’effacement des frontières, les contraintes financières internationales et la décentralisation ont réduit comme peau de chagrin les marges de manœuvre du pouvoir politique pour influer sur la réalité.

Le décalage entre la toute-puissance affichée d’un seul homme et l’impuissance à transformer les choses s’est traduit, inévitablement, par la dérive de l’institution présidentielle dans la communication et le spectacle.

Et ce phénomène est particulièrement flagrant dans les périodes de crise (épidémie de covid19 ou invasion de l’Ukraine par la Russie), où la grandiloquence présidentielle vient combler le vide laissé par l’affaiblissement des outils de gouvernement.

Les conséquences sur le plan de la démocratie sont désastreuses. L’élection présidentielle repose désormais pour l’essentiel sur une émotion collective — aisément manipulable — autour d’un personnage, plutôt que sur un programme. Elle écrase les autres sources d’expression démocratique notamment l’élection législative où traditionnellement, s’effectue le choix d’une majorité et d’un projet. Ce système a eu pour effet de substituer un culte narcissique au sens du bien commun et de l’intérêt général. La sublimation d’un personnage (tournée vers sa réélection) au prix de l’illusion et du mensonge, l’emporte sur le travail de long terme nécessaire au redressement du pays. Il contribue ainsi au décrochage de la France sur plusieurs décennies dans les domaines de l’industrie, de l’endettement public, de la lutte contre le chômage et la pauvreté, de la maîtrise des migrations, de la sécurité ou du niveau scolaire, etc.

La VIe République préconisée par quelques voix isolées — mais lucides sur le diagnostic — n’est pas une solution satisfaisante compte tenu de l’ampleur du chantier qui devrait s’ouvrir. Il suffirait en un premier temps d’appliquer réellement la Constitution de la Ve avec un président impartial et un Premier ministre qui gouverne sous le contrôle du Parlement. Dans cette perspective, l’Assemblée nationale pourrait être élue avant le chef de l’État de manière à rendre au Parlement sa souveraineté et à restaurer un Premier ministre digne de ce nom. Par la suite, le bon sens commanderait de mettre fin à l’expérience délétère du quinquennat et restaurer un septennat, sans réélection possible (ce qui éviterait le risque de soumettre l’intérêt général à l’obsession de la réélection), pour rendre au président de la République sa mission de garant de l’unité nationale, de la paix civile et de l’intégrité du territoire au-dessus de la mêlée, et de boussole dans la tourmente.

Notes:

1 À la suite de l’attentat du petit Clamart par l’OAS le 22 août 1962 qui lui aurait fait prendre conscience de la nécessité de préparer sa succession.

2 Pour esquiver l’opposition du Sénat, le Général eut recours à l’article 11 de la Constitution sur l’organisation des pouvoirs publics et non à l’article 89 prévu pour la révision constitutionnelle.

3 Les trois cohabitations d’un chef de l’État avec un Premier ministre provenant d’une majorité opposée à la sienne ont marqué l’histoire des institutions : Mitterrand/Chirac (1986-1988), Mitterrand/Balladur (1993-1995), Chirac/Jospin (1997-2002) ont laissé le souvenir délétère d’une guerre au sommet de l’État.

Haut fonctionnaire et chargé de cours à l’Université de Paris-Est, Maxime Tandonnet vient de publier une biographie de Georges Bidault chez Perrin.