Article publié dans Histoire Magazine N°11

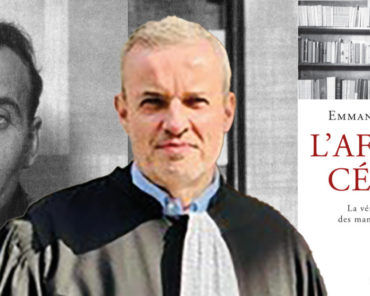

La renommée de Jean-Étienne-Marie Portalis s’est un peu estompée avec le temps. La publication par Jean Musso et Patrick Penel des actes d’un colloque répare cette injustice et nous rappelle que l’œuvre de ce juriste d’exception est toujours d’actualité. Son éminent biographe, Joël-Benoît d’Onorio retrace avec brio les grandes étapes de sa vie. Portalis est né le 1er avril 1746 au Beausset, un village situé à quelques kilomètres de Toulon. Son père, notaire au Beausset et professeur de droit canon à l’université d’Aix-en-Provence, eût onze enfants. Jean-Étienne-Marie était l’aîné. Élève brillant, d’abord à l’Oratoire de Toulon, puis à celui de Marseille, il entame des études de droit en 1762 à Aix. L’année suivante, il publie une critique incisive de la pédagogie de Jean-Jacques Rousseau (Observation sur un ouvrage intitulé Émile ou de l’éducation), suivie d’une attaque en règle de certains travers de la société (Des préjugés). Le 15 juin 1765, il obtient sa licence de droit et s’inscrit au barreau d’Aix. Cette année-là, il publie un nouvel essai (Principe sur la distinction des deux puissances spirituelle et temporelle) fixant les limites de l’autorité de l’Église et de celle de l’État.

Remarquable orateur, cet avocat entre rapidement dans la légende en enchaînant les succès, dont certains remportés au détriment de redoutables adversaires tels que Beaumarchais ou Mirabeau.

La Révolution, cependant, perturbe ce royaliste catholique. En mars 1789, un groupe de paysans exige la suppression du piquet, un impôt sur les farines, et impose la présence de dix d’entre eux au conseil municipal du Beausset. Le juge local, Jean-Baptiste Portalis, frère cadet de l’avocat, fait venir la troupe. Deux ans plus tard, le domaine des Pradeaux de Jean-Etienne-Marie Portalis est pillé. De même que sa maison natale, saccagée de fond en comble peu après qu’il ait quitté le village avec sa famille, ne s’y sentant plus en sécurité. À Lyon, où ils sont partis se réfugier, l’ambiance laisse à désirer. Durant le procès de Louis XVI, Portalis rédige une Défense du Roi qu’il déclame haut et fort. Après les émeutes du 31 mai au 2 juin, Marie- Joseph Chalier, président du tribunal du district de Lyon, digne émule de Marat, est arrêté. Son exécution, fin juillet, marque le début de l’insurrection générale. Inquiet, Portalis a pris le large en direction de Villefranche-sur-Saône. Mais là encore, il n’est pas le bienvenu. Et, contre toute attente, part se jeter dans la gueule du loup, à Paris.

Dès son arrivée, il est arrêté et traduit devant le juge du tribunal du 3e arrondissement, Marie-Louis Desvieux. Ancien avocat, celui-ci voue depuis longtemps une admiration sans borne pour Portalis qu’il a bien connu à Aix. Grâce à lui, notre homme échappe à la Conciergerie. Interné dans une prison de luxe, il attendra sagement que la roue tourne. Le 9 thermidor marque la fin de la Terreur.

Portrait de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) par Pierre Gautherot (1769-1825)

Desvieux est guillotiné tandis que Portalis retrouve la liberté et reprend ses activités d’avocat. En automne 1795, il est élu au Conseil des Anciens. Renonçant alors définitivement au barreau, il milite sans relâche pour l’amnistie des émigrés et des prêtres réfractaires. Ses collègues royalistes le portent à la présidence du Conseil des Anciens en juin 1796. Chef du Parti Constitutionnel, il se montre un farouche adversaire du Directoire. Conservateurs modérés, lui et ses amis se disent « prêts » à légitimer la République « pourvu qu’elle rétablisse l’ordre et garantisse la liberté » (Onorio).

Le coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) condamne 53 députés à être déportés en Guyane. Proscrit, Portalis réussit à s’échapper.

Devenu quasiment aveugle, il est accompagné de son fils. Leur périple les conduit en Suisse, puis en Forêt-Noire et enfin dans le Holstein, enclave danoise en Allemagne du nord, où le comte von Reventlow les invite à séjourner dans son château d’Emkendorf. La comtesse y tient un salon littéraire. Selon Sainte-Beuve, elle rassemble autour d’elle « un cercle de philosophes, de savants, de gens du monde, qu’on aurait vainement cherché à réunir ailleurs ».

Le coup d’État du 18 brumaire an VII (9 novembre 1799) précède de peu la fin de l’exil des proscrits de fructidor. Portalis vient juste d’achever un essai majeur publié post mortem (De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique au dix-huitième siècle) où Rousseau et Kant, entre autres, en prennent pour leur grade. De retour à Paris en février 1800, il est présenté à Napoléon Bonaparte par Charles-François Lebrun, Troisième consul, avec qui il avait siégé au Conseil des Anciens. Peu après, chaudement recommandé au Premier consul par le Deuxième, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, il est nommé commissaire du Gouvernement au Conseil des prises, juridiction supprimée en 1793, rétablie par Bonaparte, chargée de valider ou non le butin des corsaires et des navires de la marine républicaine.

Le 4 août, Cambacérès l’invite à siéger dans la commission de rédaction du Code civil. Son Discours préliminaire au projet de Code civil constitue, selon la formule de Rémy Cabrillac, «l’une des figures incontournables de la mythologie juridique française ». Portalis y égratigne les lois « hostiles, partiales, éversives » nées sous le joug de l’esprit révolutionnaire, « engendrées par le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à un but politique, et de ne plus admettre d’autre considération que celle d’un mystérieux et variable intérêt d’État ».

Portalis insiste : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de justice et de raison. Le législateur […] ne doit pas perdre de vue [qu’elles] sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ».

D’où la nécessité de faire preuve de clarté, de précision, et surtout d’éviter de promulguer des textes inutiles. Quant au juge, il ne doit « jamais oublier que, s’il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n’en est point qui le soient purement à son caprice ou à sa volonté ». Mais Cabrillac ne résiste pas au plaisir de citer Chateaubriand : « Le 21 mars 1804 amène la mort du duc d’Enghien […] ; le même jour, le Code civil ou le Code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois » !

Après la victoire de Marengo, le 14 juin 1800, Bonaparte se rapproche du pape Pie VII dans le but de réconcilier l’Église de France et la papauté. Les négociations débutent en novembre, à Paris. Rome renonce assez vite à la restitution des biens d’Église nationalisés, moyennant la prise en charge financière par l’État de ses évêques et curés. Mais les émissaires du Vatican refusent de céder sur le statut de la religion catholique, qu’ils souhaitent voir reconnue comme religion d’État, ainsi que la nomination des évêques qui doit selon eux demeurer l’apanage du pape. Le 1er juin, l’arrivée du cardinal Consalvi débloque la situation. Il finit par se mettre d’accord avec son interlocuteur, l’abbé Étienne Bernier. Le catholicisme est déclaré « religion de la grande majorité des Français ». Tous les évêques, assermentés ou réfractaires, doivent démissionner, ce qui donne lieu à un renouvellement complet du corps épiscopal.

C’est à Joseph Bonaparte que l’on doit la formule sur la liberté d’exercice du culte, celui-ci devant se conformer « au règlement de police que le gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique ». Jean-Michel Ducomte s’arrête sur cette disposition qui « devait avoir des conséquences importantes par la suite, puisqu’elles permettraient au gouvernement français d’adjoindre au Concordat les articles organiques ». Or, si Portalis n’a en rien négocié le Concordat, la rédaction des articles organiques lui doit tout. Ceux-ci attribuent au Premier consul le droit formel de choisir les évêques, ainsi qu’un droit de veto sur la nomination de tel ou tel légat ou nonce par le pape. La tenue d’un concile national ou la publication de bulles papales sont soumises à une autorisation préalable du Gouvernement français. Ulcéré par ces articles, le souverain pontife refuse de les ratifier, ce qui n’impressionne guère Bonaparte. Lequel se réserve aussi le contrôle de la nomination des pasteurs et des publications qu’ils diffusent. Mais les protestants, trop heureux d’être enfin considérés comme des citoyens à part entière, adhèrent joyeusement à cette nouvelle donne. Très satisfait de sa prestation, Bonaparte nomme Portalis ministre des cultes le 9 juillet 1804. Deux ans plus tard, ce dernier s’attelle à organiser le culte israélite. Sa mort, le 25 aout 1807, l’empêche de mener à terme son projet. Ses efforts seront néanmoins récompensés avec les décrets du 17 mars 1808.

Auteur brillant et prolifique, membre de l’Académie française, aveugle mais visionnaire, Portalis repose à juste titre au Panthéon des grands hommes.

Jean-Étienne-Marie Portalis, illustre varois, enfant du Beausset

par Jean Musso et Patrick Penel (dir.)

185 pages, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020. 15 euros.