Article publié dans Histoire Magazine N°10

«Dans la matinée du 9 août 1944, un homme se rase chez lui, au 39 de la rue Brémond-d’Ars, à Quimperlé. Il s’agit d’Adolphe Fontaine, chef du personnel de l’antenne locale de l’Organisation Todt à qui l’on doit la construction du Mur de l’Atlantique.

Les blindés allemands viennent de quitter la ville, cédant leur place aux F.F.I. qui investissent les lieux sous les vivats des Quimperlois. Un des premiers libérateurs, Louis Rivière, déboule chez Fontaine, le frappe et l’embarque sous les yeux effarés de son petit-fils qui hurle : «On va tuer pépère !».

Coups et insultes pleuvent sur le prévenu, conduit ainsi jusqu’à l’ancien couvent des Ursulines, le Bel Air, un bâtiment où les Allemands torturaient leurs victimes. Là, Rivière confie Fontaine à trois individus qui l’enferment séance tenante dans une cellule. Un peu plus tard, le leader du trio, un certain Yves Redier, lui annonce la grande nouvelle du jour : «Fontaine, après jugement du tribunal militaire, vous êtes condamné à mort». Le benjamin des trois, Henri Rannou, l’entraîne dans la cour, sous un tilleul, et lui loge une rafale de mitraillette dans le ventre, suivie d’un coup de grâce en bonne et due forme. Justice (?) est faite. Quoique. Pour certains libérateurs, il y a encore du pain sur la planche. En l’occurrence, trois membres de la famille Harnay qui seront exécutés sur la commune de Querrien, à 12 km de Quimperlé. Enfin, pour faire bonne figure, ajoutons des femmes tondues et quelques scènes de pillage. Longtemps après, les chefs des F.F.I. du Finistère, le lieutenant-colonel Berthaud, le commandant Loyer et le capitaine Brunerie cautionneront ces actes.

C’est là que Grégoire Kauffmann entre en lice. Au départ, il souhaitait adapter pour la télévision, avec son comparse Emmanuel Blanchard, «L’Europe barbare» de Keith Lowe. À l’issue d’un rendez-vous avec la responsable des documentaires sur France 3, les deux larrons ressortent avec une commande sur l’épuration sauvage en France. Très vite, Kauffmann s’intéresse de très près aux règlements de compte à Quimperlé, d’autant que le capitaine Brunerie, un de ceux qui ont couvert ces faits, est son grand-père maternel.

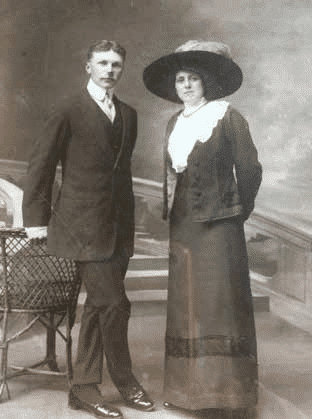

Dans un premier temps, il retrace le parcours de cet homme qui a risqué sa vie comme peu l’ont fait. Né en 1913 à Paris, il est l’aîné de trois frères. Leur père est ébéniste. La mère, Marguerite, femme de ménage. La famille ne roule pas sur l’or, mais les parents réussissent à emmener leur marmaille en vacances, dans le Finistère. Là, Pierre finira par tomber raide amoureux d’une jeune cousine éloignée, Imelda Le Garrec, native de Quimperlé. La mère et la grand-mère de la donzelle, toutes deux prénommées Philomène, dirigent de main de maître leur petite entreprise sur les hauteurs de Quimperlé, l’Hôtel (restaurant) de Bretagne, 35 chambres. Ni l’une ni l’autre n’envisagent d’un bon œil l’idylle avec le jeune Brune- rie qui, comble d’outrecuidance, se lance dans des études pour devenir architecte, un métier de crève-la-faim selon elles. Pour pouvoir épouser sa belle, le jeune homme épousera d’abord la carrière militaire, réussissant haut la main ses examens à l’école d’artillerie d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Par ailleurs, l’anticlérical de gauche qu’il est, accepte de se marier à l’église, autre condition indispensable imposée par les Philo- mènes. Il intègre alors l’école d’artillerie de Fontainebleau qui forme l’élite des canonniers français. De son côté, en attendant de convoler, Imelda est serveuse à l’Hôtel de Bretagne et se familiarise avec la clientèle des noces et banquets. Les deux tourtereaux se marieront le 11 août 1939 à la mairie de Quimperlé, et le lendemain à l’église Notre-Dame. Sorti major de l’école de Fontainebleau, Brunerie intègre le 71ème Régiment d’artillerie, son rêve. Peu après débute la «drôle de guerre».

FFI investissant Quimperlé à la Libération

Notre homme rejoint alors la 2ème Division légère mécanique, le nec plus ultra de l’arme blindée. Elle fait quelques zig-zag en Wallonie, puis se retrouve cantonnée entre Namur et Liège. Les stukas lui balancent un déluge de bombes. Mais l’offensive des Flandres n’est qu’un leurre. La double percée des Ardennes de Rommel et Guderian va prendre les alliés à revers. La 71ème, d’abord cantonnée à Charleroi, recule et repasse la frontière, puis se replie vers la Manche. Le lieutenant Brunerie croit encore à une possible contre-attaque victorieuse. Il rêve. Bientôt, son régiment reçoit l’ordre de déguerpir. Direction le village de La Panne, qui porte bien son nom, juste au-dessus de la frontière belge. Là, consternation, aucun bateau. Pierre et son unité crapahutent jusqu’à DunKerque, où ils finissent par embarquer à bord d’un destroyer britannique. Etapes suivantes, Douvres, Bournemouth, Plymouth. Après avoir eu la joie d’apprendre qu’il venait d’être père, Brunerie regagne la France avec sa petite troupe. Ils débarquent à Brest et déambulent ensuite à travers la France avant d’échouer au bord de la Garonne, à Couthures. Quelques jours plus tôt, l’armistice a été signé. Le 1er août 1940, le 71ème Régiment est dissous.

Pendant ce temps, à Quimperlé, l’Hôtel de Bretagne déborde de réfugiés, qui vont vite céder leurs chambres aux premiers détachements de la Wehrmacht.

Pierre Brunerie, le grand-père de Grégoire Kaufmann

Le lieutenant Brunerie, qui a été affecté dans l’armée d’armistice au 24ème R. A. basé à Toulouse, songe à faire venir sa femme et leur fille. Celles-ci ont pris les devants et passent la ligne de démarcation. Une fois arrivée dans la ville rose, Imelda peut enfin raconter «ce que font les Boches en Bretagne» : «Ils mangent énormément et se saoulent très souvent. Triste spectacle!». Avec l’éditeur louis Vaquer, dit «Loulou», un de ses camarades d’Issoire, et quelques éléments hostiles à Vichy, Brunerie participe à la création d’un groupe de résistance qui se réunit au siège des éditions Chantal, 7 rue Pharaon. Silvio Trentin, libraire, et Pierre Bertaux, professeur, sont les fers de lance de ce réseau qui définit dès l’été 1941 la nature de ses activités : renseignement, sabotage, propagande, camouflage, parachutage, etc. Vaquer et Brunerie sont chargés du recrutement et de l’organisation militaire du groupe. Brunerie est en contact avec des officiers supérieurs qui, quoique vichystes, rêvent d’en découdre avec les Allemands. Lui penche plutôt pour de Gaulle. En mai 1941, un agent de la France libre, Jean Forman, parachuté dans le sud-ouest, prend contact avec Trentin, promettant des armes, de l’argent et l’arrivée d’experts en tous genres. Après l’arrestation par la police française d’un opérateur radio du Bureau Central de Renseignements et d’Action (B.C.R.A.), le réseau Bertaux vacille. Vaquer est arrêté. Puis Bertaux, Cassou et d’autres. Ils s’en sortiront plutôt bien. Trois ans de prison pour Bertaux, deux pour Vaquer, un pour Cassou. Brunerie, qui par miracle n’a pas été repéré, s’est démené comme un diable afin que les verdicts soient les plus cléments possibles, intervenant et témoignant en leur faveur. Grâce à ses démarches, Vaquer obtiendra une remise de peine de six mois.

À Quimperlé, tous n’ont pas encore opté pour la Résistance. Ainsi Louis Rivière, industriel, qui «chasse la bécasse avec l’occupant», bien que la détention d’armes à feu soit strictement prohibée. Il faut dire que son beau-frère et associé, Émile Charlon, et lui-même sont en excellents termes avec la kommandantur. En 1931, Rivière a repris l’entreprise de machines agricoles de son père. «Les salaires de misère qu’il consent dressent contre lui le Quimperlé des estaminets», écrit notre historien.

L’entreprise travaille pour l’armée allemande, en particulier pour la Kriegsmarine…

L’officier Walter Rübsam

L’armée d’Armistice étant dissoute le 27 novembre 1942, Brunerie se retrouve sur le carreau, ce qui le contrarie d’autant plus qu’il a désormais trois filles à nourrir. Il termine dare-dare ses études d’architecte à Toulouse, puis, grâce à son frère, devient chef du service d’architecture de l’Intendance de police de Toulouse. À cette époque, il intègre un nouveau réseau de résistance, les «Corps francs Pommiès» (CFP), sous tutelle de l’Organisation de Résistance de l’Armée (O.R.A.). Ces corps francs fusionneront bientôt avec l’Armée Secrète (A.S.), d’obédience gaulliste. En octobre 1943, Brunerie échappe in extremis à un coup de filet de la Gestapo. Imelda et ses filles rentrent à Quimperlé. Lui les rejoint peu après. Depuis plusieurs mois, une compagnie de Feldgendarmerie a mis la ville en coupe réglée. Son chef, le sous lieutenant Lorentz Diebold, plutôt mou, s’en remet entièrement à l’un de ses subordonnés, l’adjudant-chef Walter Rüsbam, assisté d’un sinistre sbire, l’adjudant-chef Eugen Schneider, tous deux des tortionnaires chevronnés.

Photographie du couple Adolphe et Louise Fontaine ▸ avant-guerre. Adolphe Fontaine, futur directeur de l’antenne quimperloise de l’Organisation Todt, exécuté à la Libération

De son côté, Adolphe Fontaine, d.r.h. de l’Organisation Todt locale, épluche minutieusement les comptes de toutes les entreprises qui travaillent pour les Allemands, dont celle de Louis Rivière qui ne lui pardonnera jamais d’avoir été le témoin de sa collusion avec l’occupant. Un jour, le chien de Fontaine s’introduit dans la scierie de Rivière et s’en va déféquer sur une planche. Suite à ce casus belli, les deux hommes en viennent aux mains, irréconciliables. L’industriel ayant menacé de fusiller le chien, l’affaire fait grand bruit et arrive aux oreilles des Allemands qui perquisitionnent dans son domicile. Arrêté, Rivière conteste avoir frappé Fontaine et «lui avoir dit qu’il était une crapule et qu’il devrait avoir honte de travailler pour les Allemands». «Je n’aurais aucune raison de dire cela, dit-il, travaillant moi-même, comme beaucoup de Français, pour les Allemands». Ces derniers ayant découvert chez lui des caisses d’obus, héritage de la débacle, Rivière écopera de trois mois de prison. Fontaine l’ignore, mais il vient de signer son arrêt de mort. Yves Redier, qui jouera de même que Rivière un rôle clef dans l’exécution de Fontaine, a rejoint au printemps 1942 l’équipe du Ravitaillement général pour le Finistère, en tant que responsable du district d’Arzano. Il démissionne un an plus tard et s’associe peu après avec un type plutôt louche, Friedrich Haerdter, qui travaille pour une société allemande de matériel de construction. Ensemble, ils fondent une affaire, l’Ouest Travaux Publics, qui n’aura qu’un seul client, l’Organisation Todt. Redier, passé maître dans l’art du double jeu, n’hésite pas à lever le coude au bistro avec des officiers allemands, tout en livrant des renseignements à l’O.R.A.

De retour à Quimperlé, Pierre Brunerie organise «sa vie de planque en planque, assurant ses arrières, cloisonnant ses activités, condamné à une certaine solitude […]. Il voyage entre Rennes et Paris. Déplacements motivés par les impératifs du combat clandestin, exigeant de faux papiers, de faux prétextes, et une prudence de Sioux». Il a rejoint les rangs de l’O.R.A., sous les ordres du capitaine Sylvain Loyer. Imelda, elle, fait partie d’un réseau de résistance quimperlois, Turma-Vengeance, dirigé par un de ses amis d’enfance, Eugène Génot. En janvier 1944, celui ci réceptionne un aviateur américain qu’il conduit à Quimper. Ses hôtes vont tomber dans une souricière.

L’Américain déballe aux Allemands tout ce qu’ils veulent savoir. Génot, sa femme et sa fille sont arrêtés. Torturé, Eugène donnera lui aussi quelques noms, mais pas celui d’Imelda. Luiet les siens seront déportés dans des camps de concentration. Aucun d’eux n’en reviendra.

Début 1944, Brunerie officie à la section Travaux ruraux (intox et contre espionnage) du 2ème Bureau dont l’état major s’est réfugié à Alger. Sa mission consiste à transmettre des renseignements sensibles glanés dans l’ouest de la France. Grillé et traqué par la Gestapo, il file à Paris, rencontre le numéro 2 de l’O.R.A., puis se voit nommé quelques jours plus tard adjoint du général Masnou, chef de l’O.R.A. pour toute la Bretagne. En mai, il sera chargé d’agréger les groupes de l’O.R.A. aux F.F.I.. C’est alors qu’un soldat allemand est abattu près de Quimperlé, à Querrien. S’en suivent des rafles dans les campagnes, une vague d’arrestations et des séances de tortures à n’en plus finir à la prison du Bel-Air.

À deux heures de marche de Quimperlé, sur la commune de Querrien, réside la famille Harnay. «Ces pauvres ères ne possèdent rien, ni le toit qui les abrite ni les instruments de leur travail. Croquants modernes, ils campent les figures haillonneuses du prolétariat des campagnes». L’un d’eux, Jean, ivrogne patenté, sans emploi, est fortement soupçonné par ses concitoyens de dénoncer des résistants moyennant finance. Cela va lui coûter cher. Les F.F.I. malgré leur manque de moyens, enchaînent les sabotages, jouent de la dynamite et mettent au tant que possible à l’abri les insoumis chez des fermiers plus généreux et courageux que d’autres. Un beau jour, Louis Rivière vient proposer ses services au maquis. Yves Redier lui aussi rêve de mettre à genoux les Allemands, sans pour autant arrêter de trafiquer avec eux.

Contre toute attente, le capitaine loyer et le lieutenant Brunerie ont établi leur P.C. à l’Hôtel de Bretagne, planqués dans une arrière-salle de cet établissement grouillant de soldats allemands.

Les femmes tondues par les boches – avant la tonte.

À ce stade de sa formidable enquête, Grégoire Kauffmann nous donne des nouvelles de sa situation personnelle et de la production de son documentaire : «Un premier versement me sauve de l’interdit bancaire»… Retour sur les maquisards. Trois d’entre eux déboulent le 12 juin en fin de journée dans un café de la rue des écoles, à Quimperlé. Madame Marion, la tenancière, soupçonnée d’avoir flirté avec les boches, est traitée de «putain», puis violée et tondue. Même scène chez une veuve, madame Talhouarne, marchande de chaussures. Les F.F.I. lui volent son stock et violent ses trois filles. Quinze jours plus tard, rebelote chez deux sœurs qui sortent avec deux capitaines allemands, déshabillées, tondues, humiliées. En représailles, les officiers de la Feldgendarmerie vont arrêter 25 jeunes filles soupçonnées de sympathie envers la Résistance et les tondre. Agacé, le maquis se venge le 8 juillet, date à laquelle un affairiste lié à la Gestapo, Frédéric Hubert, est criblé de balles sur le parvis d’un boucher de Kersuigouen-Querrien. Après l’arrestation et l’exécution de trois résistants, Louis Rivière s’entend dire qu’il est grillé et prend le maquis. Informés, les Allemands s’emparent de toutes les bonnes bouteilles de sa cave. Désormais, lui qui trinquait volontiers avec eux les hait.

Les femmes tondues par les boches – après la tonte

Dans la nuit du 9 au 10 juillet, trois agents de l’armée anglaise sont parachutés à 12 km de Quimperlé, de même que des containers bourrés de fusils Lee-Enfield, de pistolets mitrailleurs Sten, de grenades et de

matériel radio. Pour les maquisards bretons qui opèrent sabots aux pieds et avec des fusils de chasse, c’est Noël avant l’heure. Brunerie distille les armes ici et là à qui de droit. Informés, Dieu sait par qui, les Allemands ratissent la contrée pour retrouver les armes. Brunerie, Loyer et Rivière sont à deux doigts de tomber entre leurs mains. Mais Rivière, le chasseur de bécasses qui connaît le coin comme sa poche, guide le groupe hors de la zone d’intervention des Allemands. D’autres n’auront pas cette chance les jours suivants, dénoncés, arrêtés, torturés, exécutés. C’est dans ce contexte que les F.F.I. capturent Jean Harnay. En 1948, Brunerie en fera état : «Celui-ci, qui était en état d’ivresse, a été emmené par nous au maquis où il a reconnu qu’il se livrait à la recherche, à l’identification et à la dénonciation des membres de la Résistance». Verdict, il est tué d΄une balle dans la tempe.

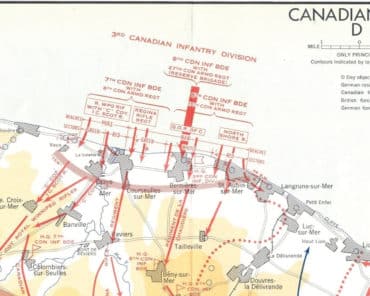

Après le débarquement allié et la percée d’Avranches, les maquisards quimperlois attendent le signal du soulèvement. Il arrive le 3 août 1944 à 18 h via un message transmis par la B.B.C. : «Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec ?». Mais la Wehrmacht tient Quimperlé.

Dans la nuit du 3 au 4 août, à Querrien, la sœur de Jean Harnay, Henriette, est réveillée par des maquisards ivres-morts qui lui tirent d’emblée une balle dans la gorge avant de l’achever d’une rafale de mitraillette.

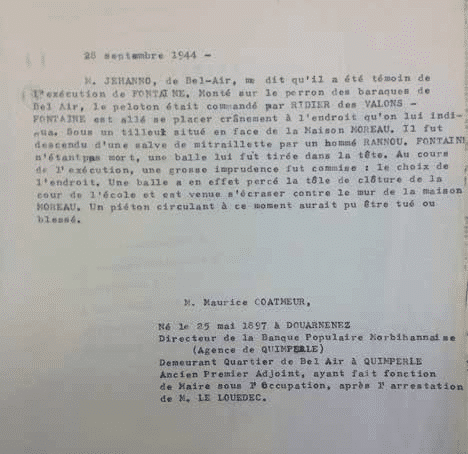

Rapport sur l’exécution d’Adolphe Fontaine

Une heure plus tôt, la cousine d’Henriette, Louise, ainsi que son mari, Alfred Paulon, ont été fusillés à domicile. Le commando s’en ira bientôt exécuter une autre cousine des Harnay et son compagnon, soupçonnés d’avoir dénoncé des résistants. «L’expédition punitive du 4 août 1944 restera comme une plaie vive dans la mémoire villageoise», écrit l’historien.

D’autres femmes seront encore victimes de la rumeur, «poules à boches» ou adeptes du marché noir, volées, violées, tondues. Yves Redier comptera parmi les instigateurs zélés des tontes. Une des tondues accusera d’ailleurs Brunerie de l’avoir volée, 30000 francs piochés dans son sac qui alimenteront la caisse du maquis. «De cette affaire assez minable expédiée au coin d’une ferme, mon grand père ne ressort pas grandi», estime Grégoire Kauffmann. Le 8 août, les 600 soldats allemands qui occupent Quimperlé prennent le large. Le lendemain, les F.F.I. investissent la ville. Redier qui quelques jours plus tôt trafiquait encore avec l’occupant est nommé chef de la police F.F.I.. Quant à Rivière, il s’installe à l’Hôtel de Ville en tant que maire provisoire. Et pourtant, pendant quatre ans, il «a fait tourner son entreprise avec la bénédiction des Allemands», assène l’historien. C’est le capitaine Loyer qui leur a confié ces responsabilités.

Cette initiative ne fait pas l’unanimité et les cancans vont bon train sur le marché. «En livrant Fontaine au peloton de Redier, Rivière aurait-il cherché à faire disparaître un témoin gênant?». Le 14 octobre 1944, Louise

Fontaine, la femme d’Adolphe, porte plainte auprès du procureur de la République «pour arrestation illégale, coups et blessures, menaces de mort et assassinat de (son) mari». Mais Redier et Rivière peuvent se croire intouchables, d’autant que la brutalité et la suffisance de ces deux phénomènes ne semblent guère émouvoir le préfet. Rivière abandonne néanmoins ses fonctions en décembre. La procédure s’enlise.

Malgré une enquête à charge de la police militaire, les deux hommes bénéficieront du soutien indéfectible de Pierre Brunerie qui mettra tout son poids dans la balance pour faire d’eux des résistants irréprochables, n’hésitant pas à traîner dans la boue Fontaine et les Harnay. Son témoignage fera mouche dans la mesure où, de même que Loyer, Brunerie aura risqué sa vie en permanence sous l’Occupation, authentique résistant, promu capitaine le 25 décembre 1944. Affecté au 10ème R. A., il se battra jusqu’au bout comme un lion contre la Wehrmacht, participant au siège de Lorient, puis actif sur le front de la Vilaine et alignant ensuite ses batteries aux portes de Saint-Nazaire. Le 30 avril 1945, il écrit à sa femme : «J’espère que nous partirons bientôt en Allemagne. La fin est proche et j’aimerais participer à la curée». En attendant, de retour

à Lorient, Brunerie fait exécuter à la sauvette deux miliciens capturés par ses hommes. La populace, elle, crache et cogne sur les prisonniers allemands. Certains F.F.I. ne sont pas en reste, passant à tabac quelques Feldgendarmes qui n’ont pas su ou pu déguerpir à temps. À Quimperlé, le beau-frère de Rivière, Émile Charlon, fait l’objet d’une instruction ayant trait à son fort penchant collaborationniste. Celui-ci prétend avoir «aidé le maquis à se ravitailler». Rivière, qui ignore que Charlon l’a dénoncé en 1943 à la kommandantur de Quimper, demande à Brunerie d’intervenir en sa faveur. Ce dernier, peu enthousiaste, finira malgré tout par attester de l’aide (imaginaire) matérielle que Charlon aurait soi-disant attribuée en juin et juillet 1944 au maquis de Quimperlé. Cantonné à Sigmaringen, le capitaine Brunerie ne manque de rien à l’heure où les civils allemands, à leur tour, sont privés de tout. Chargé de la dénazification de la région, il n’est pas du tout attendri pas les anciens membres du parti national-socialiste : «Je soigne particulièrement les nazis en leur laissant chez eux le strict minimum et en réquisitionnant le reste». Mais il commence peu à peu à se lasser de l’armée et «ses mille petitesses, directives tracassières et autres servitudes administratives».

En janvier 1946, Imelda et ses filles viennent le rejoindre. Six mois plus tard, il démissionne de l’armée. C’est décidé, il va ouvrir un cabinet d’architecte à Quimperlé. Rivière lui loue bien volontiers bureaux et appartement rue Brémond d’Ars. Le 1er octobre 1946, l’industriel bénéficie d’un non-lieu quant à la plainte de Louise Fontaine, Loyer et Brunerie s’étant officiellement attribués l’ordre d’exécuter son mari. Redier, lui, écopera de deux ans de prison, et ce malgré les interventions des chefs de la Résistance finistérienne.

Marie Harnay, qui a porté plainte pour l’exécution de sa sœur, ses cousines et leurs conjoints, s’est heurtée elle aussi au témoignage implacable de Brunerie : «Il était nécessaire de supprimer les gens qui, de notoriété publique, étaient considérés comme les agents de renseignement de l’ennemi»…

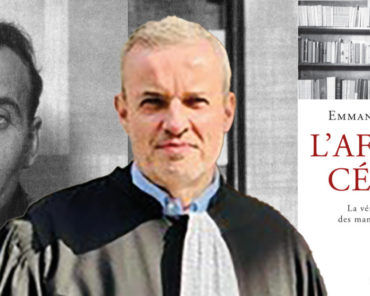

En 1955, à 41 ans, le capitaine d’artillerie est devenu un architecte renommé. Rivière «n’a pas ménagé son aide pour favoriser la carrière de celui qui lui a sauvé la mise». Figure de proue de la Résistance bretonne, Brunerie chasse désormais la bécasse avec Rivière. Trois ans plus tôt, l’Hôtel de Bretagne a été mis en gérance et les deux Philomènes sont venues s’installer chez Imelda et son mari. «Le matriarcat longtemps hostile avait trouvé son patriarche». Grégoire Kauffmann a réussi là plusieurs paris ambitieux. Tout d’abord, réconcilier l’histoire et la littérature, car il a du style, le sens du rythme, de la formule et des nuances. Par ailleurs, l’enquête qu’il a menée tambour battant est un modèle du genre, sans concession, ne négligeant aucune piste, aucun détail, parfaitement documentée. Enfin, il s’est bien gardé de toute approche manichéenne, mettant notamment en relief la complexité de certains héros qui, même s’ils gardent une part de mystère, ne dissimulent ni leurs défauts ni leurs contradictions. Historien instinctif, brillant, courageux, Kauffmann mérite largement cinq étoiles pour son «Hôtel de Bretagne».

HÔTEL DE BRETAGNE

par Grégoire Kaufmann

431 pages, Flammarion, collection Libres Champs, Paris, 2021