La prostitution d’autrefois est souvent associée aux maisons closes portant des noms évocateurs d’un certain âge d’or : « Le Sphinx », « Le One Two Two », « Le Chabanais », « Aux belles Poules »… C’est oublier que les rues de Paris et des grandes métropoles sont peuplées d’ombres qui vendent leur corps par obligation pour quelques sous.

Article publié dans Histoire Magazine N°13

Les établissements de plaisir ne prennent réellement d’appellations qu’à la fin du XIXe siècle. Auparavant, les bordels ne portent pas de noms ; on dit simplement « aller chez la… ». La prostituée est en effet dénommée par son patronyme : « La Dervieux », « La Morel », ou bien par une caractéristique physique qui fait sa renommée : « La Satin », « La Belles Dents »…

Au XVIIIe siècle, la prostitution est réprimée. En 1778, une ordonnance du lieutenant de police Lenoir l’interdit même quasiment. Les filles n’ont plus le droit de raccrocher (« racoler ») de quelques façons que ce soit : dans la rue, aux fenêtres, en fréquentant les promenades et les jardins, en se parant de robes trop voyantes et même n’ont plus le droit de recevoir un client dans une chambre louée ou non. La répression sévère et brutale passe par des rafles : les filles sont emmenées à l’Hôpital général où elles passent de longues semaines à être rééduquées par le travail. En pure perte la plupart du temps ; les prostituées retournent aussitôt à la rue. Quant à cette répression, elle ne concerne bien entendu pas les courtisanes au service des hommes de la haute société.

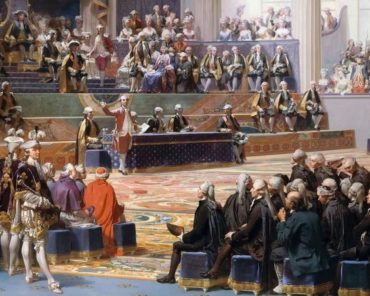

Les prostituées du Palais-Royal. Huile sur toile de Louis Léopold Boilly. 1809 Coll. Part.

Sous l’Empire, l’Etat, qui redoute autant la menace morale que sanitaire, va encadrer la prostitution sévèrement en créant les maisons de tolérance réglementées…

On pourrait penser que Lenoir avait une dent contre les prostituées. Plus vraisemblablement, celles-ci sont très nombreuses dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle ; elles sont aussi entreprenantes : le bourgeois ne peut circuler tranquillement sans être raccroché. En 1791, la Révolution dépénalise la prostitution, un ballon d’oxygène pour les filles. Il sera de courte durée. Le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) voit arriver au pouvoir un petit Corse qui décide de tout légiférer, y compris la prostitution, considérée, en ces premières années du XIXe siècle, comme un mal nécessaire au salut du bien public. Bonaparte Premier Consul ne va donc pas la pénaliser de nouveau, mais l’Etat, qui redoute autant la menace morale que sanitaire, va l’encadrer sévèrement en créant les maisons de tolérance réglementées, où Dubois, alors préfet de police de Paris, impose un examen de santé mensuel aux « filles publiques » dès 1802, cela afin de tenter d’endiguer la syphilis en recrudescence, qui restera hélas la maladie du siècle. Dans ce but, le raccrochage est interdit et puni d’une amende ou même d’une peine de prison.

Mais qui sont ces femmes qui se prostituent ?

À Paris en 1806, elles pourraient être jusqu’à quarante mille sur une population de 600 000 habitants, où les jeunes gens sont toutefois fort nombreux, et ce, sans compter, bien sûr, les militaires en garnison, les étrangers et les provinciaux de passage. Cela reste un chiffre assez astronomique, pourtant probablement en dessous de la vérité.

On distingue plusieurs catégories de raccrocheuses. En haut de la société, « les demi-mondaines » échappent à la répression : elles ont un logement et payent des impôts. On distingue les « femmes galantes », les « femmes à parties », qui joignent l’esprit à la beauté et tiennent salon, les « femmes de spectacle », qui fréquentent, elles, les théâtres et les salles de concert. Sans doute devrait-on y joindre les danseuses et actrices, qui monnaient leurs charmes sans être véritablement considérées comme des prostituées.

Une dizaine de milliers de « filles publiques » travaillent en maison de tolérance, le terme maison close existant déjà, mais il est moins utilisé : « close » du fait que le bordel doit être dissimulé aux yeux des enfants, des filles et des femmes honnêtes. Les filles en maison sont dénommées « filles en numéros », car elles sont enregistrées à la préfecture sous un numéro d’ordre. « Les filles en cartes », au nombre de quatre mille, exercent dans un logement privé ou en hôtel garni pour les plus modestes. La « carte » est celle des examens sanitaires mensuels.

Les « intermittentes » sont souvent des ouvrières du textile — les fameuses grisettes — ainsi que des marchandes de rues, en tout, un peu plus de huit mille. Tout autant ou presque, les « filles des barrières » ou « filles à soldats » opèrent aux portes de la ville. Celles-ci n’ont pas de logement, dorment dans les remises, se donnent aux hommes des bas-fonds, dans les cabinets noirs des estaminets. Il existe une catégorie encore inférieure, « les pierreuses », environ quatre mille, qui hantent les chantiers de construction, les carrières (d’où leur nom) et les terrains vagues.

Parmi les « filles publiques » hors des maisons, Vidocq distingue, entre autres, la calège, prostituée élégante, qui vend plus cher ce qu’une ponante, fille de bas étage, ou une dossière, qui « gagne sa vie à genoux », vendent à moindre prix.

Selon les milieux auxquels elles s’adressent habituellement, les filles se placent elles-mêmes sur une échelle sociale, car la prostituée qui convient à un bourgeois n’est pas du même genre que celle qui se livre à un ouvrier, et les genres de prostituées ne se mélangent guère, se méprisant entre eux.

Ainsi, passe-t-on de la fille « de haut rang », puis de « de bon ton », à la panade, à la pierreuse et, au plus bas, à la punaise.

La plupart des « filles publiques » enregistrées officiellement ont entre dix-huit et trente-deux ans. Celles âgées de vingt ans ou moins constituent environ vingt pour cent du total, mais la prostitution des moins de quinze ans, quoiqu’avérée, est rare et choquante, même à l’époque (bien qu’il existe une prostitution clandestine et bien dissimulée des enfants, laquelle est mal évaluée).

Il y a peu de prostituées de plus de quarante ans. L’âge le plus fréquent d’entrée dans la prostitution est de quinze ans, car, en ville, il correspond à l’âge où les filles du peuple quittent le foyer familial pour travailler. Le médecin hygiéniste Parent-Duchâtelet (1790-1836) présente les cas de trois mille deux cent trente-cinq prostituées : une de douze ans, trois de treize, huit de quatorze, dix-sept de quinze, quarante-quatre de seize et cinquante-cinq de dix-sept. C’est à partir de dix-huit ans que leur nombre dépasse cent pour chaque année d’âge et même deux cents à partir de vingt ans jusqu’à vingt-six ans. On retombe à plus de cent jusqu’à trente-deux ans, au-dessous de cinquante à partir de trente-six ans et au-dessous de dix à partir de quarante-neuf ans. À partir de cinquante-neuf ans, il n’y en a plus que deux : âgées respectivement de soixante-quatre et soixante-cinq ans !

Garde à vous n°1 ou le sérail en boutique. Estampe du XIXe siècle. Coll. part.

Les causes de la prostitution sont bien sûr liées à la misère, la plupart des filles étant issues des milieux populaires. En effet, la société offre peu d’assistance en dehors du cercle familial ; plus du tiers des jeunes filles qui entrent dans la prostitution sont orphelines tandis qu’environ trente pour cent ont des parents qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Certaines, ayant une famille aisée, en ont été bannies ou ont dû fuir des parents indignes. De plus, beaucoup ne trouvent pas d’emploi stable ou, placées en apprentissage ou employées comme domestiques, elles sont chassées (souvent pour avoir été mises enceintes !), ou fuient un patron abusif, ou encore sont au chômage. Peu parviennent à se marier, seule façon, à l’époque, de leur assurer la respectabilité sociale et une vie décente. L’âge du mariage est, de toute façon, tardif et il y a plus de femmes que d’hommes : d’après le recensement de 1797, les femmes représentent cinquante-quatre pour cent de la population parisienne, en raison de l’affluence des jeunes filles de la campagne et du départ de beaucoup de jeunes hommes pour l’armée. Il y a un lien étroit entre mendicité et prostitution, car les filles du peuple, célibataires, isolées et sans travail sont contraintes, pour survivre, de mendier ou de se prostituer. D’ailleurs, passé trente ans, beaucoup de « filles publiques », surtout si elles sont plus ou moins malades, tombent dans la mendicité. Il y a aussi celles qui ont connu une situation relativement stable, mais en ont été privées à cause d’un événement funeste. Ce sont les concubines délaissées (la Fantine de Victor Hugo en est l’illustration la plus connue), les domestiques séduites (on dirait aujourd’hui « harcelées »), puis chassées souvent par l’épouse du maître quand elle s’aperçoit que la liaison va donner un fruit.

Ce sont aussi ces provinciales qu’on abandonne à Paris à la façon du Petit Poucet, mais les malheureuses n’ont pas de cailloux blancs à semer pour retourner chez elles. Elles iront grossir les rangs de ces filles bannies, de ces mères de famille veuves ou abandonnées, de ces soutiens de parents vieux ou infirmes.

Pratiquement toutes les prostituées ont un « amant de cœur », que la catégorie la plus élevée choisit souvent parmi les étudiants en droit ou les jeunes juristes. Quant aux amants de la catégorie moyenne des « filles publiques », ce sont surtout des commis de bureau ou des travailleurs qualifiés du textile, mais aussi des métaux précieux (bijoutiers, orfèvres), la catégorie la plus basse se contentant de simples ouvriers et manœuvres. Cependant, tous les « amants de cœur » sont loin d’être d’honnêtes citoyens ; certains sont des escrocs (pour les calèges) ou des voleurs. En général, les prostituées manifestent un attachement extrême pour leurs amants qu’elles entretiennent. Celles qui sont en maisons négocient souvent, lors de leur entrée, des conditions avantageuses pour les élus de leur cœur, lesquels obtiennent droit de visites hebdomadaires et autres prérogatives.

Le sérail en boutique. Estampe du XIXe siècle de Charles-Louis Derais. Coll. part.

Nombre de « filles publiques », qui ne sont pas en maisons et appartiennent à la classe inférieure, s’attachent à des souteneurs, lesquels, pour la plupart, les exploitent sans vergogne, exercent sur elles une tyrannie impitoyable, voire les pires violences. À la moindre incartade ou juste pour leur rappeler leur devoir de soumission, elles sont régulièrement battues. Si certaines voudraient s’y soustraire, beaucoup d’autres, pourtant parfois laissées pour mortes à force de coups, reviennent toujours vivre avec leur tourmenteur ! On peut expliquer ce comportement par l’état d’abandon et d’humiliation que la société leur impose. Cela dit, ordinairement, les souteneurs défendent plus ou moins leurs « protégées » contre la police ou l’administration et il n’est pas rare que pour empêcher que celles-ci soient inquiétées ou emprisonnées, ce qui constituerait, pour eux, un manque à gagner, ils se collettent avec les agents, lesquels sont quelquefois contraints de venir en nombre, voire de faire appel à la garde municipale puis après la dissolution de celle-ci en 1812, à la gendarmerie impériale. D’après Vidocq, en argot, on appelle ces souteneurs des maques ou des macchoux. Dans ce registre de langue, pour « souteneur », on trouve également, entre autres, « brochet », « dos d’azur » ou « dos vert », « dos fin » ou « dauphin » ! barbillon ou macrotin pour un apprenti souteneur, barbille pour un jeune souteneur et barbeau pour un souteneur confirmé.

Il existe également des relations entre les filles, qu’on appelle tribades, terme employé alors pour désigner les lesbiennes. Sans doute, estime Parent-Duchâtelet, à cause de l’aversion pour les hommes que leur métier peut inspirer aux prostituées. Ces rapports sont davantage répandus parmi elles que dans le reste de la société. En tout cas, ils entraînent des liens extrêmement forts et, en particulier, des jalousies féroces, souvent entre une jeune femme et une autre beaucoup plus âgée, agissant, en quelque sorte, comme maîtresse et protectrice.

Quid des messieurs ? Ceux qui se prostituent sont divisés en deux catégories : les pédérastes — le terme « homosexuel » n’apparaîtra qu’à la fin du XIXe siècle — et les « tantes » qui désignent les travestis. Le mot « tante » dérivera en l’avilissant « travelo » dans les années 1970. Quant à l’expression « aller chez ma tante », elle n’a rien à voir avec ceux qui pratiquent « l’uranisme », mais désigne le fait de dissimuler que l’on doive se rendre au crédit municipal ou mont-de-piété.

Être « inverti » — le terme concerne aussi bien les femmes que les hommes —, au XVIIIe siècle, conduit en prison, et, pas si rarement, à une condamnation à mort. Les jardins du Palais-Royal et des Tuileries bruissent pourtant de rencontres clandestines et éphémères. La Révolution va là aussi jouer un rôle déterminant : elle dépénalise l’homosexualité, et si Napoléon ne la pénalise pas de nouveau, il se montre cependant ambigu, la faute à l’archichancelier Cambacérès ?

Quoi qu’il en soit, dans le Code pénal de 1810, la sodomie n’est pas sanctionnée, mais figure le délit « d’attentat public à la pudeur » dans l’article 331, qui sera utilisé pour la réprimer, bien que cet article soit à l’origine rédigé pour protéger les mineurs.

À Paris, sous l’Empire, on trouve bien entendu des bordels pour hommes, où les pensionnaires sont moins réguliers que les femmes dans les maisons de tolérance, car ils ont souvent un métier.

Mais plus on avancera dans le siècle, plus les bordels pour hommes deviendront le point de chute des militaires à la retraite, qui, rappelons-le, quittent assez tôt la Grande Muette.

En 1810, il existe plusieurs endroits où les hommes peuvent se retrouver pour pratiquer le « coït à deux ou à plusieurs ». Parmi les bordels, certains sont spécialisés en « tantes ». L’un est assez célèbre, celui de « Mme Cottin », qui a conservé ses attributs masculins, mais s’habille en femme. Sa maison est située rue Saint-Honoré et on y fait la queue (honni soit qui mal y pense !). Le non moins célèbre policier Vidocq qualifie, quant à lui, les travestis d’« êtres amphibies », l’expression « à voile et à la vapeur » n’étant pas encore entrée dans le langage et pour cause : on ne connaissait alors que la voile.

On retrouve les uns et les autres sur « les canapés », des lieux consacrés au raccrochage masculin, établis sur les quais, entre autres, ceux du Louvre, qui courent jusqu’au pont des Tuileries. Parmi les plaisirs tarifés, « l’astiquage de baguette » désigne une fellation, « faire le pompier » signifie « astiquer » jusqu’à l’éjaculation, et « avaler la fumée » se passe d’explication de même que « branlotte » !

En guise de conclusion, il faut souligner l’incroyable hypocrisie de la société de l’époque, où c’est la prostituée qui fait l’objet du mépris ; elle est toujours accablée d’opprobre et durement réprimée tandis qu’il n’est jamais question de la responsabilité du client, lequel n’encourt aucune sanction.

Quant aux « pédérastes », leur chemin de croix est encore long… •

Valérie Valeix est auteure et passionnée de l’histoire du Premier Empire. Elle a publié récemment le troisième épisode des aventures du capitaine Sabre Le cercle des éventails aux éditions Palémon. Elle a été récompensée des Prix Napoléon 1er et Prix Lions Club pour ses précédents ouvrages.