Les réalités du brigandage sont parfois difficiles à définir, en raison de l’image fictionnelle du brigand, très présente dans les sources littéraires, mais aussi parce que les Romains qualifiaient de brigandage des phénomènes variés. Si la criminalité organisée reste difficile à évaluer, elle constitue une réalité bien présente dans l’empire romain. Figures familières des sources antiques, les brigands peuplent l’imaginaire et incarnent la peur d’un destin incertain soumis à la violence et à la prédation. Mais au-delà d’un topos (lieu commun) littéraire, ils incarnent aussi les ennemis de l’ordre romain, dont comportements ou activités sont criminalisés.

Article publié dans Histoire Magazine N°13

Galien , le plus célèbre médecin romain de l’Antiquité, raconte comment il trouva de façon providentielle un squelette à examiner : cheminant dans une zone montagneuse, il aperçut les restes d’un homme, un peu à l’écart de la route. Il avait été tué là, précise le médecin, par un voyageur que ce brigand avait attaqué, mais qui lui avait efficacement résisté. Aucun habitant de la région n’avait pris la peine de l’ensevelir et en deux jours, sa chair avait été dévorée par des oiseaux de proie, laissant le squelette nettoyé, au grand bonheur de celui qui voulait apprendre l’anatomie (Procédures anatomiques, 1.2). La localisation de cette rencontre fortuite n’est pas connue, mais l’environnement tel qu’il est décrit — une route dans une zone de montagne — renvoie à l’image d’un brigandage endémique dans des territoires peu fréquentés et dangereux pour les voyageurs.

, le plus célèbre médecin romain de l’Antiquité, raconte comment il trouva de façon providentielle un squelette à examiner : cheminant dans une zone montagneuse, il aperçut les restes d’un homme, un peu à l’écart de la route. Il avait été tué là, précise le médecin, par un voyageur que ce brigand avait attaqué, mais qui lui avait efficacement résisté. Aucun habitant de la région n’avait pris la peine de l’ensevelir et en deux jours, sa chair avait été dévorée par des oiseaux de proie, laissant le squelette nettoyé, au grand bonheur de celui qui voulait apprendre l’anatomie (Procédures anatomiques, 1.2). La localisation de cette rencontre fortuite n’est pas connue, mais l’environnement tel qu’il est décrit — une route dans une zone de montagne — renvoie à l’image d’un brigandage endémique dans des territoires peu fréquentés et dangereux pour les voyageurs.

Un large spectre d’activités criminelles

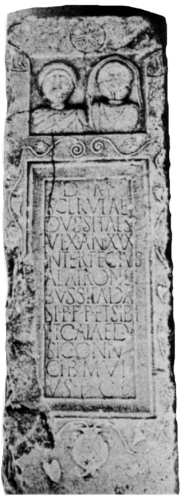

Epitaphe de Scerviaedus Sitaes, « tué par des brigands » (« interfectus a latronibus »), Prizren (Mésie Supérieure, Kosovo). CIL III, 8242. Dans B. Shaw, “Bandits in the Roman Empire”, Past and Present 105, 1984, p. 3-52, ici p. 11.

Voyager n’était pas de tout repos, comme le montre la mésaventure d’un vétéran de la IIIe légion Auguste, Nonius Datus, vers 153 de notre ère (sans doute dans les mêmes années que la découverte fortuite par Galien du squelette de brigand). Cet ingénieur topographe (librator) avait été rappelé pour vérifier le bon accomplissement du creusement d’une galerie souterraine amenant de l’eau à Saldae (actuelle Béjaïa en Petite Kabylie). Dans l’inscription commémorant l’achèvement de ce chantier, Nonius Datus raconte comment, sans escorte militaire, pour se rendre de Lambèse à cette cité de Maurétanie Césarienne, il croise des brigands : « Je suis parti, et en chemin, j’ai été la victime de brigands ; j’en ai réchappé avec les miens, dépouillé et battu » (CIL, VIII, 2728).

Cela finissait parfois bien plus mal : une cinquantaine d’épitaphes pour l’ensemble de l’empire romain, seulement, mais qui mentionnent une mort violente, de la main de brigands.

Elles sont un témoignage direct de l’importance du phénomène, à travers la diversité des personnes tuées (d’une petite fille de dix ans jusqu’à un vétéran), des biens dérobés, comme des régions dans lesquelles ces morts violentes se sont produites. Outre les routes, les résidences rurales pouvaient aussi être la cible des attaques de brigands : ainsi, en 177 de notre ère, les empereurs Marc Aurèle et Commode sont sollicités sur le sort de la famille servile d’un certain Julius Donatus. Le cas est retracé dans ses grands traits : Julius Donatus a fui l’attaque de sa villa par des brigands ; blessé, il rédige son testament, dans lequel il dédouane ses esclaves de toute faute. En effet, si ces derniers n’avaient pas protégé leur maître au péril même de leur vie, ils pouvaient être ensuite soumis à la torture et condamnés à mort. C’est d’ailleurs le respect de la volonté du défunt, exprimée par le testament, qui est au cœur de la décision impériale de ne pas poursuivre des esclaves dont le seul tort est de ne pas avoir pu empêcher la mort de leur maître à la suite d’une attaque de brigands.

Les activités rurales pouvaient aussi être l’objet de la prédation de brigands. Ainsi un papyrus daté du 5 mai 389 de notre ère (P. Lips. Inv. 595, Hermoupolis) nous fait connaître l’attaque de bergers : Flavios Isodoros dépose plainte auprès du responsable local, Aurelios Zenodotos, en raison d’une attaque à main armée, dont ont été victimes deux de ses employés, les bergers Ionas et Hatres. En effet le vol de troupeau, s’il constitue un crime spécifique (l’abigeat), est souvent pratiqué par des bandes armées et violentes, ressortissant ainsi au brigandage.

Le brigandage, phénomène essentiellement extra-urbain, pouvait néanmoins se traduire en ville par le vol par effraction, soit dans les maisons des particuliers, soit dans des entrepôts où l’on pouvait déposer des biens précieux qui y étaient conservés sous surveillance.

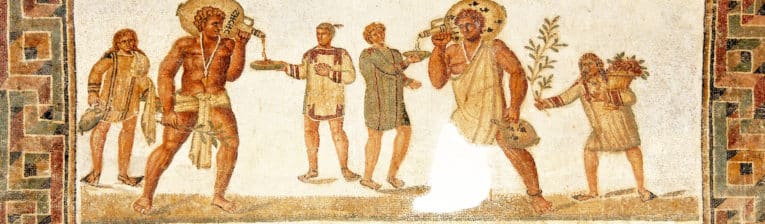

Villa de plaisance, Tabarka. Mosaïque. Musée du Bardo.

Mais qu’entendent les Romains par « brigandage » ?

Il importait de définir ce qui relevait du brigandage (latrocinium) et ce qui n’en relevait pas, notamment dans le domaine juridique, pour évaluer les effets sur les personnes et les biens qui avaient été pris par les brigands. Le brigandage représentait un cas de force majeure, au même titre que les inondations ou les incendies, et rendait les pertes subies imprévisibles et imparables, sauf lorsqu’une prise de risque inconsidérée ou de la négligence était constatée.

Les brigands sont définis par un certain nombre de traits récurrents dans les sources juridiques, qui supposent une criminalité organisée : le fait d’agir en bande structurée et menée par un chef ; l’usage de la violence avec armes, jusqu’à l’homicide ; enfin la rapine, l’objectif du brigandage étant de faire du butin — l’autre nom latin des brigands, praedones, est formé à partir du mot « proie, butin » et le premier emploi du mot latro oriente vers la figure réprouvée du mercenaire, qui se bat pour de l’argent. Mais les brigands sont également définis par opposition aux ennemis reconnus par l’État romain, les hostes, contre lesquels une guerre a été officiellement déclarée. Les latrones, eux, ne sont pas reconnus par les autorités, et sont placés dans le domaine de la criminalité simple.

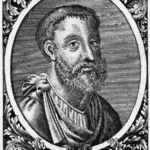

Viriathe (Viriato, de Eugenio Oliva y Rodrigo)

« Brigandage » était ainsi le terme utilisé par les Romains pour qualifier des activités illégales de populations extérieures à l’empire, faisant des incursions pour se procurer du butin et le revendant sur le territoire impérial (les zones frontalières favorisant ce genre de trafic), de populations dont la seule source de subsistance était la prédation, ou encore de criminalité organisée.

Strabon, géographe grec qui brosse un tableau de l’empire romain sous Auguste, utilise la thématique du brigandage à propos de peuples qui constituent un obstacle au développement de la puissance romaine, notamment dans les Alpes ou en péninsule ibérique. Les historiens romains qualifient également de brigands des rebelles à l’autorité romaine, comme Viriathe en Lusitanie, ou Tacfarinas en Afrique.

Néanmoins, il est parfois difficile de savoir ce qui relève de la criminalité organisée, et des incursions frontalières de peuples extérieurs à l’empire, eux aussi prompts à piller. Un exemple assez précis en est donné par les déboires d’un centurion, Cocceius Firmus. Le cas est conservé par un extrait d’un ouvrage d’un juriste romain du IIe siècle de notre ère, Pomponius, et transmis par le Digeste, cette anthologie de littérature juridique constituée à l’époque de Justinien.

« Une femme, condamnée aux travaux forcés dans des mines de sel à la suite d’un délit, puis capturée par des brigands d’un peuple extérieur, vendue selon le ius commercii et rachetée, est retombée dans son statut premier. Le prix en a été restitué au centurion Cocceius Firmus par le fisc » (D. 49.15.6).

Maison dont les fenêtres sont protégées par des barreaux. Casa dell’Alcova, Herculanum ©Matthias Kabel

Une femme a été condamnée aux travaux forcés dans des mines de sel, pour un crime qui n’est pas précisé. Capturée par les brigands d’une nation étrangère, c’est-à-dire extérieurs à l’empire, lors d’une incursion, elle a été revendue par des complices sur un marché où elle est achetée selon le droit romain qui permet d’échanger des biens (ius commercii). Elle a été vendue à un centurion, Cocceius Firmus. Mais il a dû la rendre à son premier et légitime propriétaire, le fisc impérial, qui administrait les mines. Ce centurion n’est sans doute pas un inconnu : nous le retrouvons à la tête d’un détachement de la IIe légion Auguste, chargé de la construction d’un tronçon du mur d’Antonin (là où furent retrouvés les autels qu’il a érigés, précisément à Auchendavy) ou bien de combattre des tribus au nord de la frontière bretonne. Puis en 169, à Histria, en Mésie Inférieure (Roumanie actuelle), c’est un vétéran devenu notable local : il ne possédait plus cette esclave rendue au fisc, mais il avait été dédommagé par le remboursement de son prix.

Condamné attaqué par un lion sur une estrade. Musée de Lugdunum, Lyon.

De telles activités illégales n’étaient possibles qu’avec l’aide d’informateurs, de receleurs et de revendeurs bien insérés dans le tissu local. L’absence d’archives judiciaires nous empêche de connaître ces circuits, mais les sources juridiques soulignent cette importance des receleurs. Une gradation des peines était appliquée : si un lien de parenté avec le brigand que l’on aide peut constituer une circonstance atténuante, la motivation purement vénale et intéressée entraîne pour le receleur une aggravation de la peine.

Sont assimilés à des receleurs ceux qui, pouvant appréhender des brigands, les laissent partir en échange d’argent ou d’une partie de leur butin.

La frontière de l’Empire en Bretagne. Mur d’Hadrien. ©Michael Hanselmann

Une catégorie bien particulière apparaît dans les instructions données par l’empereur aux gouverneurs provinciaux, celle des notables d’une cité, les « premiers citoyens », qui pouvaient aussi tirer profit du brigandage. Le gouverneur devait alors garder ces notables sous bonne garde et écrire à l’empereur pour qu’il décide de leur sort et de l’application de la peine capitale.

Arrêter et punir les brigands et leurs complices

Les brigands étaient des criminels particulièrement redoutés et recherchés. Ils devaient être systématiquement traqués par le gouverneur, qui pouvait s’appuyer sur l’armée lorsque des troupes stationnaient en permanence dans sa province, mais surtout sur des forces municipales du maintien de l’ordre. Dans les cités de l’Orient romain, des officiers de la cité (irénarques, paraphylaques) étaient ainsi chargés de poursuivre les brigands. Ils apparaissent dans les sources littéraires et sont parfois représentés, entourés de gardes armés, les diogmites. En Occident, quelques magistratures municipales, dont on ne connaît que le nom, semblaient destinées à assurer la lutte contre le brigandage.

Condamné crucifié et attaqué par un ours. Lagynos de l’atelier de Navigius, vers 400 den. è. Römisch-Germanisches.

Le pouvoir romain devait montrer sa capacité à poursuivre ces criminels, et à les punir à la hauteur de leurs méfaits.

Le juriste Callistrate précise que les brigands étaient crucifiés afin que la vision de leur supplice détourne de tels crimes, mais aussi, lorsqu’elle était exécutée sur les lieux mêmes où ils avaient assassiné, qu’elle console les parents des victimes.

Les brigands pouvaient également être envoyés dans l’arène pour y être jetés aux bêtes. Un brigand célèbre fut ainsi supplicié sous Octave-Auguste (sans doute en 35 av. J.-C.), comme en témoigne Strabon (Géographie, 6.2.6), à l’aide d’une mise en scène sophistiquée :

« De nos jours, tout dernièrement même, on a amené à Rome un certain Sélouros, dit le fils de l’Etna, parce qu’à la tête d’une véritable armée il avait longtemps couru et dévasté les environs de cette montagne, et nous l’avons vu dans le cirque, à la suite d’un combat de gladiateurs, déchiré par les bêtes. On l’avait placé sur un échafaudage très élevé qui figurait l’Etna ; tout à coup l’échafaudage se disloqua, s’écroula, et lui-même fut précipité au milieu de cages remplies de bêtes féroces qu’on avait placées au-dessous, mais qu’on avait faites exprès assez fragiles pour que ces bêtes n’eussent aucune peine à les rompre. »

Relief de Böyük Kadife (Turquie), Musée de Smyrne, représentant le chef de la police locale (paraphylaque) à cheval, salué par trois gardes (diogmites). Dans B. Shaw, “Bandits in the Roman Empire”, Past and Present 105, 1984, p. 3-52, ici p. 15.

Le brigand est aussi un personnage de fiction

Le brigand est aussi, et peut-être avant tout – du moins dans nos sources -, une figure fictionnelle, construite dans la littérature romaine autour de stéréotypes.

Les actes mêmes qui pourraient paraître les plus objectifs comportent des biais. C’est le cas des plaintes connues par les papyrus : l’utilisation de l’expression d’un « vol à la manière des brigands » montre non pas une réalité, mais la volonté du plaignant de souligner un comportement qu’il veut stigmatiser comme particulièrement violent, en rupture avec la norme. Il s’agit de fiction au sens d’une réalité modelée, transformée dans un but précis.

« Brigand (latro) constituait une invective, notamment utilisée par Cicéron pour déconsidérer ses adversaires politiques, ou encore reconnue en droit pour exhéréder un fils. Qualifier quelqu’un de brigand revêtait une forte connotation morale : le brigand est celui qui prend avec violence et injustement les biens d’autrui pour échapper à sa condition première.

Dans la littérature romanesque du IIe s. apr. J.-C., le schéma commun est celui d’épreuves initiatiques où les brigands jouent un rôle majeur : leur intervention imprévisible permet d’introduire les rebondissements nécessaires à l’intrigue. Ainsi Xénophon d’Ephèse raconte dans les Ephésiaques les malheurs d’Antheia et d’Habrocomès, deux jeunes gens amoureux séparés par un funeste destin, dont pirates et brigands (notamment le brigand Hippothoos, quasiment le troisième héros du récit) sont les acteurs. Dans le grand roman d’Apulée, L’Âne d’Or ou les Métamorphoses, le héros, Lucius, transformé en âne, est emmené par des brigands et partage quelque temps leur vie brutale. Cela donne lieu à descriptions et rebondissements.

Une scène de banquet. Mosaïque de Doug- ga. IIe siècle apr. J.-C. Tunis, Musée National du Bardo. ©Pascal Radigue.

Les brigands forment un groupement égalitaire et solidaire : ils appartiennent à une association assermentée, qui tient à la fois de la camaraderie militaire et d’un collège professionnel civil. Ils prennent leurs décisions en votant, par exemple pour élire leur chef. Ils disposent d’une caisse commune où ils versent le fruit de leurs rapines. Ils se reconnaissent par un salut et l’entrée dans la bande est scellée par un échange de baisers, qui symbolise la fidélité au groupe.

Enfin, ce sont des dévots du dieu Mars, patron des guerriers, auquel ils sont prêts à offrir des sacrifices, y compris humains.

Une certaine justice règne au sein de ces bandes : ainsi Cicéron, dans son traité Sur les devoirs (2,11), écrit-il : “Un chef des pirates qui ne répartit pas équitablement le butin sera tué ou abandonné par ses associés. Il y a, dit-on, des lois chez les brigands, ils les obéissent et les respectent”.

Les lieux de vie des brigands sont reculés, peu fréquentés et inspirent l’inquiétude, sinon la terreur : montagnes, forêts impénétrables, cavernes, nécropoles suburbaines qui servent de refuge et de cache pour le butin, par opposition aux lieux civilisés qu’ils attaquent. Le brigand travaille surtout la nuit. C’est aussi un monde masculin, dont le versant féminin est celui des magiciennes. Un monde marginal, une sorte de contre-société également.

Pour les auteurs romains, loin de constituer une catégorie sociale, le brigand constitue une figure littéraire, avec deux versants antithétiques : le criminel violent à la recherche du butin ou le “noble bandit”, guidé par des motivations plus élevées, comme la justice. Le mythe du brigand généreux, qui s’oppose aux puissants n’appartient pas qu’à une imagerie romantique.

Figure fictionnelle ou historique ? Le brigand italien Bulla Felix.

Sénateur et historien, Dion Cassius est contemporain de l’épisode de Bulla Felix (vers 205-207 apr. J.-C.), sous le règne de Septime Sévère. Il en livre un récit assez développé (76 [77]. 10.1-7). Bulla Felix est un Italien qui réunit autour de lui une troupe de 600 hommes et nargue le pouvoir impérial pendant deux ans, notamment parce qu’il dispose de bons réseaux d’informateurs. Sorte de Robin des Bois, il prélève selon les capacités de ses victimes et il n’est pas injuste : il prend les biens, mais ne tue pas ; il enlève des artisans dont il exploite le savoir-faire, mais s’il les retient un certain temps, il les dédommage ensuite avec un cadeau. Il fait preuve d’intelligence : son coup de maître est d’utiliser le déguisement pour libérer ses hommes qui ont été capturés. Il trompe d’abord un gardien de prison et obtient d’emmener les prisonniers, dont il dit être le compatriote, magistrat d’une même cité d’origine et donne leur signalement — qu’il connaît évidemment. Puis il trompe le centurion chargé de le capturer, en se faisant passer pour un brigand repenti qui va le mener à son chef. Il agit ensuite comme un magistrat, en s’entourant de tout le décorum attendu, par son habillement, le tribunal, la sentence rendue. Il renvoie le centurion avec un message, qui fait de lui un donneur de leçon. Il s’érige ainsi en contre-pouvoir : le brigand condamne par ses propos les propriétaires qui ne nourrissent pas suffisamment leurs esclaves, les poussant ainsi à la criminalité, mais aussi l’empereur, qui ne verse pas le salaire dû à ses propres affranchis, sans doute employés dans l’administration impériale, et qui auraient pour cela rejoint Bulla Felix. Finalement, ce brigand hors normes est arrêté grâce à un tribun de la garde impériale, qui obtient de la maîtresse de Bulla Felix les informations pour le capturer… dans sa grotte. La femme, dans ces milieux criminels, est souvent présentée comme la figure de la trahison. Gangsters et autres bandits ne sont-ils pas souvent trahis par leurs maîtresses ?

Bulla Felix. Dessin de Bartolomeo Pinelli, L’istoria degli imperatori, Rome, 1829, pl. 28.

Bulla Felix passe ainsi de la caverne au tribunal du préfet du prétoire, Papinien, l’un des plus grands juristes romains. S’ensuit, selon Cassius Dion, un dialogue “d’inversion”, qui n’est pas sans rappeler ceux que les autorités romaines peuvent avoir avec les chrétiens, dont l’obstination et l’impertinence sont ainsi soulignées :

“Papinien, le Préfet, lui demanda : ‘Pourquoi es-tu devenu brigand ?’. Et il répondit : ‘Pourquoi es-tu devenu préfet ?’. Plus tard, après une proclamation en bonne et due forme, il fut livré aux bêtes et sa bande fut détruite.”

C’est le sort qui attend un brigand, si généreux soit-il, dans la Rome impériale.

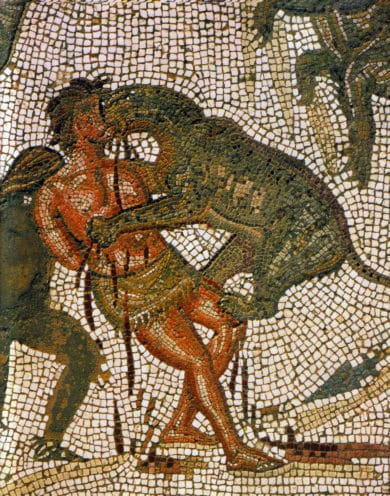

Criminel livré aux bêtes. Détail de la mosaïque de la Sollertiana Domus, Thysdrus (El Jem, Tunisie)

Références bibliographiques

Hélène Ménard, “Quelle histoire de la criminalité et de sa répression dans l’Antiquité romaine ?”, Crime, Histoire & Sociétés, 21/2, 2017, p. 241-249.

Bruno Pottier, “Les dangers du voyage : banditisme et insécurité sur les routes aux IVe et Ve siècles”, Antiquité tardive, 24, 2016, p. 137-147.

Jean-Louis Voisin, “L’historiographie de la criminalité en histoire romaine : à propos des latrones”, in Garnot B. (dir.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches, Dijon, 1992, p. 15-20.

Catherine Wolff, Les Brigands en Orient sous le Haut-Empire romain, Rome, CEFR 308, 2003.