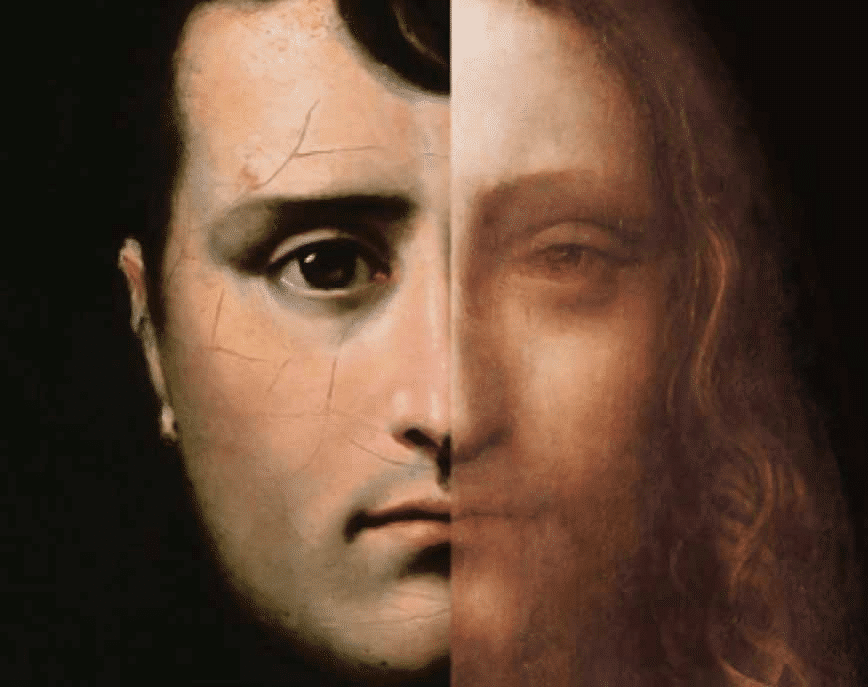

C’est à un voyage intérieur insolite que nous convie l’ouvrage «Napoléon et le Christ : l’avènement d’un messie ». Au fil des pages, le lecteur se voit proposer une surprenante et inattendue comparaison entre deux figures universellement connues, mais très rarement associées. En cette année de célébration, si l’esprit de l’empereur anime littéralement le texte, Jésus n’est jamais loin. Les deux personnages semblent cheminer ensemble ou en parallèle, en suspension dans les limbes de l’immortalité. L’immortalité? Le mot, consubstantiel de la représentation du Messie, paraîtra prétentieux pour ce qui est de la longévité hiératique de Napoléon. Mais si l’Histoire et la mémoire collective de la nation commémorent le deux centième anniversaire de sa mort et qu’il demeure, depuis, une source d’inspiration inépuisable pour tant de gens, qu’ils l’encensent ou le blâment, l’idée d’immortalité n’est plus tout à fait usurpée. Afin de mieux comprendre et cerner ce rapprochement audacieux, il convient d’effectuer un retour aux sources. La première escale naturelle de ce voyage intérieur, c’est la Corse…

Article publié dans Histoire Magazine N°9

Comme un lointain écho de Terre sainte…

Nous voilà donc à Ajaccio, la cité impériale. Si l’on survole le cours Napoléon en direction de la mer, le regard est immanquablement attiré par la maison austère qui a vu naître le futur empereur, modèle typique d’architecture génoise, dans la petite rue Saint-Charles, à deux pas de la cathédrale Santa Maria Assunta où il fut baptisé. La ville était bien différente en ces temps-là. L’effervescence, chaude et populaire, s’emparait des rues étroites et les vents marins soulevaient des panaches de poussière, déposant une fine particule ocre sur les grandes feuilles ballantes des palmiers ; la toile sonore tissée sur mille et un métiers dès les premières lueurs de l’aube était un entrelacs de cris, de jurons, de rires parfois dominés par le braiment d’un âne. Des échos coutumiers et des odeurs familières que l’enfant de la famille Bonaparte retrouvait chaque fois qu’il quittait sa maison de campagne des Milelli, nichée sur les hauteurs au milieu des oliviers. Lorsqu’il en avait la permission — ou pas — il courait se réfugier dans une belle propriété familiale, un lieu qui a pris pour nom le Casone, aux confins de laquelle des blocs de granit formaient une grotte à l’abri des tumultes de la vie quotidienne. Il ignorait alors que c’est à cet endroit précis que serait un jour érigée une statue scandant sa gloire au sommet d’une pyramide-piédestal. La chaleur, les clameurs, les oliviers, la grotte, tout fait songer instinctivement à Jérusalem et à la Terre sainte, celle qu’il aimait tant retrouver dans la Jérusalem délivrée du Tasse qui fut, dès l’enfance, son livre de chevet et contribua sans doute à forger sa personnalité. Certes, sa ville natale ne lui réserva jamais un accueil triomphal digne du Christ à Jérusalem, mais il y fut néanmoins acclamé dès son retour de la campagne d’Égypte, en 1799, et le culte voué à sa personne et à ses actes fait aujourd’hui d’Ajaccio une ville de pèlerinage.

Napoléon Bonaparte, premier Consul. Par François Gérard (1770-1837). Page de droite : l’apothéose de Napoléon. Napoléon sur le rocher de Sainte-Hélène. par Horace Vernet. Musée Carnavalet. Paris.

Toute sa vie, il a été haï et adulé, porté aux nues, divinisé par les auteurs, les sculpteurs et les peintres à grand renfort de halos allégoriques et de postures bibliques parfois excessives. Nombreux d’ailleurs furent les artistes imprégnés par la fresque napoléonienne à succomber à la tentation de l’évocation christique à travers leurs créations. Aux yeux de certains, il a pu sincèrement apparaître comme un messie. D’aucuns jugeront la comparaison blasphématoire. Cependant, rappelons qu’à maintes reprises, il s’est lui-même affirmé investi d’une mission messianique. Le plus déférent et le plus universellement connu de ses mémorialistes, Emmanuel de Las Cases, l’a dit en ces termes : « Il est sorti le héros d’une cause dont il demeure le messie ». Parmi la légion d’auteurs qui, particulièrement convaincus, lui ont emboîté le pas, signalons entre autres Léon Bloy. De sa plume dévotionnelle, celui-ci a notamment dépeint l’empereur ainsi : « Offert en sacrifice pour la rédemption de tous et allumant le feu sacré dans les cœurs », voyant encore en lui la « face de Dieu dans les ténèbres ». Auparavant, un chroniqueur des Cent-Jours, hanté par l’espoir d’une nouvelle épopée impériale, avait impatiemment attendu « la Résurrection du Christ ». Quelques années plus tard, sa mère et son oncle furent, pour leur part, persuadés qu’il s’était évadé de son exil du bout du monde avec l’aide providentielle d’anges spécialement dépêchés par la Vierge.

Au temps de sa splendeur, on avait célébré la saint Napoléon. Après son décès, ses objets personnels furent sacralisés et partagés comme des reliques, avec une ferveur démesurée.

Ses disciples Helléniens, ses proches, ses admirateurs les plus fortunés et les plus exaltés conservèrent ou cherchèrent à acquérir coûte que coûte — pour reprendre une expression à la mode — des lambeaux de ses vêtements, les bibelots les plus communs de son logis de Longwood, ses livres, les copies de son masque mortuaire, ses mèches de cheveux, des fragments de son cercueil. Encore de nos jours, ses bicornes font flamber les enchères à des hauteurs vertigineuses et les plus riches fanatiques attendent depuis des années le dénouement d’un litige dans l’espoir d’enrichir leur collection de la chemise de nuit portée la veille de sa mort et récupérée par Achille Archambault qui avait en charge l’entretien de son écurie. Une sorte de Graal impérial.

Deux Insulaires et un glaive…

Évoquer ici le saint calice de la Cène n’est pas un hasard. De nombreux autres points communs rapprochent les parcours de Napoléon et de Jésus, tangibles ou plus symboliques, mais néanmoins prégnants.

Tout d’abord, le contexte de leur naissance respective, à quelque deux mille ans d’écart, revêt des similitudes. Ils ont vu le jour dans des régions reculées et pauvres, en une période troublée et au sein de familles modestes avec des mères très aimantes. Ce n’est pas non plus une aberration de dire qu’ils étaient tous deux des Insulaires. Pour Napoléon, c’est une donnée cardinale de son destin. Il est né dans une île, toute sa vie de combattant il a fait la guerre à une île, c’est sur une île de la capitale qu’il a été sacré, sur une île encore qu’il a été exilé pour la première fois, c’est toujours au départ d’une île qu’il a entamé la traversée pour une autre île, la dernière. Quant à Jésus, il est né, il a grandi et il a été supplicié sur une terre entourée d’eau, de l’eau en abondance, celle de la Méditerranée, du Jourdain, du lac de Tibériade, de la Mer morte. L’un et l’autre n’étaient pas prophètes en leur pays, mais destinés à devenir ce qu’ils représentent aujourd’hui, des guides, des visionnaires, des sauveurs aussi, animés par une philosophie de vie commune selon laquelle toutes les richesses ne rendent pas les gens heureux à moins qu’on ne les partage. Le Messie l’a prêché aux foules et le texte du jeune Bonaparte sur le Bonheur en atteste.

Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive, paroles évangéliques rapportées par Matthieu. Jésus n’était pas un doux missionnaire, il a aimé et soigné, mais il a aussi crié, invectivé, lancé de cinglantes diatribes, et jeté l’anathème à ceux qui refusaient son appel au repentir. Quand il a chahuté les marchands du temple, on l’a pris pour un fauteur de troubles. Pas la paix, mais le glaive : un précepte non moins familier à Bonaparte le conquérant qui a mené des batailles sanglantes tout en mettant en exergue sa motivation première, celle de pacificateur : « Respectez les peuples que vous délivrez, sans cela vous ne seriez pas leurs libérateurs, vous en seriez les fléaux! » Ses harangues aux soldats avaient cette résonance messianique, elles recelaient, elles aussi, des parfums de guerre sainte et des promesses de paradis.

A chacun son chemin de croix

La trahison, concept hautement biblique, est l’antichambre du pardon.

Tout au long de son existence de souverain et de soldat, les traîtres ont pullulé, y compris dans son premier cercle, et ce, de ses premières conquêtes à son abdication. Mais cloué sur son roc, dans la solitude du martyr, le pardon a été un compagnon à la fin de sa vie. Avec le recul, Napoléon s’est estimé plus abandonné que trahi et il a vu autour de lui davantage de faiblesse que de perfidie. Mais au bout du compte, la patrie l’a délaissé. Et avec l’oubli, on n’est pas loin du reniement, outrage supplémentaire que Jésus a eu à subir. Sans le baiser de Judas, il n’y aurait pas de Passion et sans trahison, il n’y aurait pas de rédemption. Jésus savait la nécessité d’être livré pour sauver le monde de ses péchés et, un cran en dessous, Napoléon voulait sauver la France de ses ennemis coalisés. Une grandeur d’âme insufflée peut être par sa lecture assidue de la Bible. Nulle part ailleurs, déclarait-il, « on ne trouve cette série de belles idées, de belles maximes morales qui défilent comme les bataillons de la milice céleste ». Sans doute s’en est-il inspiré à SainteHélène, entouré d’apôtres à la dévotion aveugle. Emmanuel de Las Cases l’a illustré dans son évangile personnel, Le Mémorial : « Le choix de suivre l’empereur, c’est le choix des martyrs ». Jésus avait lui-même prévenu ses disciples qu’ils seraient méprisés, rencontreraient l’hostilité et affronteraient les souffrances. Mais pour l’un comme pour l’autre, il ne pouvait y avoir plus belle preuve d’attachement. Tous deux exerçaient un pouvoir magnétique. On prêtait même à Napoléon — miraculeusement « épargné par les balles et par la peste » selon ses propres mots — des dons de thaumaturge. À Jaffa, on a vu en lui un guérisseur compassionnel quand il a visité des pestiférés à l’instar du Christ qui avait visité les lépreux pour les purifier. Deux scènes restituées de façon quasi identique dans leur iconographie respective.

Il était unique, mais on l’appelait « le cent mille hommes » parce que, sur les champs de bataille, il se démultipliait comme des petits pains. Il était en chacun de ses soldats, communiant avec eux comme on communie avec le divin. On peut y voir la manifestation d’une véritable transsubstantiation laïque.

L’eucharistie est bien ce qui précède le chemin de croix. Sans le savoir, l’astre d’Austerlitz tissait secrètement le désastre de Waterloo. Sur l’itinéraire qui l’a conduit à l’exil et à la sépulture, Napoléon a essuyé des crachats, des cris de mise à mort, des tentatives de lynchage. Un soir, il a fondu en larmes : « La vie m’est insupportable ». C’était sa Via Dolorosa.

Nous ne saurons jamais s’il a pleinement adhéré à la religion chrétienne ou s’il l’a instrumentalisée à des fins politiques. La vérité se situe probablement à mi-chemin. « Tout proclame l’existence de Dieu », dit-il à Las Cases.

Une fois mort, Napoléon a été quasi divinisé. Toutes les haines expirent aux portes du tombeau. « Il est facile de tuer l’Empereur, il est impossible de lui ôter le caractère sacré de sa personne » : c’est ainsi que Montholon a interpellé Hudson Lowe, le geôlier de Sainte-Hélène. Las Cases a prédit que les règles qu’il avait édictées seraient « éternelles ». Dans l’esprit lyrique de Lord Byron, la dernière pensée de Napoléon est allée vers son peuple « pour le bénir ».

Mais le peuple du Bicentenaire le bénira-t-il deux cents ans plus tard ?

La messe n’est pas dite.

NAPOLEON & jésus De Marie-Paule RAFFAELLI PASQUINI

Préface de Jean-Marie Rouart de l’Académie française.

Ed. du Cerf Mars 2021, 272 pages 20 €