Article publié dans Histoire Magazine N°12

Le 26 août 1789, la liberté de la presse voit le jour grâce à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme: «La libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». Mais rien n’est simple, surtout en vertu de «l’abus de cette liberté» au nom duquel Jean-Paul Marat sera décrété d’arrestation par le maire Jean- Sylvain Bailly pour «excitation à la violence» et insultes envers André- Jean Boucher d’Argis, conseiller au Châtelet. Plus tard, après le 10 août 1792, les gazettes royalistes vont avoir du mal à survivre. En avril- mai 1793, la chute des Girondins et leur exécution en octobre sonnent le glas de leurs journaux au profit de la presse jacobine. En avril 94, Maximilien Robespierre fera brûler tous les écrits de Camille Desmoulins. Il faudra attendre le 9 thermidor an II (27 juillet 1794)pour que la liberté de la presse ressuscite. Certes, pas pour longtemps. Le coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre1797) enverra en prison 32 journalistes soupçonnés «de provocations au rétablissement de la royauté et à la dissolution du gouvernement républicain». Avec le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799),on aurait tort de croire que la liberté de la presse peut se refaire une santé. Deux mois plus tard, sur 73 journaux politiques imprimés dans le département de la Seine, seuls 13 survivent, les autres étant purement et simplement liquidés. Les journalistes sont alors sommés d’aller prêter serment sur la Constitution au ministère de la Police. Toute critique du Gouvernement et des nations alliées leur est interdite. Le Consulat rétablit ainsi officieusement la censure, confiée aux bons soins des ministères de l’Intérieur et de la Police. Mais si la presse est mise en coupe réglée par le nouveau régime, le livre, lui, bénéficie d’une relative indulgence, du moins au début de la période en question.

Certes, la police saisit pêle-mêle des écrits jugés séditieux, œuvres d’auteurs nostalgiques de la royauté ou de la Révolution, ou encore jugées contraires aux bonnes mœurs, telles celles du marquis de Sade ou de Restif de la Bretonne.

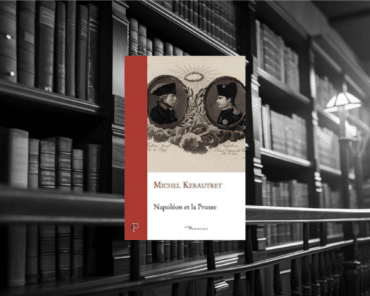

On suit pas à pas l’évolution de cette tendance à la censure des livres grâce à la brillante expertise de Patricia Sorel. Moins d’un an après la suppression du ministère de la Police et le transfert de Joseph Fouché au Sénat, Napoléon Bonaparte écrit au ministre de la Justice Claude- Ambroise Régnier: «Je pense qu’il est convenable que le préfet de police écrive une circulaire à chaque libraire pour leur défendre de mettre en vente aucun ouvrage que sept jours après vous en avoir remis un exemplaire, afin que, dès qu’il y a un mauvais ouvrage (…) on puisse l’arrêter». Même si la poésie, les arts et la science lui échappent, la censure semble désormais d’actualité, gérée parle préfet de police Louis- Nicolas Dubois et ses services compétents. Le 10 juillet1804, le ministère de la Police renaît. À sa tête, Fouché, qui hérite du contrôle des livres et de la presse. Ce qui n’empêche nullement Napoléon de lui écrire sans rire le 15 janvier 1806 : «Je le dis encore une fois, je ne veux pas de censure»! En fait, et l’historienne nous le rappelle, l’empereur refuse d’endosser les sottises qu’une censure officielle autoriserait à être publiées, mais ne se gêne en aucun cas pour faire interdire tel ou tel ouvrage qui lui déplaît. Le 13 janvier 1810,un décret prive Fouché du contrôle de l’édition au profit d’un collège de magistrats. Désormais, on ne censure plus les livres après publication, c’est avant que le couperet tombe. Au ministère de l’Intérieur, un directeur de l’Imprimerie et de la Librairie autorise ou non la publication des livres. Par ailleurs, c’est lui qui décerne les brevets d’imprimeurs. Cette année-là, Anne Savary remplace Fouché, révoqué pour traîtrise manifeste, et Etienne- Denis Pasquier récupère la préfecture de Dubois, jugé trop insouciant lors de l’incendie meurtrier de l’ambassade d’Autriche.

À la surveillance des libraires et imprimeurs, s’ajoute celle des colporteurs qui sillonnent la France pour vendre leurs imprimés sur les places publiques. Sans une permission accordée par le maire, ils risquent trois jours de prison.

Les censeurs impériaux de la direction ont fort à faire. De huit nommés en 1810, ils passent à onze en1811 et dix-huit en 1812. Il y a aussi des inspecteurs du livre, des commissaires- vérificateurs, des auditeurs, qui veillent ici et là au grain. Il arrive que les censeurs autorisent la publication d’un livre, mais que Savary, diligenté par son maître, ordonne qu’on le pilonne. C’est le cas du «De l’Allemagne» de Germaine de Staël, dont 10000 exemplaires seront réduits en miettes. Paradoxalement, l’empereur estime que les censeurs en font trop : «Qu’on se contente d’arrêter les ouvrages obscènes ou tendant à semer des troubles dans l’intérieur». Ce qui ne l’empêche guère d’intervenir afin qu’on jette en prison tel imprimeur ou tel libraire pour cause de «mauvaises prit». Patricia Sorel résume ainsi l’état des lieux : «L’emprise sur la vie intellectuelle doit être totale». Au diable la liberté d’expression, la liberté individuelle et les velléités d’opposition! Résultat, auteurs et éditeurs s’autocensurent…À partir de 1810,Napoléon n’admet plus qu’on écrive un panégyrique d’Henri IV. Pas question qu’un roi de France lui fasse de l’ombre. Idem pour Louis XVI, inutile de s’appesantir sur son cas! Pas la peine, non plus, d’écrire sur la Révolution, l’ouvrage a peu de chance d’aboutir sur l’étal des libraires. Sur le terrain de la morale publique et religieuse, les censeurs traqueront le moindre outrage jusqu’à la dernière seconde de l’Empire. Il n’y a pas que Sade qui en pâtisse, loin delà! Ainsi, l’inénarrable «Des calembours comme s’il en pleuvait» d’Armand- Henri Ragueneau de la Chainaye se voit délesté avant l’impression «d’une foule de saillies ordurières». Côté religion, quiconque s’amuserait à brocarder par écrit le Concordat, verrait son chef-d’œuvre déchiqueté dans les plus brefs délais. D’ailleurs, Napoléon ne supporte plus du tout qu’on évoque les affaires ecclésiastiques, ni à l’oral ni à l’écrit, qu’on se le tienne pour dit! Quantaux références à l’empereur dans un poème, une pièce de théâtre ou un essai, elles ne sont pas toutes les bienvenues. Charles Nodier, François- René de Chateaubriand, Marie-Joseph Chénier et d’autres auront ainsi maille à partir avec la censure, voire la justice. Bref, comme l’écrira plus tard Abel- François Villemain: «Il n’y eut plus, dans l’ordre des idées, d’autre langage possible que le raisonnement prescrit par l’Autorité». La première Restauration prétendra restaurer la liberté de la presse. Imprimeurs et libraires restent sous le joug des censeurs, quoique la censure n’est censée s’exercer que sur les écrits de moins de vingt feuilles, ceci pour décourager les pamphlets et autres factums corrosifs. Pendant les Cent Jours, le ministère de la Police ressurgit et Fouché qui le dirige récupère la Librairie dans sa corbeille. Curieusement, l’empereur plaide en faveur de la liberté de la presse, contrairement à l’avis de son ministre. Waterloo mettra tout le monde d’accord. À présent, les imprimeurs doivent prêter serment au roi s’ils veulent un brevet d’exercer, et respecter les obligations de déclarations. En conclusion de son bel ouvrage, savant mais très accessible, Patricia Sorel précise que le système volera en éclats à l’aube de la Troisième République. Officiellement, «l’Imprimerie et la Librairie deviennent libres», à condition de ne pas outrager les bonnes mœurs. La Grande Guerre va modifier la donne, mais ceci est une autre histoire…

Napoléon et le livre. La censure sous le Consulat et l’Empire (1799-1815) par Patricia Sorel. Préface de Jean-Yves Mollier. Prix Eugène Colas, médaille d’argent décernée par l’Académie française.194 pages, Presses universitaires de Rennes, 2020. 22 euros