Thierry Lentz revient avec nous, à l’occasion de cette année de bicentenaire de la mort de Napoléon, sur ces « masses de granit » que cet homme hors du commun entendait jeter sur le sol de France, pour rassembler la société française dispersée en autant de grains de sable. Créées par le Consulat et l’Empire elles constituent encore aujourd’hui nos grandes institutions.

Article publié dans Histoire Magazine N°9

Au lendemain du 19 Brumaire, Bonaparte devient 1er Consul, et va réformer la France. De quel héritage institutionnel dispose -t-il alors?

Thierry Lentz : Les dix premières années de la Révolution ont été un laboratoire de solutions constitutionnelles et administratives que les circonstances ou la faiblesse des gouvernements successifs n’ont pas permis de stabiliser. Ceci étant dit, les bases sont bonnes et Bonaparte s’en sert pour opérer ses principales réformes autour de principes d’autorité, de simplicité et de fluidité. Ils se concrétisent par la concentration du pouvoir dans l’exécutif, solution qui était dans l’air depuis la fin de la Convention, la centralisation et la réforme profonde de l’administration, notamment avec la fin de l’élection des agents. Il ne s’agit pas d’une rupture à proprement parler : ça et là, les régimes précédents y avaient souvent pensé sans y parvenir jamais. Le régime consulaire est cependant animé par une volonté, une base idéologique et politique commune chez les vainqueurs de Brumaire et d’une adhésion populaire dont ses prédécesseurs n’avaient pas pu ou su bénéficier.

Bonaparte avait l’art de savoir bien s’entourer. Qui compose son équipe? Sur quels hommes s’appuie-t-il? Thierry Lentz : Bonaparte n’est en effet pas seul. Il est choisi, entouré et soutenu par une équipe exceptionnelle qu’on pourrait présenter en simplifiant comme celle des héritiers de la Révolution de 1789. Ces hommes, et je parle ici des « politiques », ne sont pas jeunes, contrairement à une idée reçue. Ils ont tous entre dix et vingt ans de plus que leur leader. Ils sont donc expérimentés, ont eu le temps de se forger de solides convictions et de réfléchir aux solutions concrètes pour mettre fin aux crises extérieures et intérieures. Ils peupleront pendant quinze ans les ministères, le Conseil d’État, les grandes directions administratives, à l’instar des Cambacérès, Lebrun, Portalis, Tronchet et autres Roederer. Une large génération qui, de plus, se rend compte que son projet ne peut être conduit que par une main ferme et sûre, celle de Bonaparte, quitte à lui accorder progressivement ce qu’il désire : un pouvoir de plus en plus concentré et le temps nécessaire pour mener à bien le projet.

Quelles sont les innovations majeures qu’il va mettre en place pendant le Consulat et l’Empire ? De nombreuses institutions dans tous les domaines voient le jour et la plupart d’entre elles perdurent encore aujourd’hui…

Thierry Lentz : Tout le monde ou presque sait que nous devons au Consulat et à l’Empire nos principes d’organisation de l’État, de notre fiscalité (même si la sienne était moins envahissante et omniprésente) et de nos finances publiques, de notre l’organisation judiciaire et de bien d’autres secteurs de l’activité publique et même privée. On pourrait remplir un numéro entier de votre magazine avec la liste des institutions créées ou rénovées pendant ces quinze ans, du Conseil d’État aux pompiers de Paris, en passant par les préfectures, les lycées, la Cour des Comptes, la Banque de France, les chambres de commerce, la police et la gendarmerie nationales, etc., etc.. Si Napoléon revenait, il ne reconnaîtrait certes pas nombre de ses petits-enfants, ce qui serait bien normal après deux cents ans, mais il s’apercevrait qu’il n’avait pas tort de dire avec orgueil :

« Je suis de la race des hommes qui fondent ». Et au fond, les schémas et principes qu’il a promus font aujourd’hui partie de notre identité individuelle et collective. C’est notamment pour cette raison qu’il est impossible de déboulonner sa statue.

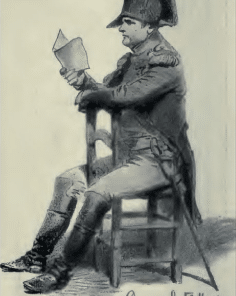

Napoléon sur la terrasse de Saint-Cloud par Louis Ducis (1775-1847). Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon. © Chât. de Versailles, Christophe Fouin. Exposition “Napoléon aux 1001 visages”. Musée national des château de Malmaison et Bois-Préau.

Parmi ces innovations, le code civil, promulgué en 1804 sera appliqué dans l’ensemble de l’Europe sous domination. Une partie des textes rédigés par les grands juristes qui composaient son équipe est encore en vigueur aujourd’hui.

Thierry Lentz : Même réformé sur certains points depuis deux siècles, le Code reste un élément essentiel de notre façon de vivre, y compris dans notre quotidien. Il a conservé son ossature et une bonne part de sa cohérence philosophique d’origine. Il n’est pas un chapelet d’articles soigneusement classés, mais une conception de l’organisation sociale qui nous façonne, sans contrainte, presque naturellement. Il proclamait et proclame encore les principes d’égalité devant la loi, de l’organisation familiale, de l’état civil, des successions, de la liberté des contrats, de l’étendue et des limites du droit de propriété, des règles de la responsabilité civile, et j’en oublie. Sait-on que sur les 2 281 articles promulgués le 21 mars 1804, une moitié est encore en vigueur ? Par l’application de ces principes dans notre vie de chaque jour, comme M. Jourdain pour la prose, nous faisons « du Napoléon » sans le savoir. Ou comme l’a dit le président de la République dans son discours du 5 mai, à l’Institut de France : « Napoléon reste une part de nous ».

Le Code civil organise non seulement la famille autour du «pater familias »…

Thierry Lentz : Le Code de 1804 reflète les mœurs et les croyances de son temps. En découle une construction juridique qui fait, non pas tant de la femme, mais de l’épouse une mineure, au sens du droit. Les juristes de l’époque ont pensé compenser cette inégalité juridique entre le mari et la femme en imposant au premier une obligation de protection personnelle et patrimoniale. C’est évidemment un choix que nous ne pouvons pas admettre aujourd’hui, mais qui peut être expliqué, sans être « justifié », en reconnaissant ou en reconstituant l’air du temps, les doctrines et convictions en vogue il y a deux siècles. Elles ont d’ailleurs perduré puisque l’égalité parfaite n’a été instaurée dans le Code que dans les années 1970. Quant à la notion de « gestion de bon père de famille », version civiliste moderne du Pater Familias, elle n’a été remplacée par celle de « gestion raisonnable » qu’il y a une vingtaine d’années.

Napoléon Bonaparte en Premier consul. 1802. Par Antoine-Jean Gros. Paris, musée national de la Légion d’Honneur. © Rmn – Grand Palais / Gérard Blot.

Vous écrivez : « il était en quelque sorte le précurseur des bonnes mœurs bourgeoises qui dominèrent la suite de son siècle». Il était soucieux de l’ordre, jusque dans la sphère privée…

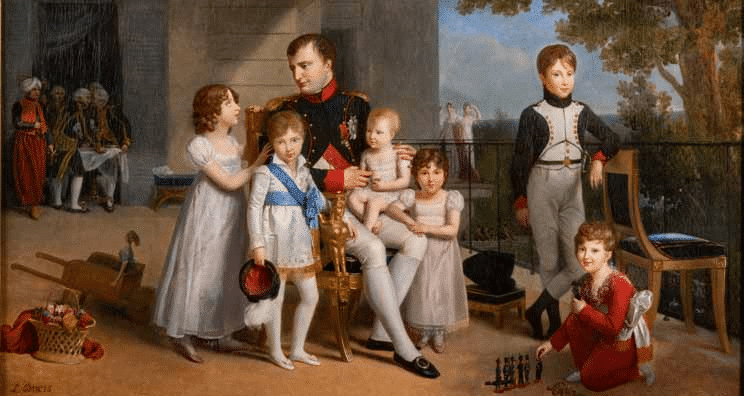

Thierry Lentz : Homme d’ordre, Napoléon voulait qu’il règne jusque dans les mœurs privées. Cette rigueur se retrouve dans le Code civil. Faisant de la famille le cœur même de l’organisation sociale, celui-ci lui donne une structure pyramidale, presque hiérarchisée, avec le « bon père » au sommet et une cascade de prescriptions qui sacralisent la cellule familiale et lui donnent les moyens juridiques de sa défense, en matière de patrimoine, d’héritage, d’exercice des droits de chacun, etc.

En ce sens, Napoléon est un homme des Lumières et un révolutionnaire de 1789 : il est convaincu que le droit finira par modeler les mœurs et donner un socle commun à l’ensemble de la société.

Ajoutons que pour un dirigeant de ce temps, sa vie n’a pas été désordonnée, sans être tout à fait rangée, et qu’il ne toléra jamais dans son entourage les désordres personnels remettant en cause ses principes et sa vision des « bonnes mœurs ».

Le retour à l’ordre après ces années de trouble révolutionnaire est devenu indispensable. Un projet que tous les politiques depuis dix ans essayaient de mettre en œuvre…

Thierry Lentz : Remettons-nous en mémoire la situation de la France au moment de sa prise du pouvoir : guerre civile dans l’Ouest, crise religieuse, guerre extérieure avec une dizaine d’États européens, faillite des finances publiques, insécurité intérieure avec un brigandage endémique, impuissance des administrations, etc. Il est certain que la remise en ordre, espérée tant par les élites que par la population, ne pouvait se faire seulement par incantation. Son moteur devait être l’autorité, l’action et, si j’ose dire, une main qui ne tremble pas.

Comment Bonaparte procède-t-il pour y parvenir ?

Thierry Lentz : Sa démarche pourrait se résumer à la carotte et au bâton ou, si l’on préfère, offre de paix partout, aux conditions voulues par le gouvernement, avant de forcer les fauteurs de troubles à rentrer dans le rang. N’oublions jamais le résultat de cette action : paix des braves dans l’Ouest, paix extérieure générale en 1802, paix religieuse avec le Concordat de 1801, réforme de l’administration dès février 1800, rétablissement des finances avec un équilibre budgétaire atteint vers 1803, etc. C’est ce que j’ai appelé le « Grand Consulat », période unique dans notre histoire compte tenu de la masse des questions traitées et réglées.

«Peut-on renier un homme qui eut pour programme l’ordre public, l’égalité civile, et la reconnaissance du mérite? » écrivez-vous. Un portrait très éloigné des caricatures que l’on en fait. Or, c’est bien là sans doute ce qui définit le mieux son aspiration politique?

«Peut-on renier un homme qui eut pour programme l’ordre public, l’égalité civile, et la reconnaissance du mérite? » écrivez-vous. Un portrait très éloigné des caricatures que l’on en fait. Or, c’est bien là sans doute ce qui définit le mieux son aspiration politique?

Thierry Lentz : Je cite toujours un article de presse de 1796, publié par Pierre-Louis Roederer, devenu président de la section de l’Intérieur du Conseil d’État :

«L’ordre, l’ordre! Voilà l’objet de toute constitution, la tâche de tout gouvernement, le principe de toute prospérité publique ».

Napoléon aurait sans réserve repris à son compte cette exhortation. Tel fut son programme auquel on ne comprendrait rien si l’on se contentait de n’y voir que son goût pour les interventions policières ou la censure. Car avant d’en assurer la défense, Napoléon et l’équipe qui l’entourait définirent ce qu’il fallait entendre par « ordre public », autour de la restauration de l’État, de ses moyens d’action en même temps que sa place au centre de la société, non pour l’opprimer, mais pour garantir la primauté de l’intérêt général.

Parmi les grandes réalisations de Napoléon, l’organisation d’un État central solide, qui contribua à l’achèvement et à la préservation de l’unité française, écrivez-vous. Quelles ont été les vertus de ce système? Et pourquoi y avons-nous renoncé?

Thierry Lentz : Napoléon voulait l’État « au centre de la société, comme le soleil ». Il était en cela l’héritier de la monarchie administrative du XVIIIe siècle et des premiers temps de la Révolution. Il a donné à ce principe, assez spécifique à la France, une réalité qui a été conservée par les régimes suivants. Loin de la caricature « autoritaire » qu’on a parfois dessinée, cette formule qui allie autorité de l’État, centralisation administrative et codification eut pour première conséquence bénéfique d’asseoir l’unité et l’indivisibilité de la nation. Cet héritage-là a été préservé presque tel quel pendant plus d’un siècle et demi, faisant de la France un solide État unitaire, avec des structures capables de surmonter les crises les plus graves, alors même que les régimes constitutionnels s’effondraient. L’État d’aujourd’hui, mis en concurrence et parfois sous la coupe des pouvoirs locaux, sans cadre stable, sans distribution claire des rôles entre les gouvernants et leurs agents, entre le central et le local, entre ce qui est « régalien » et ce qui ne l’était pas, n’a en effet plus rien à voir avec ce que Napoléon a voulu. Cela n’empêche pas certains de lui imputer tous nos maux. C’est tenter de faire oublier la façon dont les « réformes de l’État » et la « simplification administrative » sont menées depuis quarante ans, autour de la sacralisation de l’idée de décentralisation.

Napoléon dictateur ou même « inventeur du totalitarisme» ? N’est-ce pas oublier les contrepouvoirs que constituaient les chambres législatives, le Sénat entre autres?

Napoléon dictateur ou même « inventeur du totalitarisme» ? N’est-ce pas oublier les contrepouvoirs que constituaient les chambres législatives, le Sénat entre autres?

Thierry Lentz : Je consacre en effet plusieurs courts chapitres à ce débat, sans évidemment prétendre que Napoléon était l’empereur de la démocratie représentative et de la liberté politique. J’essaie surtout de rétablir le sens des mots. Le concept de « dictature » et, pis, celui de « totalitarisme », sont utilisés à tort et à travers et appliqués, notamment, au Consulat et à l’Empire.

Pendant ces quinze années, la mise en place d’un État fort et incarné ne fut pas accompagnée de l’emploi systématique de la contrainte illégitime ou de la force aveugle, encore moins pour le compte et au profit de l’armée (car on entend aussi parler de « dictature militaire »).

J’invite tous ceux qui utilisent ces mots à revoir leurs classiques ou plus simplement leurs définitions. Ainsi, sur le totalitarisme supposé, le premier dictionnaire venu leur rappellera que le mot « totalitarisme » n’est apparu que dans les années 1920, pour désigner des phénomènes politiques tels le fascisme, le national-socialisme et le communisme. Ces régimes prônaient le pouvoir total d’un parti sur l’État et la société, au prix du contrôle de toutes les organisations, de la suppression des libertés, de la mainmise sur la justice et l’information, de la terreur policière, d’une forme de militarisation de la société. On cherchera en vain ces caractéristiques dans le régime napoléonien dont les tendances autoritaires n’avaient ni ces formes ni ces buts. Napoléon a fondé. Durablement.

Dans votre ouvrage, vous abordez « les questions qui fâchent », toutes ces polémiques et ces «procès » autour de Napoléon. Il y en eut de tout temps, depuis ces 200 dernières années, cependant elles ont pris une forme nouvelle depuis quelques années. Comment l’expliquez-vous ?

Thierry Lentz : Rétablissement de l’esclavage, statut des femmes, guerres extérieures, « dictature » constituent les principaux « reproches » adressés à Napoléon. Ces questions sont importantes et méritent d’être abordées et étudiées. Elles le sont par les historiens napoléonistes ou non, et depuis longtemps. Nul ne les nie, nul ne les prend à la légère et nul ne les met « sous le tapis », comme on a pu l’entendre. Pour ma part, en tout cas, je les traite chaque fois que nécessaire, n’hésitant pas d’ailleurs à « critiquer », tout en remettant en contexte, les choix de Napoléon et de son équipe. En revanche, il est frappant de constater que ce qui est un débat historique menace de devenir « autre chose », sous les coups des sensibilités contemporaines, des actions militantes, des accusations absurdes, de la culture woke et de son avatar dangereux, la culture de remplacement.

En écrivant ce Pour Napoléon, c’est contre cette tendance liberticide et qui écarte le savoir au profit des émotions que j’ai voulu lutter. Car, au fond, un historien ne doit être ni pour ni contre Napoléon : il doit faire son métier qui est d’analyser, expliquer, raconter et mettre en contexte.

POUR NAPOLEON De Thierry Lentz

Ed. PERRIN 2021 200 pages 15 €