Halte-là, livre exceptionnel ! Il sera difficile de faire mieux sur ce sujet original. Fruit d’un travail de documentation très exigeant, l’ouvrage de Yannick Guillou se doit de figurer dans toute bibliothèque napoléonienne digne de ce nom.

Article publié dans Histoire Magazine N°9

Les premières pages nous dévoilent un général Bonaparte désœuvré, prêt à mettre ses talents d’artilleur au service du sultan Sélim III, maître de l’Empire ottoman. Été 1795, il demande un coup de main à l’orientaliste Volney : « Vous connaissez la Turquie, vous y avez sans doute conservé des relations ; je viens vous demander des renseignements et surtout des lettres de recommandation pour ce pays : mes services dans l’artillerie peuvent m’y rendre très utile ». Mais Volney lui déconseille cet exil en terres non chrétiennes. Il y a pourtant déjà à Constantinople, et ce depuis un an, une mission militaire française détachée auprès du sultan, dirigée par le capitaine Obert.

Le 30 août, Bonaparte fait savoir au Comité de Salut public qu’il « s’offre pour passer en Turquie avec une mission du Gouvernement ; il mènera avec lui six ou sept officiers dont chacun aura une connaissance particulière des sciences relatives à l’art de la guerre ».

Le lendemain, la Commission des Relations extérieures lui confie cette mission auprès du sultan. Toutefois, le 15 septembre, le Comité de Salut public le raye de la liste des généraux en activité, « attendu son refus de se rendre au poste qui lui a été assigné » en Vendée quelque temps auparavant. Mais à la demande de Barras, Bonaparte va si bien réduire à néant l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795) à Paris qu’il ne sera plus question pour lui d’aller former les canonniers de Sélim III. Néanmoins, à ses yeux, la Sublime Porte reste l’alliée orientale idéale en cas de conflit avec l’Autriche et la Russie.

Cela dit, Bonaparte doute des chances de survie à court terme de l’Empire ottoman. À son retour d’Italie, il s’entretiendra plusieurs fois avec l’ambassadeur de la Porte, fraîchement nommé, Ali Effendi, afin de le convaincre que la paix sur terre est son seul objectif, pendant que Talleyrand se dit que l’heure a sonné d’aller mettre l’Égypte sous cloche.

Or Bonaparte est l’homme né pour accomplir pareil exploit, d’autant que les chefs du Directoire apprécieraient de ne plus l’avoir dans leurs pattes. Ali Effendi se doute bientôt qu’il se trame quelque chose. « Talleyrand le rassure et l’endort, écrit Guillou, lui indiquant que c’est une campagne contre l’Angleterre. L’ambassadeur lui fait confiance et le croit, pensant que la flotte doit aller en Sicile ». Mais Sélim III, moins dupe, prévient : « La Sublime Porte ne permettrait jamais que les armées françaises eussent un passage libre dans ses États, pour aller attaquer les intérêts commerciaux des Anglais ; que quand bien même cet objet serait le seul et l’unique motif de l’expédition des Français en Égypte, l’entreprise ne laisserait que d’être toujours envisagée comme une déclaration de guerre » ! Il en faut plus pour faire reculer Bonaparte. Le 2 juillet 1798, les Français entrent dans Alexandrie. Sélim III déclare la guerre, sainte bien sûr, à la France le 9 septembre. Moins d’un an plus tard, ayant démoli 18 000 Turcs à Aboukir, Bonaparte écrit au grand vizir qu’il agit dans l’intérêt de la Sublime Porte pour la protéger de tous les pachas et autres beys fourbes et corrompus qui la trahissent du soir au matin. Peu après, il laisse le commandement de l’armée d’Orient à Kléber et quitte l’Égypte. Le coup d’État des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) fera de lui un Premier consul qui va montrer aux puissances européennes ce qu’il sait faire.

Selim III. 28e sultan ottoman ( 1761-1808)

À Paris, Ali Effendi est en résidence surveillée. À Constantinople, le chargé d’affaires français Pierre Ruffin a été arrêté dès la déclaration de guerre, et enfermé dans une prison d’État, le Château des sept — tours. L’ambassadeur, mort d’une mauvaise fièvre en décembre 1797, n’avait pas encore été remplacé. Ruffin restera trois ans en prison, jusqu’à la capitulation de Menou, nullité qui a remplacé Kléber après son assassinat. Talleyrand et Ali Effendi mettent au point un traité préliminaire de paix le 9 septembre 1801, où bien évidemment la Sublime Porte récupère l’Égypte.

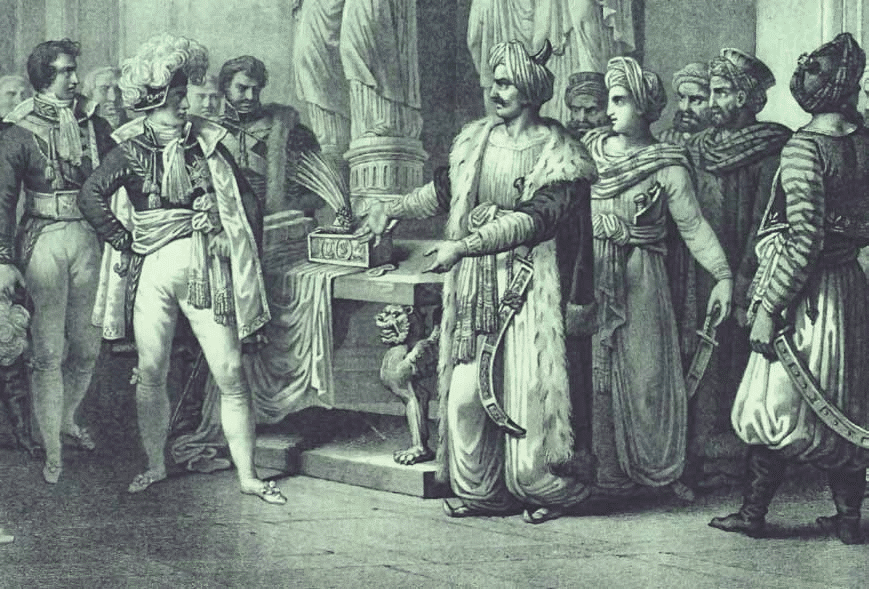

Bonaparte envoie le colonel Sébastiani à Constantinople pour superviser l’évacuation des Français, prendre la température ambiante de l’Empire ottoman et assurer Sélim III de l’amitié sans nuage qui règne entre leurs deux peuples. L’entretien entre le sultan et le colonel se déroule à merveille. Le premier remettra bientôt une lettre au second, adressée à Bonaparte, plutôt amicale, exprimant un désir de paix durable. De retour à Paris, Sébastiani rend compte de sa mission au Premier consul le 4 février 1802. Même si le traité du 9 octobre n’a pas encore été ratifié, les relations semblent au beau fixe. Ali Effendi cède sa place à un nouvel ambassadeur, Mehmed Said Galib Effendi qui arrive à Paris le 1er juin.

Bonaparte le reçoit avec un faste de circonstance. Le 25 juin, Talleyrand et l’ambassadeur signent un traité de paix définitif, ratifié par le sultan le 28 juillet. À son tour, Galib Effendi repart au pays, dépositaire d’une lettre à remettre à Sélim III, où le Premier consul souhaite à ce dernier une vie heureuse et une gloire éternelle. Peu après, un nouvel ambassadeur de France, le général Brune arrive lui aussi à Constantinople, alors que la peste bat son plein. Il est censé faire de la France la partenaire privilégiée de la Porte sur tous les plans. Le caractère énergique et jovial de Brune fera des merveilles. Celui-ci se met successivement dans la poche le grand vizir, le capitan pacha, puis le sultan à qui il offrira « une pipe en forme d’ananas dont les feuilles sont ornées d’émeraudes avec à la pointe de chacune d’elles un rubis », distribuant par ailleurs à son entourage force tabatières, montres, miroirs, lustres et tapis. Il veille d’abord à ce que les droits de douane n’augmentent pas. Il s’emploie également à rassurer le sultan, surtout lorsque la guerre entre la France et l’Angleterre menace de reprendre. Avec la mort, suspecte, du capitan pacha Hussein, meilleur soutien de Brune, la situation se tend un brin. Finalement, la Turquie ne se rallie pas à l’Angleterre. Pour le 14 juillet, Brune fait tirer un feu d’artifices, ce qui enchante les hauts dignitaires qu’il a invités. Mais les ambassadeurs anglais et russes le dénigrent à plein régime.

À Paris, un nouvel ambassadeur turc a pris ses fonctions, Halet Effendi, qui offre de la part du sultan de somptueux cadeaux à Bonaparte et sa femme. Le Premier consul et Sélim III échangent des courriers, chacun jurant à l’autre une amitié éternelle. Par la suite, face à la mauvaise volonté de la Porte qui tarde à reconnaître son titre d’empereur, Napoléon rappelle Brune à Paris. Il en a assez de ces tergiversations dues en grande partie à l’action de l’ambassadeur russe à Constantinople. Le 2 décembre 1805, le souverain français remet les pendules à l’heure à Austerlitz. Le 6 février 1806, Sélim III qualifie officiellement Napoléon de « padischah et imperador de France ». Ayant acquis la Dalmatie, l’empereur devient un cher voisin du sultan, fin prêt à le conseiller au mieux de leurs intérêts respectifs. L’ambassadeur turc, Halet Effendi, demande à rentrer au pays, dégoûté par la prostitution qui sévit au Palais- Royal et par le comportement des Français, « une bande de chiens ». Il n’en fait pas moins ses emplettes avant de partir, horloges, montres, lunettes, porcelaines, tissus et même bandages herniaires, pour offrir tout ça à ses amis. Arrivée du remplaçant, Muhib Effendi, le 20 mai 1806. Lors de la première audience, l’ambassadeur déballe sa boutique, séance résumée par Guillou : « Sélim offre à Napoléon une aigrette de diamants et une boîte garnie de diamants au chiffre du sultan. L’impératrice reçoit un collier de perles, des parfums et de magnifiques étoffes. L’empereur s’approche ensuite d’une fenêtre pour voir dans la cour des chevaux arabes avec de riches harnois… ». Bref, les petits cadeaux entretiennent l’amitié. En échange, Napoléon va lui refiler une berline et un quadrige. Mais très vite, Muhib Effendi souhaite lui aussi retrouver l’air du Bosphore. Côté français, le général Sébastiani est nommé ambassadeur à Constantinople, chargé d’une mission capitale, proposer à Sélim III une alliance contre la Russie et l’Angleterre.

Horace Sebastiani ( 1772-1851)

Profitant d’un déjeuner en tête à tête avec le sultan, il lui transmet ce chaleureux message de Napoléon : « Je suis l’ami des amis du sultan Sélim III et je serai l’ennemi de ses ennemis ». Son interlocuteur se dit très touché et tout semble aller parfaitement dans le meilleur des mondes. Arguant du fait que la Russie refuse de faire la paix avec la France, Sébastiani incite le sultan à chasser du Bosphore les navires russes. Ce dernier s’exécute en signe d’amitié pour « Napoléon le- Grand ». Mais la Russie et l’Angleterre le menacent aussitôt d’une guerre à outrance. Le détroit des Dardanelles redevient accessible aux navires russes, ce qui n’empêche pas une armée du tsar de se diriger vers les frontières danubiennes de l’Empire ottoman. En octobre 1806, Napoléon enchaîne les victoires, Iéna, Auerstedt, etc. Le 11 novembre, il écrit au sultan pour l’encourager à résister : « Reprenez confiance. Les destins ont promis la durée de votre empire ; j’ai pour mission de le sauver, et je mets en commun avec vous mes victoires ». Le 28, Sélim III lui répond qu’il est prêt à envisager une union éternelle avec la France.

Fin décembre, Napoléon affronte les Russes et leur inflige plusieurs revers.

Le 24, Sélim III déclare la guerre à la Russie. En janvier 1807, l’armée française s’approche de la Vistule. Inquiets, les Russes rappellent l’armée qui menaçait les frontières ottomanes.

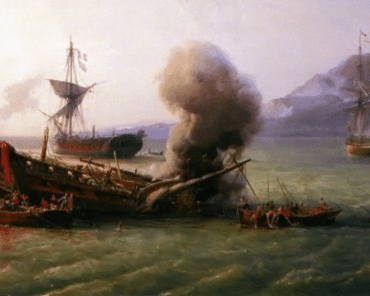

Sélim III reste sourd aux menaces anglaises. Sébastiani s’efforce d’assurer la défense des Dardanelles et de Constantinople. Le 19 février, six navires anglais franchissent le détroit et brûlent treize navires turcs à l’amarre sur la rive nord, avec d’autant plus de facilité qu’ils sont déserts, leurs équipages étant partis fêter à terre la fin du ramadan. Apprenant cela, le sultan fait immédiatement décapiter son ministre des finances, en charge de la défense du détroit, histoire de motiver ses collègues. L’escadre anglaise finit par rebrousser chemin, piteusement, et s’en va jeter l’ancre devant l’île de Ténédos. Hélas pour elle, sept navires turcs surgissent, la bombarde et l’oblige à prendre la fuite. Cette victoire navale est saluée comme il se doit. Sélim III offre à la France un palais, ancienne propriété d’un prince qu’il a fait décapiter. Nullement en reste, Napoléon lui expédie six vaisseaux de ligne, puis 500 artilleurs et les canons qui vont avec. Il rêve d’une alliance entre la Perse et la Porte, l’une opérant dans le Caucase et sur la Caspienne, l’autre sur le Danube.

Là-dessus, coup de théâtre. Le 31 mai, Sélim III est déposé par des mutins managés par les ulémas et le grand mufti de Constantinople. Son cousin Mustapha IV, qui prend sa place, est plutôt rétrograde. Il « n’a pas les lumières de son prédécesseur », s’inquiète Sébastiani. Celui-ci réussit toutefois à le convaincre de rester dans l’alliance avec la France. Au même moment, Napoléon écrase les Russes à Friedland. La paix de Tilsit, signée en juillet 1807, rapproche l’empereur du tsar, au détriment de l’Empire ottoman. À Constantinople, Sébastiani tente de rassurer ses interlocuteurs, quoique peu convaincu lui-même. Yannick Guillou, qui démêle brillamment et en permanence les arcanes de contextes fluctuants, changements de cap, retournements de situations, etc., nous raconte la suite de cette épopée avec une aisance surnaturelle. Mustapha IV a renvoyé à Napoléon ses 500 canonniers.

Guillaume Brune (1763-1815). Musée de l’Armée. Paris.

Il lui demande néanmoins sa médiation pour conclure un traité de paix avec la Russie. Mais les troupes russes refusent apparemment d’évacuer la Moldavie et la Valachie, ce qui a le don d’irriter les Turcs, d’autant qu’ils soupçonnent Napoléon de bénir ce petit jeu, d’où une violente campagne anti-française à Constantinople. Sébastiani tente de calmer les esprits. Il n’est pas au mieux de sa forme, ayant attrapé le scorbut. Le 22 janvier 1808, à Paris, aux Tuileries, Napoléon confie à Metternich : « il n’est pas encore question du partage de la Turquie, mais dès qu’il le sera, vous y serez non seulement admis, mais même appelé » ! Peu après, il révèle au prince Guillaume de Prusse que « selon les circonstances, il regardera les Turcs comme ses amis ou ses ennemis ».

Alexandre 1er souhaiterait vivement mettre la main sur la Bulgarie, les provinces danubiennes, Constantinople et les Dardanelles, pas moins. Pour Napoléon, le tsar peut prendre ce qu’il veut, sauf les Dardanelles, commerce oblige. Épuisé, Sébastiani quitte définitivement Constantinople le 27 avril. Il est de retour à Paris à la mi-juin. Napoléon, lui, est à Bayonne, empêtré dans sa campagne d’Espagne. Un mois plus tard, Mustapha IV fait exécuter Sélim III. Partisan et ami de ce dernier, le pacha de Rustchuck capture Mustapha IV, l’emprisonne et fait proclamer sultan son demi frère, Mahmud II. Le nouveau chargé d’affaires français, La Tour- Maubourg, s’entend confirmer l’alliance éternelle entre la France et la Porte. Mahmud II sait se faire respecter, notamment par les janissaires. Il ne faut pas trop le contrarier, sous peine d’avoir la tête tranchée. Sa méfiance envers les Européens n’a rien d’injustifié. Un article secret de la convention d’Erfurt, conclue le 12 octobre, prévoit

l’annexion de la Moldavie et la Valachie par les Russes…

Le 15 novembre, à Constantinople, les janissaires se soulèvent. Mahmud II fait étrangler Mustapha IV, puis donne des gages de réforme aux mutins pour les bercer. Ce problème étant provisoirement réglé, il ne croit plus aux belles paroles de Napoléon et se rapproche de l’Angleterre avec laquelle il signe un traité de paix le 5 janvier 1809. « C’est pour la France une brèche importante dans son blocus continental, l’arme de guerre de Napoléon contre l’Angleterre », commente l’historien. La Tour- Maubourg apprend qu’un article secret prévoit « que dans le cas d’une déclaration de guerre de la France à la Porte, l’Angleterre s’engage à fournir aux Turcs des munitions de guerre de toute espèce et à les transporter là où la Porte le voudra ». Au printemps, les hostilités reprennent entre Russes et Turcs dans la région du Danube. La France, elle, se prépare à affronter la cinquième coalition. Les batailles d’Esling en mai et de Wagram en juillet calmeront les ardeurs autrichiennes. De leur côté, les Russes franchissent le Danube et corrigent l’armée du grand vizir. Mahmud II donne des signes de bonne volonté à Napoléon en interdisant aux navires anglais d’entrer dans les Dardanelles, espérant ainsi que la France intercédera en sa faveur auprès d’Alexandre 1er. Mais celui-ci refuse catégoriquement de renoncer à ses prétentions sur la rive gauche du Danube.

Malgré de sévères revers militaires en 1810, Mahmud II ne baisse pas les bras, priant Dieu pour que l’alliance franco-russe prenne fin, ce qui ne saurait tarder.

Le général Sebastini dirigeant les travaux de défense de Constantinople en 1807. Gravure de Dupré en 1806.

La tête de Selim jetée aux pieds de Mustafa-Bayractar. Gravure de Pontenier et de Philippoteaux, 1866.

À Paris, l’ambassadeur Muhib Effendi ne reçoit plus son traitement depuis des lustres. Il doit rentrer à Constantinople, mais, criblé de dettes, il signe toute sorte de reconnaissances avant de partir le 28 août 1811. Le prochain ambassadeur turc à Paris n’entrera en fonction qu’en 1834 ! En janvier 1812, Napoléon écrit à Mahmud II pour l’assurer de son amitié, plus que jamais éternelle. En mars, un projet de traité d’alliance prend la route de Constantinople. Mais pour le sultan, Napoléon a trop tardé à attaquer les Russes. Il finit par accepter le traité de paix, dit de Bucarest, que lui propose Alexandre 1er, ce dernier ayant renoncé à la Valachie et à une partie de la Moldavie, car il lui faut rapatrier dare-dare ses troupes danubiennes vu l’imminence de la guerre contre la France. La Porte, dont l’armée est à bout de souffle, souhaite rester neutre dans ce conflit.

Andréossy, le nouvel ambassadeur, arrive à Constantinople le 25 juillet 1812, un mois après que la Grande Armée ait franchi le Niémen. Il aura beau déployer des trésors d’éloquence, rien n’y fera, le sultan reste en dehors du coup. Malgré l’échec de sa campagne, Napoléon va tenter de recoller les morceaux avec Mahmud II, à qui il enverra moult cadeaux, notamment une « pendule- régulateur de Bréguet montée sur quatre colonnes d’or ciselées, sertie de rubis et d’émeraudes, surmontée d’un croissant pour recevoir une montre », remise personnellement par Andréossy lors de la première audience que lui accorde Mahmud II le 13 mars 1813. En retour, ce dernier adresse des vœux de prospérité à Napoléon, qui en ce printemps 1813 semblent porter leurs fruits puisque l’armée française met à genoux Russes et Prussiens au point que ceux-ci demandent un armistice le 4 juin. Mais les Turcs n’en tiennent pas compte, et la bataille de Leipzig ne leur donnera pas vraiment tort, de même que la première abdication… Pendant les Cent- Jours, Napoléon tentera de renouer avec la Porte. À Constantinople, Ruffin se ralliera à l’empereur, mais échouera à faire reconnaître à Mahmud II le changement de régime. « La Porte s’interroge, nous dit Guillou, elle attend de voir comment les évènements vont évoluer ». Waterloo éclaircit le débat.

Les jeux sont faits. À Constantinople, le personnel de l’ambassade de France sera épuré comme il se doit. De son côté, sur l’île de Sainte-Hélène, Napoléon dira et redira que « l’Orient n’attend qu’un homme ». S’agissant de « Napoléon et l’Empire ottoman », n’attendez pas. Ruez- vous sur ce livre

Napoléon et l’empire ottoman

De Yannick Guillou. Préface de Thierry Choffat

EDHISTO, janvier 2021 429 pages, 41 illustrations et cartes, glossaires, sources. 21 €.

58 rue de la République 88 210 SENONES (Vosges) Tel : 03.72.58.01.14 www.edhisto.eu