«Cette bataille de Friedland est digne d’être mise à côté de celles de Marengo, d’Austerlitz et d’Iéna.» (79e bulletin de la Grande Armée)

Après avoir vaincu la Prusse en 1806, la Grande Armée, commandée par Napoléon Ier, entre en Pologne pour y affronter l’armée russe qui aspire à prendre la revanche de sa défaite à Austerlitz en 1805. En février 1807, les deux adversaires se mesurent dans la sanglante bataille d’Eylau où chacun s’attribue la victoire. S’ensuit une longue accalmie pendant laquelle les opérations d’envergure sont suspendues, sans compter le siège de Dantzig. Les Russes rompent les premiers cette trêve improvisée en reprenant l’offensive début juin 1807.

Article publié dans Histoire Magazine N°9

L’offensive russe

Le général Bennigsen, commandant en chef russe, dirige sa première attaque contre le corps d’armée isolé du maréchal Ney. Celui-ci se replie en combattant, de manière à laisser à Napoléon, qui est alors déjà prêt à entrer en campagne, le temps d’organiser la riposte. Se rendant compte de leur échec, les Russes se retirent sur Heilsberg. Ayant assuré ses arrières et empêché le corps prussien du général L’Estocq de courir au secours de ses alliés russes, Napoléon se lance à leur poursuite avec le gros de ses forces. Le 10 juin, les maréchaux Lannes, Soult et Murat livrent la bataille d’Heilsberg, où ils se heurtent à une résistance acharnée de l’ennemi et ne parviennent pas à l’entamer. Malgré leur succès, les Russes quittent leurs retranchements et battent en retraite, afin de se rapprocher des renforts et de sécuriser leurs communications avec la Russie. Ce mouvement rétrograde ouvre à Napoléon la route de Königsberg.

Levin August Gottlieb Theophil (Leonty Leontievitch), comte von Bennigsen (1745-1826) par George Dawe.

À cette époque, Bennigsen, découragé par le fiasco de son offensive, essaie de persuader l’empereur Alexandre Ier d’entrer en pourparlers avec Napoléon, par l’entremise du grandduc Constantin. Ce dernier partage cette opinion, déclarant à Alexandre : « Sire, si vous ne voulez pas faire la paix avec la France, eh bien ! donnez à chacun de vos soldats un pistolet chargé et ordonnez-leur de se tirer une balle en plein front. Vous obtiendrez ainsi le même résultat que vous donnerait une nouvelle et dernière bataille, qui ouvrirait immanquablement toute grande la porte de votre empire aux troupes françaises éprouvées dans les combats et toujours victorieuses. » Mais l’empereur de Russie ne veut rien entendre et renvoie son frère à l’armée, désirant continuer cette guerre devenue impopulaire. Aussi bien les officiers que les soldats murmurent qu’ils ne veulent plus combattre au nom de « l’amitié personnelle de notre empereur pour le roi de Prusse ». Or, il est notoire qu’une armée qui n’a pas le moral est à demi vaincue…

L’erreur monumentale de Bennigsen

Le 13 juin, à 11 heures 30, Napoléon écrit à Soult : « Jusqu’à cette heure, les mouvements de l’ennemi sont absolument indécis ; des indices feraient croire qu’ils veulent se réunir sur Domnau. » Alors que Murat et Soult marchent sur Königsberg, à la gauche française, l’Empereur envoie un gros détachement sous les ordres de Lannes en direction de Domnau, à sa droite, avec comme objectif, selon Thiers, « d’envoyer des parties jusqu’à Friedland, pour savoir ce que faisait l’ennemi, pour s’assurer s’il quittait l’Alle, ou ne la quittait pas, s’il allait ou n’allait pas au secours de Königsberg ». Lui-même concentre autour de Preussisch-Eylau, son ancien champ de bataille, le reste de la Grande Armée : les corps d’armée de Ney, Mortier et Victor, ainsi que la Garde impériale. Le corps de Davout est destiné à lier l’aile gauche avec le gros des forces et à déborder le flanc droit de l’armée russe si celle-ci se décide à livrer bataille à Domnau.

La bataille de Friedland. Aquatinte de Johann Lorenz Rugendas (fragment).

Le soir du 13 juin, l’avant-garde française entre à Friedland et tente de détruire le pont sur la rivière Alle.

Après un combat acharné contre la cavalerie russe, les cavaliers français et saxons lâchent pied et se replient sur Domnau.

Bennigsen arrive à Friedland à 20 heures. Des hussards prisonniers lui déclarent que « le seul corps d’Oudinot » se trouve à Posthenen, à 3 kilomètres à l’ouest de Friedland. Par conséquent, le commandant en chef russe décide de battre ce détachement isolé ; pour cela, il ordonne de traverser l’Alle à Friedland à deux divisions du général Dokhtourov, à l’avant-garde du prince Bagration et à la cavalerie de Golitsyne, en tout 25 000 hommes. Trois ponts de bateaux sont établis près du pont en bois à Friedland. Pendant la nuit se déroule le passage des troupes russes sur la rive occidentale (gauche) de l’Alle. Plus de 10 000 hommes s’y trouvent déjà à l’aube dans une position très désavantageuse, serrés dans une boucle de la rivière en avant de Friedland. Un profond ravin, au fond duquel coule le ruisseau du Moulin (Mühlen-Fluss), les divise en deux portions. D’autres régiments attendent leur tour sur la rive opposée. Plus tard, Bennigsen essaiera de justifier cet enfermement de son armée dans un piège mortel, affirmant n’avoir jamais eu le dessein de livrer bataille et avoir voulu seulement « repousser ce corps ennemi, afin que l’armée pût prendre à Friedland un jour de repos » !

Tenir coûte que coûte

Alors que la division de grenadiers du général Oudinot, le 9e hussards et la cavalerie saxonne se concentrent à Posthenen, Lannes y arrive le 14 juin à 1 heure du matin. Se rendant compte de la présence de toute l’armée russe devant lui, le maréchal décide de prendre une attitude défensive en attendant l’arrivée du gros de la Grande Armée avec Napoléon. À 3 heures du matin, il est rejoint par la division de dragons de Grouchy ; en l’absence de Murat, ce général commandera toute la cavalerie pendant la bataille. Lannes dispose ses troupes derrière le ravin de Posthenen, en arrière d’un plateau d’où il est possible de canonner la plaine de Friedland. Son artillerie s’y établit sous la protection de quelques bataillons de grenadiers. Une portion du bois de Sortlack est occupée par les voltigeurs de la brigade Ruffin, dispersés en tirailleurs, qui doivent contenir les Russes aussi longtemps que possible. Les dragons de Grouchy sont dirigés sur le flanc gauche, vers Heinrichsdorf, où se concentre la cavalerie russe ; pour l’heure leur mission consiste, tout en barrant à Bennigsen la route de Königsberg, à empêcher l’ennemi de déboucher sur les arrières de la position de Lannes en coupant la communication de son détachement avec Napoléon.

Vue du champ de bataille depuis le clocher de l’église de Friedland.

La petite ville de Friedland (aujourd’hui Pravdinsk en Russie, région de Kaliningrad) se trouve sur la rive gauche de l’Alle. Deux massifs boisés en sont distants de quelques kilomètres, le bois de Sortlack au sud et celui de Domerau au nord. La position russe s’étend sur 6 kilomètres ; quatre passerelles ont été jetées par-dessus le ruisseau du Moulin pour assurer le déplacement des troupes. Les soldats, en mouvement durant la nuit, n’ont pas eu le temps de se reposer. Une partie de l’artillerie russe s’établit le long du front de la position, mais la plupart des canons demeurent sur la rive opposée avec une division d’infanterie. Le soleil n’est pas encore levé lorsque la fusillade éclate aux avant-postes. Quoique le brouillard gêne la visibilité, le feu devient de plus en plus vif. Les régiments de la garde Izmaïlovski et Sémenovski sont accueillis par la mousqueterie des voltigeurs de Ruffin à l’orée du bois de Sortlack, mais les solides gaillards russes les chassent à la baïonnette, sous la pluie qui empêche l’utilisation des fusils.

Les premières échauffourées procurent aux Russes de nouveaux prisonniers, qui fournissent à Bennigsen des renseignements rassurants : si le corps de Lannes s’est joint à celui d’Oudinot, Napoléon avec le gros de l’armée se dirige vers Königsberg. Bennigsen décide donc de ne faire aucun changement dans sa position et « d’éviter tout engagement sérieux, mais de défendre jusqu’au coucher du soleil ma position devant la ville contre des forces qui ne me paraissaient nullement redoutables ; de repasser alors sur la rive droite de l’Alle et de continuer […] ma marche sur Wehlau ». Le passage des troupes est accéléré, de nouvelles unités entrant à Friedland par les ponts. Au total, environ 50 000 Russes seront engagés ce jour-là.

Le clocher de l’église de Friedland. Il servit d’observatoire aux officiers russes.

La bataille se déroule en même temps dans deux secteurs distincts, en raison des particularités du terrain. Au nord, plus de 10 000 chasseurs, hussards, cuirassiers, carabiniers, dragons, uhlans et cosaques s’affrontent autour de Heinrichsdorf — quinze charges successives d’après le rapport de Grouchy ! — où les Français veulent se maintenir coûte que coûte, tandis qu’au sud les combats font rage aux alentours du bois de Sortlack. Chez les Russes, la direction de la bataille prend rapidement une mauvaise tournure, car leur commandant en chef, malade et incapable de se tenir à cheval, ne peut donner ses ordres que sur la foi des renseignements apportés par les aides de camp, sans pouvoir observer lui-même ce qui se passe.

L’arrivée des renforts

Ayant été informé par Lannes, la veille au soir, du passage des régiments russes sur la rive occidentale de l’Alle, Napoléon met ses troupes en marche sur Friedland : le corps de Mortier d’abord, suivi de ceux de Ney et de Victor. Deux divisions de cavalerie galopent dans la même direction en soulevant des nuages de poussière. Au moment de partir de Preussisch-Eylau, Napoléon est rejoint par le capitaine Marbot, aide de camp de Lannes. L’Empereur jubile : c’est le jour anniversaire de sa victoire à Marengo (1800). Il déclare à Marbot : « Je vais battre les Russes comme je battis les Autrichiens ! » Les troupes françaises doublent le pas ; comme le raconte Girod de l’Ain du 9e léger (corps de Victor), « le nombre toujours croissant des blessés que nous rencontrions nous montrait assez que l’affaire était chaude ».

Plan de la bataille de Friedland. La situation du matin à 17 heures. Les Français sont en rouge, les Russes en vert.

Lannes commence à respirer à pleins poumons à 9 heures, lorsque la division Dupas du corps de Mortier apparaît et se poste entre Heinrichsdorf et Posthenen. Une heure plus tard arrivent la division d’infanterie Verdier, les dragons de Latour-Maubourg et de Lahoussaye. La division polonaise du général Dombrowski prend position derrière les batteries à Posthenen. Rassuré par la présence de ces renforts, Lannes entraîne les grenadiers d’Oudinot à l’attaque du bois de Sortlack, mettant habilement à profit les moindres accidents du terrain. Au nord, les cavaliers de Grouchy sont totalement épuisés, mais ils ont réussi à garder Heinrichsdorf, verrouillant la route de Königsberg ; jusqu’à la fin de la journée, ils subiront des pertes sous le feu des canons russes, sans pour autant abandonner le terrain conquis, et y fixeront plusieurs escadrons ennemis dont l’absence se fera vivement sentir au sud du champ de bataille.

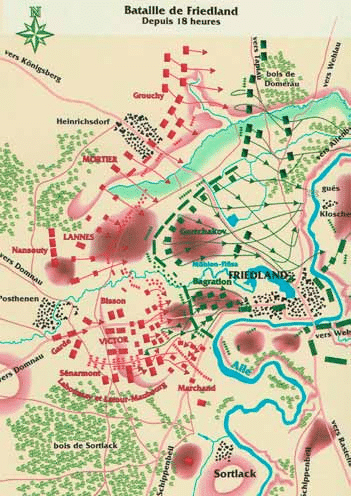

Plan de la bataille de Friedland. la situation après 18 heures. Carte extraite de l’ouvrage “Napoléon en Pologne” par Vladimir Chikanov et Natalia Griffon de Pleineville, Paris, Le Livre chez Vous, 2008. © Le Livre chez Vous / Éditions du Quoditien

Vers 9 heures, Bennigsen fait avancer toute son armée de mille pas. Les Russes occupent le bois de Sortlack. Alors qu’ils se reposent ou prient, une contre-attaque française les prend au dépourvu ; la première surprise passée, les hommes de Bennigsen se ressaisissent et repoussent la cavalerie de Lannes aventurée dans la plaine. À ce stade, quatre divisions russes et la plupart de la cavalerie se trouvent au nord du ruisseau entre le bois de Domerau et Heinrichsdorf, sous le commandement du prince Gortchakov ; au sud, il y a l’avant-garde de Bagration, postée en face du bois de Sortlack et appuyée par deux divisions d’infanterie. Une division se tient en réserve à l’entrée de Friedland.

À 10 heures, bien que toujours en infériorité numérique, Lannes passe à l’offensive au centre avec la division Dupas. Celle-ci refoule une colonne de fantassins russes entre Posthenen et Heinrichsdorf, lui infligeant des pertes sévères, mais en subissant autant ; …

Jean Lannes (1769-1809)

… le 15e de ligne est pratiquement anéanti (213 hommes tués et 912 blessés, dont le colonel Reynaud). Ensuite elle forme un « mur d’airain » sur cette position, résistant à toutes les attaques des troupes de Gortchakov jusqu’au soir. Mortier mentionne dans son rapport que l’artillerie de son 8e corps a « fait à l’ennemi un mal incalculable ».

Apprenant par les prisonniers que les Français disposent de forces fraîches, Bennigsen fait ramener ses troupes sur leur position initiale. Si le flanc droit et le centre exécutent cet ordre sans encombre, il n’en est pas de même du flanc gauche qui se laisse entraîner dans une vive échauffourée lors de l’évacuation du bois de Sortlack. L’objectif de Lannes se précise : les forces présentes des deux côtés s’équilibrant progressivement, le maréchal veut fixer l’ennemi sur le champ de bataille pour l’empêcher de battre en retraite avant l’arrivée de l’Empereur, qui terminerait ainsi la campagne d’un seul coup. Il envoie un officier à Napoléon pour lui annoncer que « c’est l’armée russe tout entière que nous avons sur les bras ».

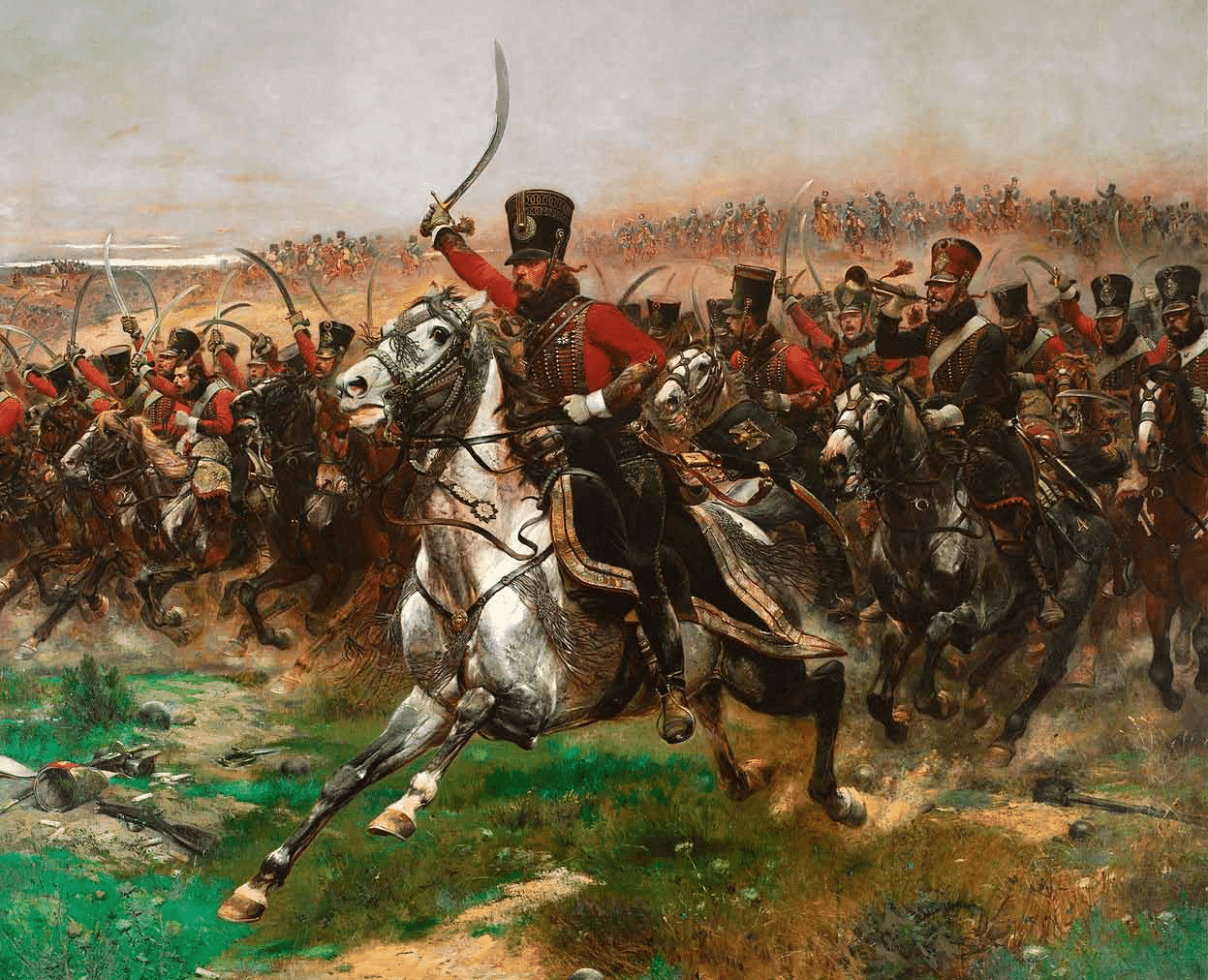

Le maréchal Ney à Friedland. Tableau d’A. Avérianov.

Le dénouement

Vers midi, les combats corps à corps laissent place à la canonnade ; les fantassins russes mettent leurs armes en faisceaux et se couchent. La chaleur est accablante. Mais ce repos est de courte durée, car le corps de Ney et la Garde impériale s’approchent de la plaine de Friedland. L’artillerie française s’active et porte la mort dans les lignes ennemies. Les Russes entendent tout d’un coup des cris de joie éclater dans les rangs français, ce qui ne peut signifier qu’une chose : Napoléon est arrivé. Bennigsen sort enfin de sa torpeur, mais il est trop tard, les Français ayant désormais la supériorité numérique et tenant l’initiative. Après avoir complimenté Oudinot, qui s’est présenté sans chapeau, ses vêtements criblés de balles, sur un cheval ruisselant de sang, Napoléon monte sur une estrade en bois et observe la position ennemie. Il ne croit pas ses yeux en constatant sa précarité : une ligne de bataille coupée en deux par un ravin rempli d’eau et adossée à une rivière. La journée est déjà avancée, mais l’Empereur ne veut pas laisser échapper une occasion en or, en déclarant : « On ne surprend pas deux fois l’ennemi en pareille faute. »

Le corps de Victor paraît vers 16 heures ; désormais, Napoléon dispose de 80 000 hommes, de quoi infliger une défaite cuisante à l’ennemi. Montrant à Ney les lignes russes couvrant l’espace compris entre l’Alle et le ruisseau, l’Empereur lui donne ses instructions : « Voilà le but ! Marchez sans regarder autour de vous ; pénétrez dans cette masse épaisse quoi qu’il puisse vous en coûter ; entrez dans Friedland, prenez les ponts, et ne vous inquiétez pas de ce qui pourra se passer à droite, à gauche ou sur vos derrières. L’armée et moi sommes là pour y veiller. » Ney part au galop ; impressionné par son attitude martiale, Napoléon dit à Mortier : « Cet homme est un lion ! »

Le nouveau plan est rapidement conçu : après que Ney, à droite (entre Posthenen et le bois de Sortlack), aura coupé aux Russes la voie de retraite, le reste de l’armée (Lannes au centre, Mortier à gauche, Victor et la Garde en réserve) les acculera à la rivière et les écrasera. Les divisions de cavalerie sont momentanément attachées aux corps d’armée, se tenant prêtes à exploiter la victoire.

La bataille de Friedland par Ernest Meissonier

À 17 heures, Bennigsen ordonne la retraite, mais Bagration et Gortchakov refusent d’obéir, estimant qu’il serait « plus facile de contenir l’ennemi supérieur jusqu’à la nuit que de rétrograder devant lui ». À cet instant, la batterie française de Posthenen donne le signal d’une attaque générale.

À 17 heures 30, le corps de Ney s’ébranle et débouche du bois, prenant sa direction sur le clocher de Friedland. Partout retentissent les cris : « Vive l’Empereur ! En avant ! »

L’artillerie de Bennigsen vomit sur les Français une pluie de mitraille. Alors que la division Marchand pousse les chasseurs russes vers la rivière et enlève le village de Sortlack, la division Bisson marche droit sur Friedland. Les cavaliers russes sabrent les fantassins à tour de bras, avant d’être contre-attaqués par les dragons de Latour-Maubourg. Le 69e de ligne perd une grosse partie de ses effectifs et son aigle ; les régiments de Bisson fondent à vue d’œil. L’offensive des soldats de Ney se ralentit, avant de se transformer en repli.

Pour remédier à cette situation critique, Napoléon envoie au combat la division Dupont du corps de Victor. Elle se fraie un chemin au milieu des fuyards que Ney s’efforce d’arrêter. C’est alors que le général Senarmont rassemble toute l’artillerie du corps de Victor (30 pièces formées en deux batteries, 6 en réserve) et les fait transporter à plusieurs centaines de pas en avant de l’infanterie ; s’arrêtant en face des Russes, les canons ouvrent un feu violent et font taire les batteries ennemies au-delà de l’Alle ; puis, se rapprochant encore davantage des positions russes, Senarmont fait commencer un feu roulant à portée de mitraille. Cette manœuvre extrêmement audacieuse, contraire aux règles, remporte un plein succès ; les pièces de Senarmont tirent jusqu’à trois coups par minute, ne laissant pas l’ennemi les aborder, et produisent des ravages terribles dans les rangs russes.

La garde russe entre au combat, dans l’espoir d’arrêter la progression des Français. La cavalerie de Grouchy contreattaque, permettant aux divisionnaires de Ney de rallier leurs troupes et de reprendre leur marche en avant. Plusieurs généraux russes sont mis hors de combat ; leurs hommes font preuve d’une grande bravoure, mais finissent par fléchir. Les soldats français, de petite taille par rapport aux géants des régiments Sémenovski et Pavlovski, pointent la poitrine de ces colosses avec leurs baïonnettes, incapables de viser plus haut ! La cavalerie russe, soutenue par quelques régiments d’infanterie, fait une dernière tentative héroïque, mais elle ne tient pas devant les foudres des batteries de Senarmont. Celles-ci tournent ensuite leur feu contre les troupes de Bagration en retraite ; elles ne sont alors plus séparées de l’ennemi que d’une soixantaine de mètres, chose absolument incroyable.

Disloqués, les régiments russes s’engouffrent dans les rues de Friedland. La ville est en flammes. Dupont et Ney y pénètrent avec leurs soldats surexcités, après quoi Dupont emmène sa division de l’autre côté du ruisseau pour barrer la route aux divisions de Gortchakov. Les ponts sur l’Alle ayant été incendiés par erreur, les Russes cherchent un gué pour traverser la rivière. La dernière attaque des Français se produit dans l’obscurité, alors que la cavalerie de Bennigsen se sacrifie pour sauver l’infanterie ; elle ne réussit qu’à gagner un peu de temps. La plupart des cavaliers s’échappent vers le nord, le long de l’Alle. Sur les bords de la rivière, le chaos est total. Beaucoup de Russes se noient alors qu’ils essaient de se sauver à la nage ; d’autres franchissent l’Alle par les gués, découverts fort à propos. La canonnade ne cesse qu’à 23 heures.

Aux félicitations de Napoléon, le fougueux Ney, surnommé « le brave des braves » après cette bataille, répond : « Sire, nous sommes Français, nous gagnerons toujours ! »

Les rues de Friedland sont jonchées de morts et de blessés qui implorent des secours. Les pertes russes sont difficiles à estimer : entre 10 000 et 25 000 hommes mis hors de combat, selon divers écrivains. Pour la Grande Armée, le total s’élève à environ 12 000 hommes, dont 11 % de tués, le plus grand tribut ayant été payé par les grenadiers d’Oudinot qui ont combattu pendant presque vingt heures et ont perdu les trois quarts de leurs effectifs.

Le 79e bulletin relate la déroute de l’armée de Bennigsen : « La nuit n’a point empêché de poursuivre l’ennemi ; on l’a suivi jusqu’à onze heures du soir. Partout, le lendemain, et à plusieurs lieues, nous avons trouvé des caissons, des canons et des voitures, perdus dans la rivière. » Les Russes en retraite se dirigent vers le nord-est, jusqu’à Tilsit ; les Français les poursuivent l’épée dans les reins. Comprenant que la partie est perdue, Alexandre Ier demande l’armistice ; Napoléon l’accorde volontiers. Le 25 juin, sur un radeau au milieu du Niémen, se déroule la rencontre historique entre les deux souverains, prélude de la signature du traité de Tilsit. Grâce à Alexandre de Russie, la Prusse tire son épingle du jeu et obtient du vainqueur des conditions plus clémentes que ses défaites ne lui laissaient espérer, source de regrets postérieurs pour Napoléon. Sa victoire de Friedland, brillante et incontestable, a permis ce dénouement heureux d’une guerre difficile contre un adversaire brave et coriace, que les soldats de la Grande Armée auront à affronter de nouveau en 1812 dans des conditions bien différentes de cet été lumineux de 1807.

DENIS DAVYDOV Tilsit EN1807 suivi de FUT-CE le froid qui anéantit l’armée française en 1812 ?

Traduit et présenté par Natalia Griffon de Pleineville – L’Esprit du Temps, 2020, 109 p. 15 €