Par Christian Dutot, historien.

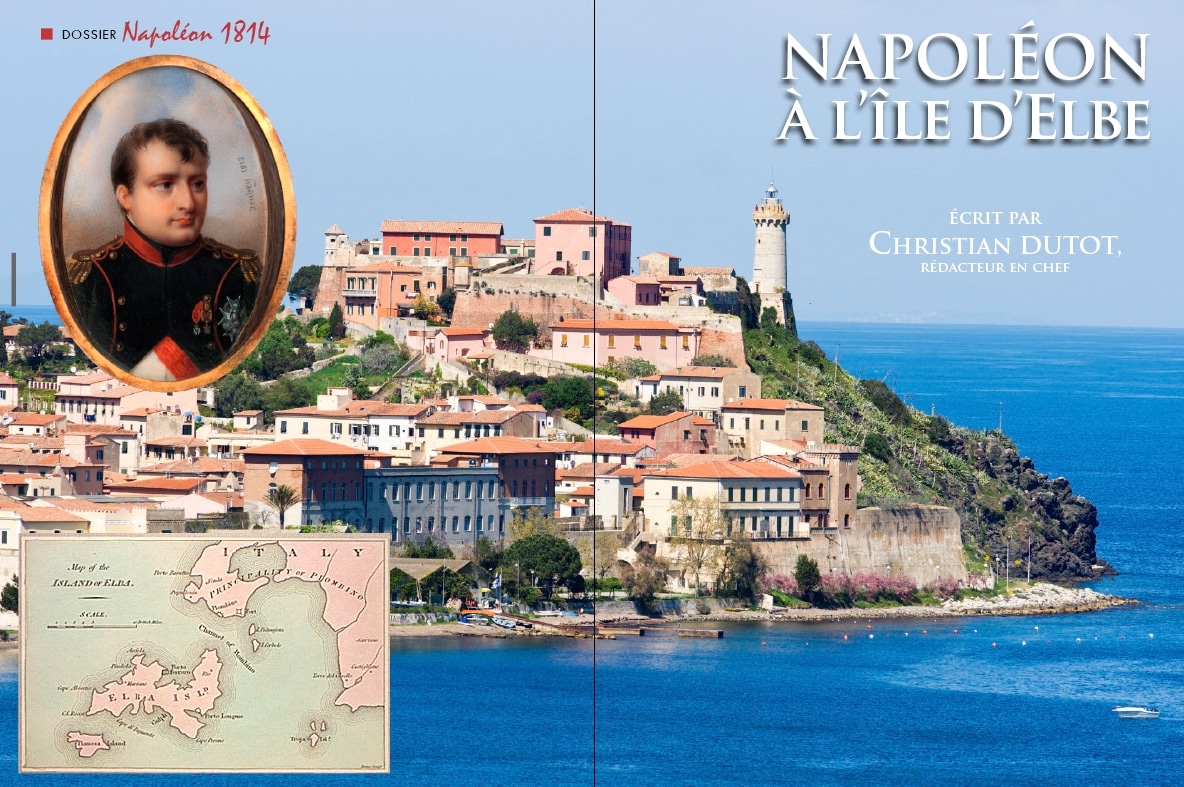

L’île d’Elbe : un nouveau royaume pour Napoléon !

En quittant Fontainebleau, Napoléon avait eu la bonne idée d’emporter avec lui quelques dizaines d’ouvrages, tirés des bibliothèques du château. La plupart étaient des livres de géographie et des récits de grands voyageurs. Ainsi, durant la traversée, il eut certainement le temps d’approfondir ses connaissances sur son nouveau royaume. Que pouvait-il apprendre de sa destination finale dans cette littérature ? Assurément que l’île n’était pas aussi petite, ni aussi dépourvue de ressources, qu’on voulut bien le dire par la suite. Avec ses 224 km², l’île d’Elbe est la plus grande île de l’archipel toscan. Elle se trouve à la limite des mers Tyrrhénienne et Ligure. Les côtes de la péninsule italienne ne sont guère éloignées de plus d’une dizaine de kilomètres. Dans sa plus grande longueur, elle mesure 28 km contre 19 km de large. Les géographes de l’époque mettaient en avant ses gisements de fer et ses quelques mines d’argent et d’or, certes abandonnées. Dans l’Antiquité, on y avait exploité des carrières de marbre. Les livres vantaient encore les activités liées à la pêche et à la viticulture. Pour le reste, l’île abritait une population d’environ 12 000 habitants, plutôt modeste, dont on ne pouvait espérer tirer de solides revenus fiscaux. Afin de subvenir aux besoins des Elbois, en nourriture et en bois de chauffage, il fallait importer. Le pain était donc cher, et, en période de forte chaleur, l’eau douce pouvait manquer…

L’île était passée entre différentes mains au fil des siècles. En 1738, elle avait été rattachée au grand-duché de Toscane, avant de subir la domination anglaise (1796), puis l’occupation française (1799). Réunie officiellement à la France, en 1802, l’île profita des bienfaits de la politique d’intégration menée par la métropole (Code civil, hôpitaux, écoles, Code du commerce, routes…). Fortifiée, l’île possédait de solides ouvrages défensifs qui rendaient difficile toute tentative d’invasion. Il faut dire que la nature elle-même, ici la mer, là des falaises ou des collines, offrait de sérieux avantages aux garnisons qui veillaient sur la principauté. On peut d’ailleurs supposer que ces atouts furent pris en compte par le tsar lorsqu’il proposa l’île d’Elbe à Napoléon. L’empereur déchu, qui craignait beaucoup pour sa propre sécurité, ne pouvait manquer d’être sensible aux arguments défensifs de la retraite qu’on lui proposait. Portoferraio, notamment, ville d’environ 3 000 habitants, avait la réputation d’être l’une des places les mieux défendues d’Europe.

Napoléon, bien accueilli, fait le tour du propriétaire !

Durant la traversée, Napoléon se montra inquiet de l’accueil que les Elbois pourraient lui réserver, d’autant que la population ne semblait guère l’attendre ! Il faut dire que, quelques jours auparavant, certains n’avaient pas hésité à brûler l’effigie de « l’ogre corse ». Quant aux troupes françaises qui stationnaient sur place, elles restaient stupéfaites de la brutalité et du cours des récents événements. Certains ne se laissèrent convaincre de la venue de Napoléon qu’à son débarquement sur l’île ! Comment auraient-ils pu concevoir que celui qui avait bouleversé le sort de l’Europe entière viendrait trouver pour ultime refuge leur modeste séjour elbois. C’est pourtant bien cet homme, à l’extraordinaire destin, qui se présenta à eux, au matin du 3 mai 1814, à bord de l’Undaunted. Après l’envoi d’une délégation à terre, le navire anglais fut autorisé à pénétrer en rade de Portoferraio. Le charisme de l’empereur et son habileté à communiquer jouèrent immédiatement en sa faveur. Emues, les autorités locales firent ce qu’on attendait d’elles. Dès le lendemain, on hissa sur les forts de Portoferraio le drapeau que Napoléon avait préparé pour son nouveau royaume et l’on fit placarder sur les murs de la ville une proclamation destinée au peuple. L’empereur fut mis au courant de l’enthousiasme que suscitait l’événement dans le cœur des Elbois. L’affaire prenait bonne tournure.

Acclamé par les marins anglais de l’Undaunted, – quelle ironie -, Napoléon gagna officiellement la terre ferme le 4 mai, en début d’après-midi. Le matin, voulant sonder en toute discrétion les sentiments des habitants à son endroit, l’empereur s’était permis, incognito, sous couvert d’un déguisement, une petite promenade sur les côtes ! Vers 14 heures, on fit donner les canons de la frégate auxquels répondirent ceux des forts de l’île. Les cloches des églises sonnèrent à toutes volées. Pour accueillir l’empereur, la foule s’était massée sur son passage. Napoléon manifesta de la joie, appréciant la chaleur de l’accueil qu’on lui réservait. Il est vrai que, depuis les sombres journées d’avril, vécues en son château de Fontainebleau, les occasions de se réjouir manquaient cruellement. Après avoir traversé la place d’armes de Portoferraio, l’empereur se rendit à l’église, le temps d’une modeste cérémonie. A l’hôtel de ville, on lui présenta les notables locaux et les officiers de la garnison, puis, l’empereur réclama une monture pour inspecter les environs. La découverte de son nouveau royaume l’occupa cinq jours durant. Conscient de la déchéance dans laquelle son abdication l’avait plongé, il estima finalement l’île bien petite, et, non sans tristesse, préféra en plaisanter : « notre île d’Elbe est une bien petite bicoque » résuma-t-il à André Pons de l’Hérault, un influent administrateur des mines elboises.

Un royaume aux airs d’Empire !

Napoléon voulut organiser l’île comme il avait organisé son empire. On s’en moqua d’ailleurs à Paris. A chaque administration elboise, son rôle, et des finances bien tenues et distinctes. Rien ne fut oublié. Il réglementa ses domaines, l’armée et l’hôpital, la Garde, la marine, sa Maison, l’approvisionnement… Napoléon restait égal à lui-même. Il s’occupait de tout ! Dès le mois de juin, il s’intéressa de près au développement du réseau routier qui en avait bien besoin. Napoléon manqua néanmoins de personnes de confiance pour servir ses ambitions. Il fallut parfois faire appel à des individus moins capables. Les plus hautes missions, il les confia à de fidèles compagnons. Le maréchal Bertrand, grand maréchal du palais, se chargea des affaires civiles de la Maison de l’empereur. Drouot s’occupa de la Guerre, Cambronne de Portoferraio et Peyrusse du Trésor. Continuellement obsédé par sa sécurité, Napoléon montra un soin particulier à rénover les fortifications et reprocha à Cambronne sa lenteur à ramener la Vieille Garde sur l’île. On imagine facilement le soulagement de l’empereur à la voir débarquer, le 26 mai. Et il y avait, en effet, de quoi être satisfait. Cambronne ramena avec lui 700 hommes au lieu des 400 autorisés par les Alliés ! Au prix d’un jeu d’écriture, dont personne ne se rendit compte au moment de l’abdication, Napoléon était parvenu à maquiller les listes d’engagement en sa faveur. Bientôt, d’autres soldats vinrent spontanément grossir les troupes, ce qui n’alla pas sans peser sur des finances déjà fragiles. Avec ces nouvelles recrues, on fit un bataillon corse.

Napoléon se cherche une résidence

L’hôtel de ville de Portoferraio était une bâtisse du XVIe siècle peu commode. Napoléon ne pouvait demeurer très longtemps dans ce cadre indigne de son rang. Très vite, l’empereur repéra un site qui lui plût. Quelques bâtisses encombraient un plateau situé entre les forteresses de Falcone et de Stella, au lieu-dit « Les Moulins ». Qu’importe, on les ferait aménager ! L’endroit, surélevé, était facilement défendable et offrait une belle vue. Un pavillon, qui servait autrefois de logis au jardinier du gouverneur de l’île, – il avait été construit en 1724 -, serait agrandi et viendrait relier deux constructions attenantes, présentement occupées par des officiers du génie et de l’artillerie. Impatient de voir les travaux avancer, l’empereur vint planter sa tente dans les jardins de son futur palais, dès la fin du mois de mai ! On résolut encore de transformer la prison pour en faire des écuries. L’ensemble fut remarquablement aménagé, en dépit des dimensions modestes du logis. Le rez-de-chaussée du corps central abritait les appartements de Napoléon, soit une dizaine de pièces, tout de même. On réserva le premier étage à l’impératrice et au roi de Rome qui… ne vinrent jamais ! Terminé, le palais des Mulini, – c’est ainsi qu’on baptisa la construction-, couvrait une superficie de plus de 500 m² habitables. Meubler l’ensemble se révéla compliqué. On mit à contribution Elisa, sœur de l’empereur, devenue princesse de Piombino, dont le palais italien fut « allégé » de son mobilier. Les Anglais, décidément très charitables, acceptèrent d’acheminer les précieuses marchandises jusqu’au nouveau logis de l’empereur ! On se rendit vite compte que cela ne suffisait pas. La « chance » vint sourire ! Un navire chargé de meubles fit naufrage. Sans trop de scrupules, on fit main basse sur la cargaison qui appartenait au prince de Borghèse, – le mari de Pauline -, son beau-frère. Un brin cynique, Napoléon observa que cela ne sortait pas de la famille ! Il expédia néanmoins au prince une estimation détaillée des biens « empruntés » ! Moyennant ces quelques petits arrangements, l’empereur put tenir son rang en son nouveau palais. Le 3 juillet, il acheta également une maison de campagne, à San Martino, et régla le montant demandé avec des diamants que Pauline lui avait offert. Napoléon fit aussi aménager, à son intention, des appartements dans la forteresse de Portoferraio et un petit presbytère, à Marciana, dans l’ouest de l’île.

Des finances… fragiles !

Sous l’égide de Napoléon, l’île se transforma rapidement : exploitation des mines de fer, assèchement de marais, développement des salines et de la pêche aux anchois, densification du réseau routier, pavage des rues, nettoyage des casernes, mesures pour lutter contre l’insalubrité des villes, etc… Jamais sans doute l’île d’Elbe n’avait connu un développement aussi rapide. L’énergie interventionniste de Napoléon en étonna beaucoup parmi ceux qui ne le connaissaient pas. Toutefois, les aménagements et les projets initiés par l’empereur nécessitaient des finances solides. Or, l’argent manquait cruellement. En quittant Fontainebleau, Napoléon avait emporté 4 millions de francs. La somme ne pouvait suffire. De même, les revenus tirés de l’exploitation de l’île, environ 600 000 francs entre mai 1814 et juin 1815, étaient trop faibles pour satisfaire aux ambitions de l’empereur. L’impôt, de surcroît, rentrait mal.

Il fallut se montrer économe, d’autant que le gouvernement français semblait peu disposé à verser les fonds prévus en marge du traité de Fontainebleau. Napoléon s’en plaignait d’ailleurs régulièrement. Cela constituait une source d’inquiétude pour les diplomates européens qui siégeaient à Vienne en vue de préparer une paix continentale que l’on espérait durable. Les Alliés redoutaient plus que tout de voir Napoléon quitter l’île d’Elbe, si on persistait à ne pas lui accorder les sommes promises. Vu de France, le gouvernement tenait un raisonnement inverse, redoutant de voir l’empereur se lancer, grâce à ces fonds, dans une improbable aventure politique et militaire sur le continent. Comme les dépenses s’accumulaient, Napoléon décida d’économiser, – c’était dans son caractère -, non sur le budget de l’armée ou de sa Maison, essentiels à ses yeux, mais sur les frais de fonctionnement de l’administration civile. Le déficit persistant, la cagnotte étant entamée, il fallut, en 1815, se résoudre à de nouvelles mesures. Cette fois, l’armée ne pouvait être épargnée. Napoléon décida qu’on accorderait son congé à tous ceux qui le demanderaient. On rogna sur les indemnités de logement des officiers, les frais d’habillement… Bien des soldats, gagnés par la nostalgie du pays qu’on avait laissé derrière soi, durent en concevoir une certaine aigreur.

Un sentiment de solitude

L’empereur avait d’autres raisons de se plaindre. En dépit des activités qui l’occupaient, et du change qu’il voulait donner à son entourage, Napoléon avait pleinement conscience de la déchéance où l’avaient plongé l’abdication et l’exil. S’il avait pu trouver une certaine quiétude dans le quotidien de sa nouvelle existence, l’empereur montrait parfois des signes d’abattement et de profond découragement. La solitude dans laquelle il vivait n’arrangeait pas les choses. Les préparatifs qu’il mit en œuvre pour accueillir l’impératrice et son fils ne furent d’aucune utilité. Dès le 12 avril 1814, Marie-Louise avait pris la route de l’Autriche, pour y rejoindre son père, l’empereur François Ier. Elle ne pourra plus désormais rejoindre Napoléon. Des semaines durant, l’empereur dut se contenter, au quotidien, de la compagnie de Drouot et du grand maréchal Bertrand. On imagine alors la joie qu’il éprouva lorsque « Madame Mère » débarqua à Portoferraio, le 2 août, pour aussitôt s’installer dans une maison proche du palais de son fils. Ce fut, pour Napoléon, une alliée précieuse qui l’aida à se constituer un réseau de relations en Corse. Une autre présence féminine allait bientôt se manifester. Début septembre, la comtesse Marie Walewska, accompagnée d’Alexandre, le fils naturel qu’elle avait conçu de sa relation avec Napoléon, quelques années auparavant, crut le moment opportun pour rejoindre l’exilé sur son île. Les retrouvailles des amants ne durèrent pas. Dès le 3 septembre, en pleine nuit, la belle polonaise dut repartir, à la demande de l’empereur, inquiet des rumeurs qui pourraient circuler et dissuader Marie-Louise de le rejoindre. L’impératrice, pourtant, ne cessera de s’éloigner, prenant le général Neippberg pour amant.

L’arrivée de Pauline, le 31 octobre 1814, apporta de la gaieté sur l’île. Le 1er juin, elle n’avait fait qu’une courte halte à Portoferraio, alors qu’elle naviguait vers Naples pour s’y reposer. Il avait fallu toute l’insistance de son frère pour qu’elle accepta de mettre un pied à terre afin d’assister aux festivités données en son honneur. Napoléon avait cependant obtenu de sa sœur la promesse qu’elle reviendrait bientôt. Il fallut patienter presque 5 mois avant de la voir s’exécuter. Pauline s’installa au premier étage du palais Mulini, dans les beaux appartements que l’empereur avait fait préparer à son intention. La vie de cour reprit des couleurs et Pauline apporta de la légèreté. Toutefois, les fêtes et les concerts qui se multiplièrent ne parvinrent pas à faire totalement illusion et la princesse souligna les travers de la vie sur l’île. On la vit se plaindre des grands vents, du climat très changeant et de la solitude que l’on ressentait à vivre en ces lieux. Mais pour Napoléon, peu importait les caprices de sa cadette. L’important était ailleurs. Les années et l’infortune du moment n’avaient en rien entamé leur complicité. Nul doute, que leurs discussions, leurs promenades, et jusqu’à leurs disputes, n’aient apporté à Napoléon plus qu’un dérivatif à ses malheurs.

Un retour prévisible ?

En réalité, tout n’allait pas si mal et cela se voyait. Energique, parfois colérique, entreprenant, l’empereur était peu à peu redevenu lui-même ! L’emprise totale qu’il exerçait sur son environnement lui redonnait confiance. Sa mère et sa sœur le soutenaient, chacune à sa manière. Il excellait à mettre en valeur l’île et sa petite administration était bien huilée. Alors même que, sur le continent, les Bourbons peinaient à convaincre des Français, déjà amers, et que les Alliés mettaient du temps à s’entendre à Vienne, – le congrès s’ouvre le 18 septembre 1814 -, l’avenir commençait à lui paraître moins sombre. Les circonstances allaient décider de la suite. Dès la fin de l’année 1814, il devint évident que Louis XVIII ne parvenait pas à s’imposer. Des initiatives malheureuses, liées au retour des émigrés, qui avaient fui la France pendant la Révolution, passaient mal. Pire, la rumeur selon laquelle leurs biens confisqués leur seraient rendus inquiétait. L’affaire prenait mauvaise tournure. Le mécontentement était grand, y compris dans la troupe. Ici ou là, lors des revues militaires ou des défilés, les plus exaltés lançaient à la cantonade des « Vive l’empereur », qui ne laissaient guère de doutes sur leurs sympathies ! A Périgueux, on brûla des barriques de vin plutôt que de boire à la santé du roi. Le traité de Paris, signé le 30 mai, qui ramenait la France à ses frontières de 1792, provoqua la colère dans les rangs de l’armée. Les couches populaires, premières victimes des difficultés économiques, continuaient également à montrer un certain attachement à l’empereur, tandis que les plus fortunés se montraient indécis. Le bonapartisme leur semblait autoritaire, et aventureux, donc peu propice aux affaires, les révolutionnaires faisaient peur… Bref, on ne se rassemblait que sur un mécontentement général !

Devant la montée des périls, aux Tuileries, où se trouvait le roi, et ailleurs, en Italie notamment, on se demanda si Napoléon était réellement une menace. L’affaire était prise au sérieux. De nombreux indices l’attestent, à commencer par les multiples tracasseries que l’on mit en place pour perturber financièrement la vie du petit royaume elbois. Pour faire oublier l’empereur, et pour empêcher que cela ne déclencha dans les rues des affrontements favorables à Napoléon, la police française s’employa à arracher jusqu’aux caricatures que les royalistes placardaient sur les murs ! Un comble, alors même que la France était redevenue une monarchie ! Quant aux journalistes, ils étaient tout simplement « invités » à ne plus parler de Bonaparte et de sa famille. Toutes sortes de bruits, fantaisistes, circulaient à propos de « l’ogre corse ». Le « petit caporal » reviendra… ou était déjà revenu ! Aidé de Murat, on l’imagina profiter d’un soulèvement en Italie. A Vienne, les congressistes ne prirent pas la mesure de ce qui était sur le point de se passer. Seuls deux navires français croisaient au large des côtes de l’île d’Elbe. Le gouvernement français sembla plus conscient de la menace et organisa une surveillance plus étroite des faits et gestes de Napoléon. L’espionnage connut une grande activité, étant entendu que l’on se jaugeait mutuellement ! Napoléon s’informait régulièrement de ce qui se tramait en France et à Vienne. Entre autres, il craignait qu’on ne veuille l’envoyer en exil à Sainte-Hélène ou qu’on ne projette de l’assassiner. Fin stratège, Napoléon déclara, au vu des difficultés du régime : « c’est un torrent d’opinion qui emportera tout » !

Napoléon Ier, le retour !

Louis XVIII et Talleyrand voulaient en finir avec Napoléon. L’empereur en était conscient. Début 1815, il fit renforcer la surveillance des côtes, craignant un éventuel débarquement. Les gendarmes reçurent pour mission d’interroger régulièrement les habitants des zones côtières. Des dispositions visèrent à réorganiser les défenses portuaires. En février, Napoléon entendit le témoignage de Fleury de Chaboulon, fraîchement débarqué sur l’île. Cet ancien sous-préfet vint commenter l’état dans lequel se trouvait le royaume de France au palais Mulini. A la même époque, d’autres visiteurs furent admis auprès de l’empereur pour les mêmes raisons. Ces avis décidèrent Napoléon à rentrer en France. La précarité grandissante de sa situation financière et les funestes projets que ses ennemis semblaient nourrir à son endroit furent certainement les éléments déterminants dans sa prise de décision. Sans doute aussi se laissa-t-il convaincre de ce que réclamait son cœur. A Paris, dans certains cercles fréquentés par des officiers bonapartistes, on critiquait avec virulence le régime en place, tout en appelant au retour de l’empereur. Pour autant, la contestation n’était pas organisée, comme cela sera dit par la suite, après l’échec des Cent Jours (1815). Napoléon pouvait néanmoins espérer des ralliements, le cas échéant, et cela ne pouvait que l’encourager à prendre une décision définitive.

Dans son esprit, l’éventualité d’une entreprise sur le continent prit corps progressivement. A mesure qu’on l’informait des difficultés des Bourbons et que grandissait le risque d’être exilé à Sainte-Hélène, Napoléon travailla à rendre possible son retour. Dès la fin de l’année 1814, Pons de l’Hérault avait reçu l’ordre d’acheter trois bâtiments de transport. Dans leurs mémoires, des soldats rapportèrent des boutades de l’empereur les incitant à ne pas se décourager, ni perdre patience, évoquant à mots à peine couverts un possible retour sur la terre de France. La rumeur courut donc, alimentée par de nouvelles dispositions. En janvier, on fit démonter des carrosses et réparer l’Inconstant, le navire le plus imposant de la flotte elboise, endommagé lors d’un naufrage. Le 9 février, l’empereur donna l’ordre de faire élargir la route de Longone. Paris n’ignora rien de ces préparatifs, sans que cela n’inquiète vraiment le roi. D’ailleurs, la vie suivait son cours à Portoferraio.

C’est certainement ce que pensait le commissaire anglais Campbell, chargé par les Alliés de venir inspecter les lieux, de temps à autre. Aussi, le 16 février 1815, était-il convaincu de ne prendre aucun risque en quittant l’île pour s’en retourner à Livourne. Certain de ne pas le revoir de sitôt, – l’Anglais avait refusé l’invitation de Pauline pour le bal du 26 -, Napoléon hâta les choses. Il exigea que l’Inconstant soit prêt pour le 25 ou le 26. Associé aux préparatifs, Pons de l’Hérault se persuada que le moment du départ approchait. En cela, il ne se trompait pas. Toutefois, l’entreprise resta secrète jusqu’au bout et très peu de personnes devinèrent ce qui se tramait. Le 24 février, le retour de la corvette anglaise de Campbell contraria Napoléon. Fort heureusement, le commissaire n’était pas à son bord. Le navire restait cependant une menace, même éloigné des côtes elboises. Le modeste brick de Napoléon n’était pas de taille à l’affronter en plein mer. Pour ne pas risquer de voir sa marche entravée, l’empereur diligenta le chevalier de Colonna, l’un des chambellans de sa mère, auprès du prince Murat, à Naples, afin de solliciter son aide. La trahison de Murat, quelques mois plus tôt, en pleine campagne de France, importait peu maintenant. Il fallait un allié de poids à Napoléon. Colonna informa Murat des intentions de l’empereur, sans rien lui dissimuler, lui expliquant que Napoléon quittait l’île pour s’en aller chasser les Bourbons de Paris. On attendait de Murat qu’il se tienne prêt avec ses troupes, pour le cas où les Alliés ne se laisseraient pas convaincre des intentions pacifiques de Napoléon et voudraient engager le combat contre lui. Finalement, Murat préférera déclencher les hostilités de sa propre autorité, une initiative qu’il paiera du prix d’une cinglante défaite, de la perte de sa couronne et de sa vie. Pour l’heure, il donna l’ordre au vaisseau Le Capri de se porter à Portoferraio pour épauler Napoléon. Précaution inutile, l’ordre arriva trop tard.

Sur place, Napoléon faisait charger ses navires, l’Inconstant, La Caroline et L’Etoile. Le 25, au soir, après dîner, il informa sa mère de ses projets. Laëtitia, un moment décontenancée, reprit vite de l’assurance : « le ciel ne permettra pas que vous mouriez par le poison, ni dans un repos indigne de vous, mais l’épée à la main » ! Tôt le matin du 26, avant même que le soleil ne se leva, Napoléon s’était préparé au départ. Il ne changea toutefois rien à ses habitudes dominicales. Il entendit la messe, reçut des notables locaux, passa la troupe en revue et regagna son palais. En fin de matinée, quelques officiers convoqués entendirent les ordres pour l’après-midi. La troupe devra manger plut tôt qu’à l’ordinaire et embarquer ensuite à bord des navires. Dès lors, la rumeur du départ se répandit et l’effervescence gagna toute l’île. Dans les rangs de la Garde impériale, les soldats laissèrent éclater leur satisfaction. Tout Portoferraio en était retourné ! On criait, courrait et s’embrassait. La joie fut plus mesurée au sein de la population. Beaucoup s’inquiétait de voir l’empereur quitter l’île et certains manifestaient de la tristesse. Napoléon commanda à Pons de l’Hérault de l’accompagner. Des liens solides s’étaient noués.

Vers 4 heures de l’après-midi, tous avaient pris place dans les bâtiments de la flottille. Aux Mulini, où Napoléon passait ses dernières heures, chacun s’affairait avec fébrilité. Les domestiques s’occupaient à brûler les papiers importants. Pauline, en larmes, et Madame Mère étaient submergées par l’émotion. Napoléon quitta son palais vers 7 heures pour se rendre au port. Sur le trajet, une foule importante s’était rassemblée pour saluer une dernière fois l’empereur. Il prit encore le temps de faire à tous ses adieux. Beaucoup pleurèrent de le voir s’en aller. Le général Drouot semblait plus réservé. Le dernier jour encore, il avait exprimé des réserves, considérant comme une sottise de quitter l’île d’Elbe. Mais, cette fois, il n’était plus temps de faire marche arrière. Napoléon demeurait persuadé qu’en restant, il finirait par courir un danger encore plus grand. Il monta donc à bord, à son tour. Ainsi, au soir du 26 février 1815, peu après 9 heures, les sept navires de la petite flottille prirent la mer laissant derrière eux l’île d’Elbe. Napoléon n’y reviendra plus. Un destin glorieux et tragique l’attendait… •

Ecrit par Christian Dutot, historien journaliste

Pour approfondir…

BAYLAC (Marie-Hélène), Napoléon, Empereur de l’île d’Elbe (avril 1814-février 1815), Tallandier, 2013.

BRANDA (Pierre), La guerre secrète de Napoléon. Île d’Elbe (1814-1815), Perrin, 2014.

GODLEWSKI (Guy), Napoléon à l’île d’Elbe. 300 jours d’exil, collection « La Bibliothèque Napoléon »,

Nouveau Monde éditions/Fondation Napoléon, 2013.

LENTZ (Thierry), édition présentée par, Mémoires de Napoléon, tome III : L’île d’Elbe et les Cent-Jours,

Tallandier, 2011.

PELLET (Marcellin), Napoléon à l’île d’Elbe, Charpentier, 1889.