Article publié dans Histoire Magazine N°13

Le phénomène des organisations criminelles n’est pas propre à notre époque. Au Moyen Âge, les bandes criminelles étaient sans doute plus modestes quant à leur ambition, mais leur constitution reposait sur les mêmes fondements : des hommes (et des femmes) soudés par le silence, des réseaux de voleurs et de recéleurs, le goût de la transgression et celui de la violence. Et leur étude se heurte aux mêmes difficultés. L’organisation criminelle, parce qu’elle agit dans l’ombre, laisse peu de traces et utilise des codes de reconnaissance connus d’elle seule. L’historien doit par ailleurs se méfier de la propension qu’ont certains juges à voir une organisation là où ne se trouve qu’une bande informelle, parce qu’elle valorise leur rôle et permet des développements théoriques. Les sources les présentent comme des contre-sociétés du crime répondant aux modèles institutionnels en usage, allant même jusqu’à mimer la monarchie ou la hiérarchie des corporations, formées de maîtres et d’apprentis. Mais, en la matière, l’univers urbain et le monde de la campagne ne produisent pas les mêmes comportements. Les larrons ancrés dans le terreau urbain sont, d’une certaine façon, plus visibles : ils fréquentent la taverne et les bordels, trafiquent avec des commerçants, qui peuvent avoir pignon sur rue et leur servir de recéleurs. Quant aux brigands qui sévissent dans les campagnes, rançonnent les villages et attaquent les voyageurs, ils obéissent à d’autres logiques.

La bande criminelle la plus célèbre de la fin du Moyen Âge est la compagnie de la Coquille, parce que François Villon, qui n’en était pas membre, mais la connaissait bien, la cite à plusieurs reprises dans ses poèmes.

« Les interrogatoires se succèdent pendant deux mois, qui donnent tour à tour la parole à deux barbiers, une prostituée, un chaussetier, un tailleur de pierre et un maréchal-ferrant. Ceux-là ont déposé sous serment, révélant pour certains leurs liens plus ou moins troubles avec des Coquillards….»

François Villon vu par Job et George Montorgueil. Illustration d’un livre en 1905.

François Villon (1431-1463). Représentation de l’auteur dans une édition de ses oeuvres en 1489 par Pierre Levet.

Mais ce que nous savons d’elle tient pour l’essentiel aux feuillets d’un cahier d’une quinzaine de pages aujourd’hui conservé aux archives départementales de la Côte d’Or, d’un procès tenu à Dijon entre octobre et décembre 1455, dont l’instruction fut conduite par le procureur de la ville, Jean Rabustel. La procédure ouverte devant le tribunal du Grand échevinage de Dijon est intervenue à l’issue d’une série de plaintes, venues alimenter la mairie durant plusieurs années. Il est évident que, pour le procureur de Dijon, l’affaire lui permettait d’affirmer, aux yeux du duc de Bourgogne, l’autorité de la cour échevinale et sa propre énergie à combattre le crime.

Un mémoire présenté par un échevin de la ville, Ogier Nauldin, rappelle le détail des arrestations. Un groupe de délinquants connus est soupçonné de complicité avec des « compagnons étranges », surnommés « les enfants de la Coquille », dont « plusieurs galans et compagnons oizeux estans en ladite ville ». Les soupçons, qui se précisent en 1453, justifient l’ouverture d’une enquête. Dès le début de l’instruction, le procureur indique qu’il a été averti de la présence de « gens oiseux », qui « repairent et vont souvent en l’ostel de Perrenet Fournier » Rabustel, qui est aussi le maître de la police urbaine, ne dévoile pas ses sources. Mais il est vrai que le point d’ancrage de la bande dans la ville ne fait plus secret, comme la vie de débauche de ses membres, qui nourrit le scandale depuis deux ans : « Pluseurs compaignons oyzeux et vaccabundes, qui lorsqu’ilz sont arrivez, et durant le temps qu’ilz se tiennent, ne font riens, senon boire, mengier et mener grant despense, jouer aux dez, aux quartres, aux marelles et aultres jeux ; continuelement se tiennent le plus commun, et par especial de nuyt au bordeau là ou ilz mainnent orde, ville et dissolue vie ».

Rabustel organise donc un coup de filet sur le bordel de la ville. Douze individus sont arrêtés par les sergents, sur la soixantaine de noms que les témoignages révèleront. Leur procès peut s’ouvrir, dès le 3 octobre 1455. Le procureur cherche en effet à instruire au plus vite, afin d’établir des complicités et se saisir des autres membres de la bande, peut-être encore présents dans la ville. Les interrogatoires se succèdent pendant deux mois, qui donnent tour à tour la parole à deux barbiers, une prostituée, un chaussetier, un tailleur de pierre et un maréchal-ferrant. Ceux-là ont déposé sous serment, révélant pour certains leurs liens plus ou moins troubles avec des Coquillards. Le barbier, Perrenet le Fournier, est le plus compromis et le mieux renseigné. Il ne peut nier cette proximité, de notoriété publique, car les membres de la bande ont coutume de se rendre chez lui, dans son « ouvroir » « aulcunes fois de jour pour eulx faire pignier et passer le temps, et aulcunes fois pour faire leurs barbes ; et si y ont souvent joué aux cartes, et aulcunes fois aux dez ». Le tribunal, qui attend des noms, ferme les yeux sur la sociabilité ambiguë du barbier. Perrenet le Fournier confesse tout ce qu’il sait de la bande et livre à la justice soixante-quatre noms.

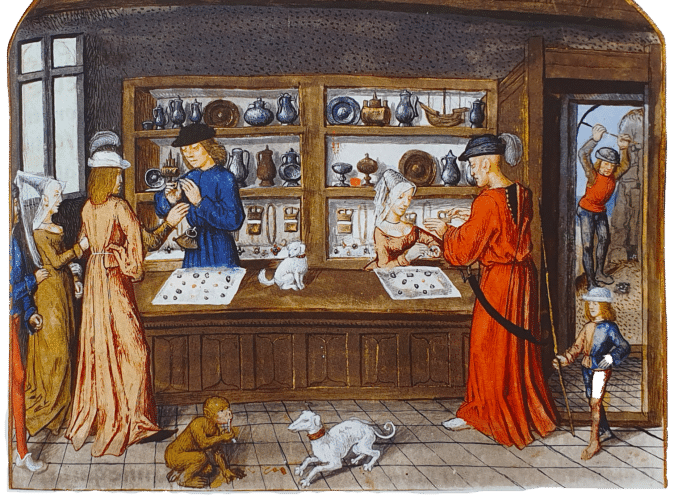

Un magasin d’Orfèvrerie-joaillerie. Miniature extraite du Lapidaire. Coll. part.

La composition du groupe fait apparaître un recrutement hétérogène, mais qui ne préjuge pas nécessairement d’un déracinement ancien. Se distinguent ainsi Colin le Breton, Bertrand l’Auvergnoys, Symon de Sancerre, André le Prouvensal, Guillemin le Normant, le Rousselet de Savoye, Dimenche le Loup dit Bar-sur-Aube, auxquels viennent encore s’ajouter Jean d’Escosse ou Régnier dit l’Espaignol. Certains de ces noms trahissent l’origine d’une errance criminelle débutée par le mercenariat (c’est un fait général en ces lendemains de guerre). D’autres surnoms prolongent une appartenance professionnelle, présente ou révolue. C’est le cas de Guillemin dit le Marchand de bœuf ou Régnauld dit le Boucher. Plusieurs d’entre eux, une minorité, sont encore déclinés avec un statut professionnel, comme Jehan Gonthier présenté comme un « notable marchand » ou Denisot le Clerc qui est un orfèvre-émailleur.

La ballade des Pendus. Poème de François Villon. Edition Trepenel, Paris, 1500.

Outre que certaines professions puissent tirer profit du crime, comme les orfèvres ou les merciers, à cause recel, d’autres offrent des familiarités, en particulier avec les armes. Ainsi trouve-t-on parmi les membres de la Coquille, deux compagnons d’armes, un maître d’épée et un sergent du prévôt des maréchaux. Toutefois, il ne faut pas accorder un crédit sans faille à ces statuts et encore moins aux surnoms, dans un milieu où l’on joue sur la multiplicité des identités. Parmi les individus cités figurent en revanche deux anciens condamnés, qui portent dans leur chair l’héritage de leur passé criminel, un certain Godeaul et Perrenot le Borgne, tous deux essorillés (amputés d’une partie ou de la totalité d’une oreille). En tout état de cause, l’insertion professionnelle de la majorité de ces hommes reste hypothétique. Dénoncés comme « galans » et « oyseux », ils partagent leur temps entre la taverne et les bras des « femmes amoureuses » (prostituées). Villon qui a fréquenté plusieurs de ces Coquillards le rime à sa manière :

« Car, ou sois porteur de bulles,

Pipeur ou hasardeur de dés,

Tailleur de faux-coins, et tu te brûles

Comme ceux qui sont échaudés,

Traîtres parjurs de foi vidés,

Sois larron, ravis ou pilles,

Où en va l’acquêt, que cuidez ?

Tout aux tavernes et aux filles ! ».

Voleur de cerises, Psautier de Luttrell, vers 1320-1340.

D’ailleurs, c’est autant cette vie faite de plaisirs, d’alcool et de jeux qui scandalise la population dijonnaise que les actes proprement criminels qu’elle suppose, qui se déroulent pour l’essentiel à l’extérieur de la ville, hormis leur occupation de souteneur : « apres ce qu’ilz ont prins et osté a leurs povres filles communes, qu’ilz maintiennent audit bourdeaul tout ce qu’ilz peuvent avoir d’elles, se partent les aucuns et s’en vont l’on ne sait ou, et demeurent aulcunes fois XV jours, aultres fois I mois ou VI sepmaines. Et retournent les aulcuns a cheval, les aultres a pied, bien vestuz et habilliez, bien garniz d’or et argent, et recommencent a mener avec aulcuns autres qui sont venus de nouvel, leurs jeux et dissolucions accoustumez ». Si l’activité délictuelle s’exerce ainsi hors des murs, une partie du recel s’effectue dans la cité ducale. La confession de Perrenet le Fournier l’évoque sans ambiguïté, « en marchendant d’œuvres de grant sommes de deniers ». Outre le recrutement régulier de nouveaux compagnons étrangers à la cité, les Coquillards bénéficient de complicités assurées dans la place, dont le meilleur exemple est fourni par le tenancier du bordel : Jaquot de la Mer, qui est aussi sergent de ville. Cette fonction a sans doute permis aux Coquillards d’échapper longtemps aux opérations de police.

« Ils se donnaient des sobriquets qu’ils changeaient souvent. Ils avaient avec eux des femmes et des enfants employés au guet. Ils parlaient argot entre eux et variaient leurs apparences….»

Prisonniers dans la nasse judiciaire et confrontés aux rigueurs de la procédure, les Coquillards demeurent emmurés dans le silence. Après deux mois d’interrogatoires, et le recours à la question, le procureur Rabustel désespère d’obtenir les aveux des inculpés : « pour ce qu’il est moult difficile de avoir et cognoistre la vérité des maulx que ont fais et font quasi continuellement les Coquillars ». Même la torture, ne brise pas l’omerta qui soude la bande. Rabustel change alors de stratégie et marchande l’élargissement du plus jeune: Dimanche le Loup, en échange d’informations et la garantie de sa discrétion. Le portrait que dresse Dimanche le Loup des Coquillards complète alors la version initiale du barbier.

Les Coquillards ne sont pas simples compagnons « oyseux et vaccabundes », ils sont aussi de « tres malvais garnements » et « périlleux », en d’autres termes de dangereux malfaiteurs.

Surtout Dimanche le Loup et le barbier Perrenet fournissent la clef qui permet de percer les mystères de leur idiome : « par lequel langaige ilz congnoissent ceulx qui sont de ladite Coquille ».

Le jargon des Coquillards — le premier argot des voleurs — traduit à la fois, dans un langage incompréhensible au profane, leurs pratiques criminelles et leurs attributions respectives.

Les mendiants. Huile sur panneau de bois de Pieter Brueghel l’Ancien. En 1568.

Aux dires de Dimenche le Loup, l’essentiel de la compagnie se compose de « larrons, esteveurs, crocheteurs, envoyeurs et planteurs ». Les « envoyeurs » sont des meurtriers et les « planteurs », des faux-monnayeurs, tandis que les autres appartiennent plus nettement au monde du vol, peuplé d’autant de catégories qu’il existe de spécialités. Outre les « crocheteurs » qui font métier du cambriolage, il y a encore les « vendangeurs », qui sont les coupeurs de bourses ou les « blancs coulons » qui ont pour mission d’investir les dortoirs des auberges pour y détrousser les voyageurs la nuit venue. Si l’escroquerie, le secret et la tricherie, définissent une bonne part de leurs activités, certains Coquillards apparaissent comme de véritables bandits « larrons et muldiers », voire « aggresseurs de bois et de chemin ». Nous trouvons là tous les ingrédients d’une société criminelle active, à laquelle participent des « spécialistes » appartenant à tous les « métiers » du crime. Le jargon suggère par ailleurs une hiérarchie criminelle au sein de la compagnie, distinguant les apprentis délinquants, désignés comme « gaschatres » des « coquarts » et des « fins de la Coquille », les plus expérimentés ou l’élite du crime : « (ils) ne scevent pas tous, toutes les sciences ou tromperies dont oudit cas est faite mention. Mais les ungz sont habiles a faire une chose et les aultres a faire aultre chose ».

Pour les institutions, une organisation dispose nécessairement d’un chef. Le procureur Rabustel en est persuadé : « lesquels, comme l’en dit, ont ung Roy, qui se nomme le Roy de la Coquille ».

Son assertion n’est cependant pas relayée par l’opinion publique, à laquelle ne cessent de se référer les témoins appelés à la barre. Aucun ne fait allusion à un quelconque roi de la Coquille. Dans sa déposition, Perrenet le Fournier distingue, au mieux, la présence d’un guide ou d’un intermédiaire de la bande : Regnauld Dambour, qui est dénoncé comme « le pere conduiseur desdits Coquillars es foires, marchiez et aultres lieux de Bourgoigne ». La confession de Dimenche le Loup se limite, pour sa part, à reconnaître qu’un certain Nicolas Le Besgue se fait aussi appeler Nicolas Le Roy ou bien encore Tartas, mais outre que l’usage de différentes identités ne le distingue pas des autres, aucun autre indice ne filtre sur sa supposée suprématie. Enfin, les aveux de Christophe Turgis, un faux-monnayeur du groupe, ne font pas davantage apparaître de fonction dominante. L’idée d’une monarchie crime aurait-elle germé dans le seul esprit du procureur ?

Le chariot de foin. Le colporteur.Extrait. Jérôme Bosch. Vers 1500.

Quelques années auparavant, un procès, mettant en scène des voleurs d’enfants, avait défrayé la chronique parisienne. La procédure avait opposé, devant le Parlement, le procureur du roi et l’évêque de Paris sur le sort de deux individus. En 1449, Jehan Barril et Estienne Tierrier, étaient accusés non seulement d’être des faux mendiants, mais également d’avoir organisé des enlèvements d’enfants, doublés de mutilations. Si le procureur royal insiste sur la cruauté et la perversité des accusés, qui manifestent à ses yeux l’éclosion de la pire criminalité dans la capitale, il n’évoque pas lui-même un roi des voleurs ; c’est une source littéraire, le Journal du Bourgeois de Paris, qui s’en fait l’écho. Le chroniqueur, qui apparaît souvent comme un relais de l’opinion parisienne, écrit ainsi dans ses colonnes : « En ce temps furent prins caymens [mendiants], larrons et meurtriers, lesquelx par jehaine [torture] ou autrement confesserent avoir emblé enfans, à l’un avoir crevé les yeulx, a autres avoir coppé les jambes, aux autres, les piez et autres maulx assez et trop. (…) Item aucuns desdiz caymens qui estoient de la compaignie d’iceulx devant ditz furent mis en prison, car on disoit qu’ilz avoient fait ung roy et une royne par leur dérision (…) et estoient tres grans compaignies de telz larrons a Paris et ailleurs ».

Le chariot de foin. Extrait. Jérôme Bosch. Vers 1500.

Contemporain du procès des Coquillards, celui du « Grand Caym de la crocheterie » qui s’est tenu à Saumur en 1459, dévoile également la figure d’un chef, à mi-chemin du faux mendiant et du véritable voleur. En 1464, une lettre adressée à Jean Bourré, maître de comptes et hommes de confiance de Louis XI, dénonce encore l’existence d’une bande de voleurs dans le Languedoc, dont les caractères rappellent étrangement la Coquille : « C’est la plus grant deablerie dont vous oystes oncques parler : c’est d’une secte de crocheterie, la plus terrible qui oncques fut trouvée. Il y a ung roy, ung connestable, et plusieurs notables officiers. » Dans les premières années du XVIe siècle, un autre récit littéraire, tenu par la plume d’un homme de loi, conforte la « mythologie » des royaumes du crime : le Livre de raison, de l’avocat Nicolas Versoris, qui évoque l’année 1522 où « fut grant bruit que les crocheteurs, qui en grant nombre estoient, avoient eslu et crée ung roy ou ung capitaine ». Dans les mêmes années, on trouve encore en Bourgogne un « Roy des Menestriers », coupable d’une série de « pilleries et ranconnemens ». En fait, depuis la seconde moitié du XVe siècle, la présence plus ou moins récurrente du motif de la monarchie des voleurs dans les sources judiciaires ou littéraires prouve qu’il est entré dans l’outillage mental des élites intellectuelles, des magistrats comme des chroniqueurs. À leurs yeux, les bandes sont perçues comme de véritables contre-sociétés, qui doivent par construction être organisées. Or, elles ne peuvent l’être qu’en vertu d’un modèle préétabli et hiérarchisé, en l’occurrence l’ordre monarchique. Mais le monde du crime est également investi par d’autres modèles, à l’instar du modèle confraternel, qui se mêle d’ailleurs aussi à la figure de la monarchie chez les Coquillards. Il y a les « fins » de la Coquille, les maîtres face aux apprentis. À Paris, en 1527, le continuateur du Journal consigne ainsi l’arrestation d’un « nommé Nicolas […] qui estoit maistre des voleurs » dans la capitale. D’autres sont d’inspiration religieuse, comme celui que l’on prête à Savary de Beaulieu, montré comme le chef d’une bande de Saint-Omer, et que l’on surnomme « l’abbé des Malprofitans ». Au-delà du monde du crime, l’archétype contamine la représentation d’autres groupes sociaux, comme par exemple celui des Bohémiens décrit par le Bourgeois de Paris en 1427 comme une société dominée par un duc, un comte et plusieurs seigneurs. On pourrait encore évoquer le cas du « roi des merciers » rencontré à Paris en 1484, qui semble désigner le chef d’un réseau de receleurs.

Prise et mise à sace d’une ville par des hommes de guerre . Chronique de jean Froissard. Enluminure

La peur du crime et de sa propagation modifie le regard porté sur les mendiants, les pauvres et les étrangers. Elles se traduisent par la publication de traités ou d’essais qui dressent des taxinomies de voleurs ou de vagabonds, assortis de dictionnaires inventoriant leurs ruses et leurs idiomes. Ce sont, en particulier, les « Miroirs de gueuserie » qui se multiplient et rencontrent en Europe un vif succès à la fin du Moyen Âge. D’ailleurs, dès la fin du XVe siècle, le jargon s’introduit dans la littérature. En 1489, Pierre Levet imprime six ballades de Villon, qui, avec le Jobelin, constituent un monument de l’argot. En 1493, les poésies de l’avocat rémois Guillaume Coquillart en portent encore la trace. En fait, l’usage d’un jargon criminel illustre, davantage que l’existence de véritables infrasociétés, l’émergence d’identités collectives soudées par des solidarités spécifiques, représentatives d’une forme de contre-cultures, au moins linguistiques. C’est également au XVe siècle qu’apparaît un argot des mendiants ou « rotwelsch ». L’on finit d’ailleurs par confondre le jargon et le gueux, le rotwelsch désignant à la fois celui qui parle une langue incompréhensible et celui qui choisit de vivre sans travailler.

L’exemple de la monarchie des Coquillards constitue un témoignage historique exceptionnel. Elle marque une césure nette avec le monde du crime traditionnel, qui peut apparaître, aux yeux de l’historien, comme le premier jalon des associations criminelles structurées et codifiées.

Mais, dans le même temps, elle s’inscrit, dès son origine, dans une tradition culturelle qui structure la représentation de toutes les infrasociétés, toujours désignées comme ordonnées et hiérarchisées. D’ailleurs, que le juge n’y ait vu qu’une reproduction inversée d’un modèle d’organisation sociale dont il constitue lui-même l’un des représentants les plus stables n’a rien de surprenant. La bande criminelle représente pour la société un danger d’autant plus grand qu’elle semble se conformer à des codes. Pour autant, si chacun de ses membres y occupe une fonction précise, n’est-elle pas surtout le reflet d’une compétence spécifique, dans la chaîne des échanges et des solidarités qui structure l’économie criminelle ? Les femmes et les hommes qui appartenaient au groupe des Coquillards n’étaient pas des marginaux désocialisés. Ils occupaient une place bien visible dans la ville. La contre-société qu’ils formaient ne se situait pas en opposition de la société. Elle n’en était qu’un reflet déformé, en partie sans doute sur le mode de la dérision, si prisée des hommes du Moyen Âge.

Saint Georges et la Princesse. Détail. Potence. Fresque de la basilique Sant’Anastasia. Vérone. Entre 1433 et 1438.

Les organisations criminelles qui investissent les villes à la fin du Moyen Âge, alors que la paix s’installe, semblent prolonger, au moins dans leurs effets, les innombrables actes de brigandage et de pillage commis durant les décennies précédentes par des bandes composées de mercenaires sans solde, agrégées autour de chefs de guerre sans scrupule. Leur apparition dans l’Histoire correspond à des périodes de relative faiblesse de la puissance publique. C’est un phénomène que nous retrouverons à de nombreuses reprises, depuis les Bagaudes de la Gaule romaine jusqu’aux redoutables « chauffeurs » sévissant sous le Directoire. Les femmes et les hommes qui les composaient étaient issus d’une frange marginale de la population urbaine, qui parlaient le même idiome et cultivaient entre eux une forme de solidarité de la misère. Le fil conducteur de cette histoire, qui se déroule sur plusieurs siècles, jusqu’à nos jours, est évidemment l’argot, à la fois code de reconnaissance et protection contre les éventuelles intrusions de la police. Et le plus étonnant, sous la forme du verlan, déjà utilisé au Moyen Âge est sa permanence, jusqu’à nos jours.