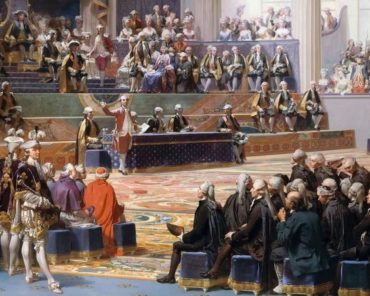

Dans les anciennes sociétés rurales, fondées sur la sédentarité et l’autoconsommation, il n’y avait pas place pour les sortes de crimes organisés qui accompagnent les courants de commerce et les échanges monétaires. Bien sûr, ces époques avaient leurs déviances et violences spécifiques déchainées dans certaines circonstances, reconnues depuis longtemps et jamais apaisées. Il s’agissait des fins de guerre, lorsque les hommes enrôlés pour des saisons ou des années se retrouvaient sans emploi, privés des payes et des butins coutumiers. Habitués aux profits des armes, n’ayant plus ni cause ni logis, les soldats débandés survivaient de brigandages. Ainsi, des troupes de routiers et d’écorcheurs avaient exercé des ravages à la fin des guerres franco-anglaises. Aux retours des guerres d’Italie, à la suite des guerres de religion, des bandes de pillards avaient circulé pendant de longues années. Une autre forme de danger social était la montée en nombre de miséreux, après des récoltes insuffisantes provoquant des disettes mortifères plus ou moins étendues et plus ou moins durables. Des vagues de campagnards déracinés, réduits à la mendicité, contraints à l’errance, solitaires ou attroupés, gonflaient alors les populations des villes de flots de gens sans feu ni lieu. Contre les désordres de soldats débandés, la réponse des institutions avait été la création dans les armées de cavaliers de maréchaussée commandés par des prévôts, juges bottés, qui avaient pouvoir de pendre, sans autre forme de procès, les criminels pris en flagrant délit sur les grands chemins. Ces escortes d’archers dont disposaient les chefs militaires au cours du xv° siècle furent généralisées au siècle suivant pour faire face à la croissance de population, à la montée en puissance des villes et aux masses de miséreux. De petites compagnies de maréchaussée furent sous le règne de Henri II établies dans chaque bailliage ou sénéchaussée avec compétence limitée à la rase campagne. Ces « archers » étaient peu nombreux ; ils étaient assemblés assez rarement, par exemple pour mettre fin à des petites guerres seigneuriales, pour débarrasser de voleurs une forêt ou un site de foires trop exposés aux embuscades. En fait, le redoutable adage de la justice prévôtale « pris, pendu » avait son complément ironique « pas vu, pas pris ».

Voleurs de chevaux

Avec l’expansion économique, une pratique criminelle de nouvelle envergure vint à se développer ; c’était le vol de chevaux et aussi de bestiaux appelé en droit romain le crime d’abigéat. S’emparer de bêtes laissées en libre dépaissance ou enlevées dans une écurie écartée était une entreprise audacieuse qui comportait de grands risques et de grands profits. Les propriétaires lésés envoyaient aussitôt des domestiques, des parents enquêter loin alentour pendant les jours et les semaines suivantes. Ils devaient tenter de retrouver la piste des bêtes et des voleurs, en dépit des maquillages des chevaux, comme tâches au brou de noix, façons des oreilles et de la queue, boitement forcé d’une patte ou d’un sabot. Ces émissaires allaient parcourir les campagnes, visiter les écuries, interroger les auberges et même les maîtres de postes, gens importants au courant de tout ce qui passait sur les routes.

Les malfaiteurs avaient mené les chevaux le plus loin possible pour aller les vendre dans les foires d’une autre province, grâce à des réseaux de maquignons ou de chevillards plus ou moins complices.

Pour l’anecdote, le présidial d’Angoulême fit pendre en août 1644 deux voleurs de chevaux issus du village de Brie, dans la forêt de Braconne. Fils de petits laboureurs, l’un avait dû quitter sa paroisse, accusé d’avoir volé une chopine d’étain dans un cabaret ; l’autre avait passé deux ans au régiment d’Aubeterre. Ils vivaient de travaux saisonniers, bêcher les vignes, couper du bois, moissonner, faucher les orges qui ont au moins deux récoltes dans l’année, battre le blé en grange et puis, comme beaucoup d’autres, aller mendier plus loin en se disant ruiné par la grêle. Le plus vieux, surnommé Graillan, avait acheté une jument ; le jeune soldat, dit Lamarche, employait des mulets pour porter du bois merrain ou des charges de sel. Certaines nuits, ils allaient voler des chevaux dans les herbages pour les vendre plus loin. Parmi leurs victimes, tous bourgeois d’Angoulême, on comptait un charretier, un juge seigneurial. Le dernier, un riche boucher qui disposait de plusieurs commis et valets et était en affaires avec de nombreux éleveurs des environs. Il avait fait rechercher et arrêter les deux voleurs assez vite, car ils faisaient parler d’eux, hantant les tavernes, portant chapeau, épée au côté et pistolet dans la ceinture.

Coureurs de foires

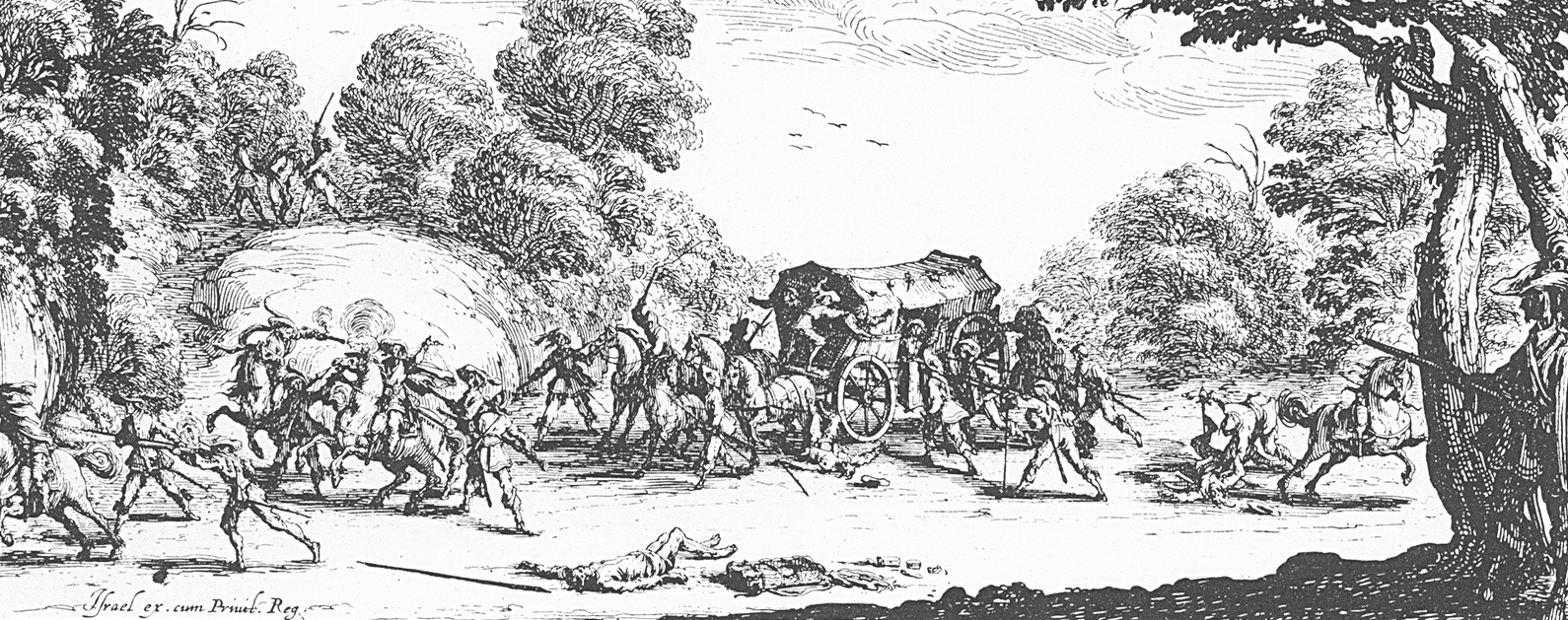

L’opinion commune et les ordonnances royales dénonçaient surtout les vols commis sur les places de marchés ou pendant les grandes foires régulières, comme celles de Falaise, de Troyes, de Niort, de Lyon ou de Beaucaire où les marchands venaient par centaines de très loin et séjournaient plusieurs jours. Les filous envoyaient certains des leurs dans les tavernes du pourtour montrer de l’argent, inviter à jouer, affecter de débattre un achat de bétail pendant que sur le foirail des compères détachaient les animaux ou crochetaient les caisses. Ils suivaient les marchands dans leurs auberges et guettaient leurs retours de la foire. Les négociants fortunés même pourvus d’escortes de domestiques étaient attendus dans la traversée de forêts propices aux embuscades.

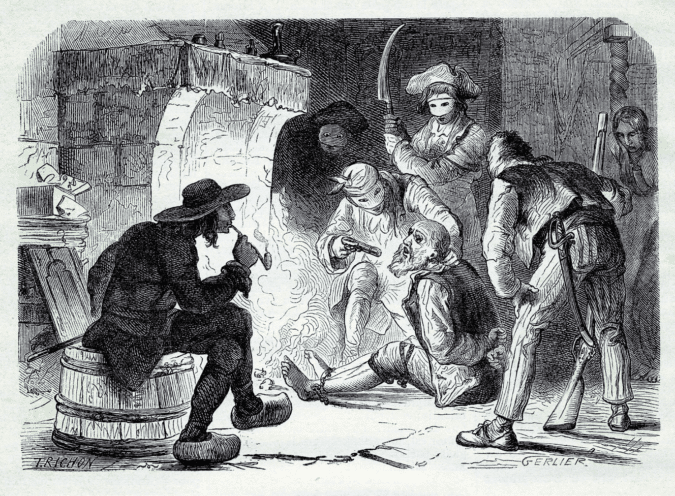

Les coureurs de foires avaient de vastes aires d’action, couvrant plusieurs provinces. Leurs bandes se formaient dans des compagnonnages d’hospices ou de cabarets, où se rencontraient de jeunes dévoyés citadins, des ouvriers agricoles sans emploi, des colporteurs et chemineaux sans domicile ni métier. Ils se donnaient des sobriquets qu’ils changeaient souvent. Ils avaient avec eux des femmes et des enfants employés au guet. Ils parlaient argot entre eux et variaient leurs apparences. La bande des quatre frères Malartre, fils d’un laboureur du Haut Languedoc, rayonnait en pays nîmois, Velay et jusqu’en Lyonnais. Leur troupe s’accoutumait aux pires violences, comme à l’hiver 1781, près de Vachères en Velay, où ils avaient torturé et « chauffé » un prêtre fortuné pour lui faire avouer la cache de son or. Ces pratiques de bandes criminelles, surgissant à des moments favorables, disparaissant et revenant plus loin, avec des tactiques préméditées et féroces, semblent avoir trouvé leur paroxysme dans les dernières décennies du XVIIIe siècle.

La diseuse de bonne aventure. Huile sur toile de Georges de la Tour. Vers 1635.

Contrebandiers

Les variations historiques des institutions fiscales, les différences de prélèvements sur les frontières de pays étrangers et aussi de provinces soumises à des impôts différents suscitaient une criminalité particulière de fraude. Les écarts de tarif du sel (la gabelle), et de diverses marchandises (les traites) comme les sels de Marennes, les laines des Flandres, le tabac d’Aquitaine permettaient des contrebandes fructueuses durables, passées en coutume dans des lignes de villages et dans certaines familles. Les fraudeurs étaient armés, car ils pratiquaient une petite guerre continue contre les compagnies de gardes à cheval que les fermiers de ces taxes devaient entretenir sur ces lieux.

Mandrin, prince des contrebandiers. Gravure du XVIIIeme siècle.

Soit le cas de la ligne de contrebande de laines brutes et de tabac passant du Hainaut, terre des Pays-Bas autrichiens, vers Tourcoing ou Lille dans le royaume de France. Le profit était si élevé que de riches notables belges s’associaient dans ce commerce illégal, s’engageant par des contrats formels à rembourser les acheteurs français en cas de saisie des convois. Le passage nocturne de la frontière de Mouscron à Tourcoing était assuré par un jeune homme puissant et redouté, nommé Colingris. Il avait été cordonnier à Lille, engagé à vingt ans, bientôt déserteur et lancé dans le métier de contrebandier. Il conduisait de lourdes charrettes attelées de quatre chevaux sur un bref parcours, escorté d’une dizaine de compagnons, munis de bâtons ferrés, parfois de pistolets et suivis de chiens. Il fut blessé lors d’une rencontre avec des douaniers une nuit de juin 1757. Arrêté aux Pays-Bas, il fut condamné par le Grand Conseil de Gand au fouet et au bannissement. Trois mois plus tard, il revenait se venger, fort du soutien de ses bailleurs de fonds et de son prestige populaire. Hélas, ses beuveries d’auberge le perdirent, il fut pendu à Gand en juillet 1759. Son comportement était caractéristique ; motivé par le seul profit, éloigné de toute intention politique, il exerçait la fraude comme un honnête métier dangereux certes, mais proportionné au bénéfice, ne voulant nuire à personne sinon aux revenus des fiscs étatiques.

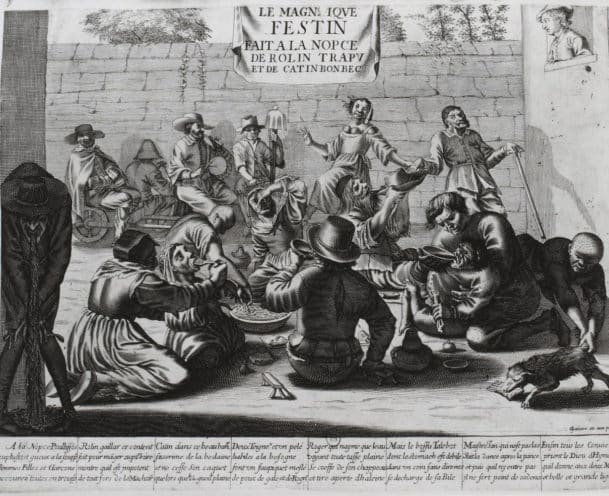

Le magnifique festin fait à la noce de Rolin Trapu et Catin Bon Bec. Gravure du XVIIème siècle.

Troupes de mendiants

Les fluctuations périodiques de la misère sociale et l’afflux de mendiants étaient des fléaux structurels. De tout temps, les hasards des calamités agraires, les caprices des intempéries jetaient des malheureux sur les chemins. Abandonnant leur terroir d’origine, ils demandaient l’aumône en s’autorisant de certificats d’un prêtre ou d’un juge expliquant leur errance par les pluies, les épizooties ou les accidents. En famille ou en groupes, devenus mendiants d’habitude, ils parcouraient de grandes distances pour échapper aux prévôts et trouver des besognes saisonnières dans les plaines de grandes cultures ou dans les vignes. L’hiver arrivant, l’exigence d’aumônes et les menaces dans des fermes isolées les transformaient en brigands, passant des chapardages ordinaires dans les campagnes aux pillages d’ornements liturgiques dans les églises ; ils les vendraient à des brocanteurs, des recéleurs ou des orfèvres sans scrupules qui feraient fondre les objets de métal. Les criminalistes romains auraient voulu soumettre le recéleur aux mêmes peines que le voleur. En fait, les recéleurs plaidaient l’ignorance ou la contrainte ; ils étaient rarement poursuivis, faute de preuves par enquêtes dont les procureurs n’avaient pas les moyens.

Les progrès économiques qui accentuaient l’attraction des grandes villes rendaient le scandale de la mendicité plus visible et provocateur, suscitant rejet, crainte et compassion.

Les compétences des prévôts et juges locaux contre les crimes de mendiants instituées sous Henri II, furent renouvelées par une déclaration de juillet 1724 qui s’alarmait de leur multiplication.

En 1764 une ordonnance énumérait des circonstances aggravantes d’impostures, insolences, port d’armes et menaces sur les récoltes ou les personnes. Ces dénonciations passèrent dans les mêmes termes dans la loi de la Constituante du 22 juillet 1791, sorte de code de la mendicité.

Pour exemple de procédures contre des brigandages de mendiants, voici en 1733 la capture par la maréchaussée d’une bande circulant en Beauvaisis. Le meneur Jean Collard, dit La Balafre, avait avec lui une dizaine de vagabonds qui menaçaient des fermiers, attaquaient par escalade ou effraction des maisons, des cabarets, des moulins et même des églises. Ils avaient des relais de colporteurs et revendeurs et des refuges dans certains villages éloignés et dispersés. Ils avaient leurs codes de langue d’argot. Ils étaient amis et parfois parents ; ils avaient des rendez-vous de réjouissances dans certains lieux, certains jours d’été pour y danser au son de vielles. Tous les coupables de pillages, dont une femme, furent pendus ; les simples complices furent envoyés aux galères.

Les mendiants. Huile sur toile de Sébastien Bourdon. (1616-1671).

Les crimes à Paris

À la recherche d’emplois, de secours ou de rapines, des flots de migrants provinciaux affluaient vers Paris. Ces déshérités trouvaient des habitats précaires dans des garnis, des bâtiments délabrés, des ruelles, des impasses, des cours, des terrains restés vagues et vides aux abords des remparts. Pour faire face à la montée des malheurs, des initiatives de charité avaient permis la création en 1656 du grand Hôpital général sis à la Salpêtrière. Dans la même perspective, en mars 1667 fut créée une Lieutenance générale de police de Paris. Dès le mois de juillet, le titulaire de la charge Nicolas de La Reynie fit évacuer une zone mal accessible du quartier du Sentier, un lacis de ruelles et de cours appelé cul-de-sac Saint-Sauveur. Une tradition pittoresque, lancée par un compilateur de curiosités parisiennes, Henri Sauval, et reprise par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris (1831), prétendait y situer la Cour des Miracles, c’est-à-dire un site populeux où les faux estropiés, malades simulateurs, habitués à mendier aux portes des églises retrouvaient le soir venu l’usage de leurs yeux et de leurs jambes, partageant leurs recettes avec un chef des escrocs appelé le Grand Coesre. À la vérité, cette légende d’une Cour particulière et d’un royaume d’argot remontait loin ; c’était une fable circulant dans des petits livres amusants parus en 1596 et en 1630 qui exposaient les bons tours des marginaux et le langage secret qui leur permettait de s’entendre entre eux. On y découvrait les thèmes du Grand Coesre et de la Cour des miracles autrement dite « piolle franche ». Une part de ce lexique d’argot s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui : mézigue (moi), lourde (porte), piolle (chambre), piot (lit), pivot (vin), ratichon (prêtre), roupiller (dormir), etc. On y apprenait aussi des expressions révélatrices : « On crie au vinaigre, happons le taillis, épouse la foucardrie » (On est répéré, taillons-nous, jette la bourse). Il faut noter que la tonalité des mots indique une origine et une aire de circulation limitées aux pays de langue d’oïl.

Le commerce de prostitution à Paris vers 1780 concernait, selon la police, plus de vingt mille femmes dans une ville d’environ cinq cent mille habitants. Plus que pensionnaires de maisons, elles étaient occasionnelles, migrantes provinciales, servantes, lingères, lavandières, couturières logées dans les garnis des rues populeuses proches de la place de Grève et des ports des rives de Seine. Elles n’étaient inquiétées qu’en cas de scandales. De même le maquerellage était rarement condamné ; il était exercé le plus souvent par des femmes loueuses de chambres et aussi par des soldats des Gardes-françaises. En effet, la débauche n’était pas poursuivie comme telle ; elle était regardée comme contravention de police, justiciable de la Chambre de police du Châtelet, non comme une cause criminelle. L’attention de la police portait plutôt sur les métiers exercés dans des lieux publics, taverniers et marchands de vin, maîtres de jeux de paume, tenanciers de bains, gérants de tripots et maisons de jeux, tous établissements attirant de jeunes gens fortunés et des voyageurs étrangers qui y couraient la prétentaine et constituaient des cibles faciles pour les escrocs et voleurs de haut rang.

L’âge des chauffeurs et des incendiaires.

Les changements démographiques et économiques sous le règne prospère de Louis XV développaient les routes que parcouraient sans cesse plus de marchands et qui s’encombraient de jeunes nomades. Ainsi apparaissait une marginalité criminelle inédite par ses formes et ses dimensions. À la fin du xviii° siècle commença un temps des pègres — le mot était nouveau — des hantises sociales, des bagnes — bien plus peuplés que les galères — et des prisons multipliées puisqu’elles devenaient une peine judiciaire.

Un certain type d’extorsion criminelle semble se répandre alors, la menace d’incendie dans les campagnes. À vrai dire, ce crime avait été dénoncé de tout temps. Dans un pays d’agriculture céréalière, de mangeurs de pain et de fragilité des récoltes, la justice avait toujours veillé à la protection des greniers et des granges. L’incendie volontaire était un moyen trop facile de vengeance et puis sa menace devenait une pratique de rançonnement : « Je te ferai réveiller par le coq rouge ». Les ordonnances des parlements en France condamnaient les coupables à des morts cruelles ; les édits des Pays-Bas autrichiens, à Gand, à Mons, prononçaient des sentences comparables. Une ordonnance du Parlement de Flandre siégeant à Douai (6 mars 1683) dénonçait la dispersion dans les gouvernements de Lille et Cambrai de billets exigeant des paysans des rançons pour se préserver d’incendie ; les auteurs de ces sommations étaient appelés « sommeurs » et déclarés passibles du bûcher. La jurisprudence cite d’assez nombreux cas. Élie Dubois, marchand d’images et mendiant, né près de Bapaume, avait en 1754 formé une bande d’errants originaire de villages dispersés jusqu’aux environs de Laon et de Crépy-en-Valois. Leurs menaces écrites d’incendie demandaient des rançons allant de vingt jusqu’à six cents écus ; il semble qu’elles aient parfois réussi, mais que souvent leurs porteurs ne soient pas passés à l’acte. Si des sommeurs avaient effectivement brûlé des granges, ils mouraient sur la roue, comme en mai 1770, un jeune homme de Cambrai et en mars 1777 un habitant de Malplaquet, qui avait extorqué trente écus, exécuté à Avesnes comme « incendiaire, sommeur et assassin ».

Les chauffeurs de pieds. Gravure de 1862

La grave insécurité des routes pendant la décennie révolutionnaire, culminant dans les exactions des bandes de « chauffeurs », imposa en 1801 une loi (7 février) instaurant dans certains départements des cours spéciales de justice. En 1808, la cour spéciale du département de Jemmapes (ancien comté de Hainaut) constatait le maintien et même la montée des menaces de feu des granges et meules de blé dans les départements du nord de l’Empire. La menace était le plus souvent liée à la coutume du « mauvais gré ». C’est-à-dire qu’elle frappait des propriétaires qui par intérêt sordide renvoyaient des tenanciers qui depuis longtemps cultivaient en famille un même terroir ; elle menaçait aussi les cultivateurs qui osaient prendre leur place. D’autres fois, le chantage à l’incendie était plus banalement une forme simple et brutale de terreur locale. Voici par exemple un brasseur de Braine-le-Comte ; il reçut l’ordre de déposer dix-huit cents francs à l’entrée d’un bois. L’auteur de la lettre nommé François Daigre se disait « chef de trente indépendants », maître des « personnes riches à vingt lieues à la ronde. Je leur jure une tranquillité entière et je me rends leur protecteur contre tous les attentats ». Daigre faisait raconter par la rumeur qu’un fermier près de Lille avait fait protéger sa maison pendant trois semaines et que « dès qu’il cessa de faire garder sa ferme, on y mit le feu aux quatre coins ». La peine des sommeurs reconnus coupables était désormais fixée à vingt-quatre ans de fers. Pendant la première partie du XIXe siècle, les affaires d’incendies volontaires dans les campagnes se comptent par dizaines en Flandre, en Normandie, etc. Les comtés ruraux de l ’Angleterre connaissaient les mêmes drames, les lettres de menace y étaient “balancées” (to swing) par un fabuleux Captain Swing.

Dans cette période de transformation sociale et d’apparition d’une criminalité beaucoup plus citadine, l’idéologie romantique, oublieuse des vieilles peurs campagnardes, allait construire la légende du joyeux brigand, secours des pauvres et champion de la veuve et l’orphelin…

Yves-Marie Bercé vient de publier “Bons princes et ministres haïssables aux XVIe et XVIIe siècles” aux éditions du Cerf (2023).