Un film récent, Apaches de Romain Quirot, avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Dominique Pinon et quelques autres, nous rappelle l’extrême violence des rues parisiennes dans les années 1900. Plus poétique, en noir et blanc, le délicieux Casque d’or de Jean Becker montrait déjà en 1952 comment deux bandes rivales s’affrontèrent pour les beaux yeux d’une blonde, qui tapinait dans l’Est parisien.

Article publié dans Histoire Magazine N°13

« Tête-d’Or doit son sobriquet à la couleur jaune de ses cheveux et Museau-de-Brochet par analogie à la forme de sa bouche semblable à celle de ce poisson. Ils portent tous les deux le costume de la maison des jeunes détenus (Petite-Roquette). Le dernier, baptisé Moule-à-Singe par ses camarades, aurait, d’après eux, le facies de ce quadrumane », relate le policier Gustave Macé dans son Musée criminel, dès 1890. Parmi ces « fleurs d’échafaud », il signale tout particulièrement File-Menton et Maltourné, deux gamins qui « crevaient, à l’aide de frondes et de chasse-pierres, les yeux des animaux du Jardin des Plantes, et lorsqu’ils s’emparaient de pigeons ramiers, sous prétexte de s’amuser, ils les plumaient vivants ».

Ces groupes d’enfants à demi sauvages ne sont pas rares en plein Paris, à la fin du XIXe siècle. Ainsi, « La Comète, Margoulin et Museau-de-Brochet faisaient partie d’une bande de malfaiteurs ayant pour chef Os-à-Moelle, bandit qui n’avait pas vingt ans. Porteurs d’outils nécessaires aux effractions, ils s’introduisaient la nuit dans les maisons habitées, afin d’y commettre des vols. » D’autres vivent à quinze ou seize ans de proxénétisme, protégeant des prostituées de leur âge. Ils détroussent parfois les « flanelles », autrement dit les clients faiblement virils de ces demoiselles, et se retrouvent dans des bals sulfureux pour danser jusqu’au matin.« J’ai toujours éprouvé une pénible émotion en écoutant les plaisanteries, les bravades, les mots d’argot, les termes obscènes, sortir de la bouche de ces enfants pervertis, et si bien doués que dans leur précocité criminelle ils possèdent la connaissance du bien et du mal, acquise dans le milieu où ils se meuvent, confie Macé. Les perquisitions pratiquées chez les parents de ces jeunes vauriens m’ont permis de voir des intérieurs d’une immoralité repoussante. »Et il cite une bouquetière de dix ans que sa mère envoyait mendier : « Papa et maman boivent de l’eau-de-vie, se disputent, se battent et s’embrassent. Je ne suis ni sourde ni aveugle ; je vois, j’entends ce qui se passe autour de moi. »

Une fille des fortifs

Ces enfants des rues, livrés à eux-mêmes, s’agglomèrent en véritables bandes, sous l’autorité d’un garçon plus âgé qu’on appelle « une terreur ». En 1902, la presse trouve un surnom à ces jeunes délinquants, connus pour leur violence et leur cruauté : les « apaches ». Ils défraient la chronique depuis que Leca, chef de la bande des Popincs, s’est battu au couteau contre son rival Manda, chef de la bande des Orteaux. Tous deux se disputent Amélie Hélie dite Casque d’or, une Vénus du trottoir à la foisonnante chevelure blonde : à vingt-quatre ans, celle-ci déclenche une véritable guerre des rues entre les deux groupes. « Ce sont là des mœurs d’Apaches, du Far West, indignes de notre civilisation. Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des fortifs, une blonde au haut chignon, coiffée à la chien ! » s’indigne Le Petit Journal. Le mot est lancé : avec lui toute une vogue survient, un folklore romantique qui dure encore, puisque Casque d’or a depuis 1972 un square à son nom dans le XXe arrondissement de Paris.

Les apaches parlent l’argot, ou pour mieux dire, jaspinent le jars. Hostiles au travail, dans une IIIe République qui tend à le glorifier, ils défient le pouvoir en volant, cognant, faisant justice eux-mêmes au sein de leur confrérie. Minces, agiles, l’air avantageux, ces voyous un peu dandies portent effrontément la casquette ; un foulard autour du coup, une ceinture de tissu rouge dissimulant surin et rigolo (couteau et revolver), ils mènent la vie dure aux policiers de la capitale.

Comme toute pègre bien ordonnée, le monde des apaches est régi par une implacable loi du silence : on ne parle pas aux « fligues » ou « flicks », qui deviendront nos flics.

Gare à la « casserole » qui fait trop de bruit, à la « balance » qui se fait indicateur auprès de l’ennemi. Si c’est une femme, elle peut s’en tirer avec « la croix des vaches », une double entaille au couteau sur le front, qui signale la bavarde à la vindicte du milieu et complique quelque peu son métier de racoleuse. Si c’est un homme, pas de pitié : honni, déshonoré, le dénonciateur mérite la mort.

C’est ainsi que dans le quartier de Grenelle, en janvier 1907, une « balance » est identifiée par un certain Bouillet, qui se venge en lui tirant une balle dans le ventre ; avant d’expirer toutefois, la victime parvient à ramper jusqu’à l’assassin pour lui planter cinq fois son cran d’arrêt dans le dos. Les deux voyous meurent côte à côte…

Cinq mois plus tard, aux abords du boulevard de la Chapelle, un malfrat nommé Marchais fait attraper une autre « casserole »par sa bande, qui l’attache au poteau de torture, comme feraient de véritables Apaches d’Amérique : « On ne le tua pas, mais on le “piqua” à maintes reprises et, finalement, Marchais, qui frappa le dernier, lui coupa le nez », rapporte le supplément illustré du Petit Journal, le 19 mai 1907, sous le titre « Atroce vengeance d’un rôdeur ».

Avec la même rudesse, l’apache défend son territoire : quelques rues où il a ses habitudes, où tapinent ses « marmites » et où sa bande fait régner la terreur. Contrairement à une idée répandue, les agressions contre les pompiers ne sont pas une innovation des banlieues modernes : ne tolérant aucune intrusion de la force publique sur ce qu’ils considèrent comme leur zone d’influence, les apaches du quartier de Clignancourt scandalisent la France en mai 1907 quand, pendant l’incendie d’une usine, ils attaquent les agents et crèvent les tuyaux des pompes.

Moeurs d’Apaches. Atroce vengeance d’un rodeur. Le petit Journal n°861 du 18 mai 1907. Coll.part.

Moeurs d’Apaches. La vengeance d’un mourant. Le Petit Journal n°845 du 27 janvier 1907. Coll.part.

Pas question, bien sûr, de laisser les autorités s’immiscer dans leurs conflits internes, d’ailleurs fréquents, entre voleurs et proxénètes.

« Charles Farcot dit Le Bey devait son sobriquet à son influence auprès des femmes et, contrairement à ses homonymes de Tunis ou d’ailleurs qui, sur leurs listes civiles, entretiennent des sérails, il se faisait, lui, entretenir par le sien », raconte avec verve l’ancien commissaire Émile Archer, qui publie en 1911 un truculent livre de souvenirs sous le titre évocateur de Mes Constats d’adultère. D’habitude, il opère en milieu bourgeois ou petit-bourgeois pour dresser procès-verbal en flagrant délit et envoyer l’épouse infidèle à la prison pour femmes de Saint-Lazare, mais une fois il eut la surprise d’être mandé par un authentique malfrat, un ancien tripier connu sous le surnom de La Tripe, dont Le Bey avait séduit la meilleure « gagneuse » et sa femme légitime : Marie La Braise !

« C’est pendant la détention préventive de La Tripe que la chose, ébauchée depuis longtemps, s’était faite et le mari en avait eu connaissance.

Marie La Braise n’avait pu supporter le veuvage que lui imposait l’arrestation préventive de son homme et s’était mise en ménage avec Le Bey malgré les lettres enflammées et les bons conseils qu’elle recevait de la Santé. » Quand il sort, l’apache trompé crie vengeance et sa jalousie l’aveugle au point de faire appel à la force publique, crime inexpiable dans son monde. Aussi le constat d’adultère vire-t-il au charivari : « Lorsque je me présentai, en effet, avec mon client, un matin, vers six heures, dans un hôtel de la rue du Poteau1où sa femme s’était réfugiée pour y filer le parfait amour avec Charles Farcot dit Le Bey, tout le clan des apaches était sur pied », raconte le commissaire, qui doit bientôt protéger La Tripe. « Car les vingt ou trente apaches mâles et femelles qui devant l’hôtel, attendaient son arrivée, l’accueillirent par une telle bordée d’injures et de menaces qu’il prit peur. Tout tremblant, il chercha un refuge derrière moi, se demandant s’il devait aller jusqu’au bout. Une fille en cheveux, véritable pierreuse des boulevards extérieurs, s’élança vers lui, repoussant les agents et lui cria :

— Va, donc, eh ! feignant, lâche, va donc voir La Braise qui t’attend avec son mâle…

Et elle lui cracha au visage. »

Ces mœurs érotiques brutales fascinent la bonne société de l’époque ; il devient du dernier chic d’aller s’encanailler dans les bals populaires, où l’on danse tout près de ces marlous si peu fréquentables, mais si séduisants.

Et tant pis si une montre en or et quelques bijoux, parfois, suscitent la convoitise de ces aimables chourineurs du clair de lune.

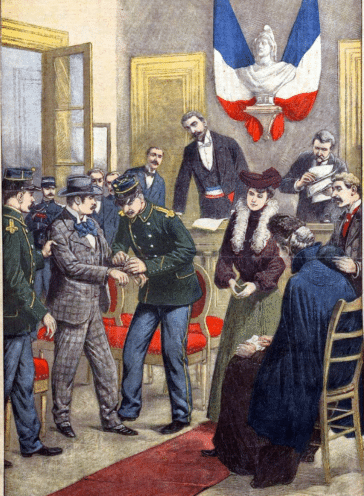

Le mariage d’un chef d’Apaches. Le Petit Journal n°634 du 11 janvier 1903. Coll.part.

La lutte contre les Apaches. Deux héroïques enfants défendent la maison paternelle. Le Petit Journal n°778 du 15 octobre 1905. Coll.part.

Les rastas

Or, tandis que les bambocheurs des beaux quartiers se risquent dans la compagnie des apaches, les palaces, les bars chic et les foyers des grands théâtres voient s’épanouir une population étrange de faux nobles et de faux riches connus sous le nom de « rastas ».

Exploits d’Apaches. Pendant l’incendit d’une usine, des bandits attaquent les agents et crèvent les tuyaux des pompes. Le Petit Journal n°862 du 26 mai 1907. Coll.part.

Certains sont étrangers, Levantins, Sud-Américains, Créoles : autant de rastaquouères dont il est difficile de vérifier les titres et les antécédents. D’autres, très Français, présentent toute l’apparence du gentilhomme enjoué qui a su rester simple. Ainsi le comte de Roussillon, fringant homme d’affaires qui se charge de faire fructifier les avoirs de ces dames en mal d’amour : de son vrai nom Alphonse Grappe, ce plébéien originaire d’Avignon est arrêté le 30 mai 1906. « Beau parleur, bel homme et portant élégamment la toilette, cet aventurier avait fait de nombreuses victimes, notamment parmi les femmes d’un certain âge, auprès desquelles il multipliait ses assiduités », commente Le Petit Parisien au lendemain de son arrestation.

Arrestation de la sirène de Reuilly. Le Petit Journal n°642 du 8 mars 1903. Coll.part

Plein de ressource, le faux comte profitera de son séjour en prison pour rédiger Les Mémoires d’un rasta, publiés en 1907. Escroqueries au mariage, chantages, traite des blanches, proxénétisme : c’est tout un monde de trafics et de plaisirs mêlés qu’il dévoile, avec cynisme et bonne humeur. « Peut-être a-t-on souvenance de ce rasta se mariant sous un faux nom et un faux titre avec une dame qui, elle aussi, portait une particule qui ne lui appartenait pas davantage, s’amuse-t-il. Il s’agissait d’un homme et d’une femme tarés et voulant se duper réciproquement. Elle, le croyant fortuné et marquis, lui la supposant riche et baronne. »

Avec ses postiches et ses cartes de visite, le personnage fictif d’Arsène Lupin emprunte beaucoup au monde des rastas.

Dans ce monde interlope, la presse signale même en 1903 l’arrestation d’une bande de rastas dirigée par une femme, « la Sirène de Reuilly », dans le XIIe arrondissement de Paris.

En sa maison d’allure bourgeoise, le commissaire Brunet découvre une pharmacie et une table d’opération, pour les coups durs, et à l’étage, tout un butin d’objets précieux, dérobés dans des églises ou chez des orfèvres. « La Sirène de Reuilly et tout l’intéressant petit monde qui gravitait autour d’elle ont été envoyés, sous bonne escorte, au Dépôt, conclut le supplément illustré du Petit Journal ; et, en ce moment, le Coureur, le Marquis, l’Alboche, le Zouave, Karl, la Pieuvre, le Docteur méditent dans leurs cellules solitaires et fort peu confortables, sur les vicissitudes des choses humaines. »

Tandis que les rastas ne risquent en général que de brèves peines de prison, les apaches finissent souvent au bagne, comme Leca et Manda, quand ce n’est pas sous le couperet de la guillotine. Les plus coquets se font d’ailleurs tatouer une ligne de pointillés autour du cou, avec la mention « Ma tête à Deibler », l’exécuteur en chef…

Bruno Fuligni vient de publier le manuscrit inédit de Marie-Justine Pesnel, Les Confessions de Madame Cent-Kilos (JC Lattès).