Le grand entretien avec Olivier Grenouilleau

Article publié dans Histoire Magazine N°10

Vous avez beaucoup publié, sur la question des esclavages et de leurs abolitions. Pourquoi ce livre sur le christianisme ?

Olivier Grenouilleau : Afin de répondre à une question, ou, plutôt, d’essayer de sortir d’une impasse. Depuis le XIXe siècle, au moins, deux attitudes s’opposent en effet. La première, essentiellement critique, revient à se demander comment les Églises et les chrétiens ont pu durablement s’accommoder d’une insoutenable contradiction : celle opposant une religion prônant l’amour de son prochain et la réalité de pratiques esclavagistes attentatoires à la dignité humaine, parfois justifiées par des alibis religieux, voire génératrices de profits pour l’institution ecclésiastique. De nature apologétique et en partie défensive, la seconde attitude conduit, au moyen d’une reconstitution a posteriori des événements, à présenter l’histoire du christianisme comme celle d’une lente, nécessaire et logique maturation de l’idée abolitionniste, en quelque sorte contenue en germe dans son esprit.

Il me semblait que ni l’une ni l’autre de ces approches ne tenait véritablement la route. Tout faire tourner autour de la question des « responsabilités » (ou non) des Églises et des chrétiens conduisait à étudier le passé en fonction de critères d’aujourd’hui, à s’empêcher de comprendre comment les hommes du passé ont vu les choses, qu’ils se soient trompés ou non, bien conduits ou non. Or, comprendre comment les acteurs du passé percevaient les choses, et quels sens ils pouvaient donner à leurs actions, telle est la tâche de l’historien.

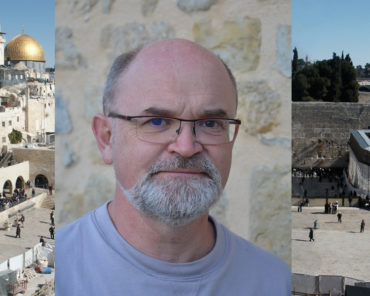

Saint Grégoire de Nysse- Icône mosaïque du XIe siècle

N’y avait-il pas, déjà, des travaux sur le sujet ?

Beaucoup de choses ont été écrites sur la question. Mais il s’agit généralement, soit de travaux anciens, hérités du XIXe siècle et marqués par les querelles de cette époque, entre laïcs et clergé, soit d’études plus récentes, parfois extrêmement solides, mais consacrées uniquement à des segments d’histoire. Or, on ne peut la comprendre, à mon sens, qu’en en restituant la globalité. Aucune synthèse moderne, sur la longue durée, n’existait sur la question.

Vous parlez d’approche globale. De quoi s’agit-il ?

Il y a diverses manières de définir l’histoire dite globale. À mon sens, globale est une histoire s’intéressant à de vastes territoires, au monde ou à certaines de ses parties, sur une longue durée. Le global, cependant, ne se définit pas seulement par ses dimensions. Il prend sens par la mise en réseau des informations. Tenter de relier les multiples facettes d’un même sujet, même si elles relèvent de thématiques et de temporalités variées, travailler à en saisir les articulations, voilà qui est global. À condition d’étudier précisément comment se combinent ces articulations, en fonction de contextes changeants. Impossible de faire autrement si l’on souhaite éviter le piège des approches linéaires, essentialistes et manichéennes.

Portrait de Bartolomé de las Casas (1474-1566)

C’est sur la longue durée, depuis la Bible et la prédication du Christ jusqu’à aujourd’hui, que j’étudie l’attitude des chrétiens et de leurs diverses Églises (notamment réformées et catholiques) vis-à-vis de l’esclavage : que cet esclavage concerne des chrétiens ou des non-chrétiens, des Européens, des Indiens ou des Africains. En essayant de réinsérer ces attitudes dans leur temps, de les relier à d’autres phénomènes, comme l’évolution des idées et l’attitude des pouvoirs d’État. Car Églises et chrétiens ne sont pas seuls au monde. Leur action est en partie conditionnée par des facteurs qui leur sont extérieurs.

Quel regard porte-t-on sur l’esclavage au moment où le Christ commence à prêcher ?

Un regard contrasté. Jamais l’esclavage, en effet, n’est allé de soi. Sinon il n’aurait pas été nécessaire de fourbir des arguments afin d’essayer de le légitimer. Cela ne signifie pas que les hommes du passé partageaient forcément notre totale condamnation de l’esclavage. Cela veut dire qu’il pouvait être générateur d’un certain malaise, dont, globalement, on cherchait cependant à s’accommoder. À l’époque de la vie du Christ, les stoïciens proclament l’unicité du genre humain. Mais ils jugent que l’esclavage de l’âme, celui de l’homme soumis à ses passions, est de loin plus préjudiciable que celui des corps. Aussi peuvent-ils parfois inciter les maîtres à se comporter « humainement » envers leurs esclaves, sans pour autant remettre en cause l’institution esclavagiste. Les Hébreux disposent d’esclaves, y compris de coreligionnaires. Un texte (Deutéronome, 24,7) interdit cependant l’enlèvement d’un Israélite libre. Un autre (Lévitique, 25, 39-55) exclut l’asservissement perpétuel d’un Israélite par un autre. Il y a là ouverture d’un espace rendant théoriquement possible l’idée d’un dehors où la captivité est permise et d’un dedans où la liberté pourrait à terme l’emporter. Mais, globalement, la présence de l’esclavage dans l’Ancien Testament ne choque pas les contemporains.

Distinguant ce qui revient à César (et donc au pouvoir temporel) de ce qui est proprement spirituel, le Christ n’aborde pas directement le sujet. Le message christique ne nie pas la question des rapports sociaux, des statuts et du pouvoir. Mais il n’entend pas s’y arrêter. À cette approche, qu’il transcende, se substitue une relation interpersonnelle, à l’échelle des consciences, fondée sur la réciprocité et l’échange de services. Au cours du dernier repas avec les disciples, Jésus leur lave les pieds. Ajoutant : « En vérité, en vérité je vous dis, l’esclave n’est pas plus grand que son Maître ni l’envoyé plus grand que celui qui l’a envoyé » (Jean, 13, 12-16).

Les commerce des esclaves dans l’Europe de l’Est au Haut Moyen Age, peinture de Sergueï Ivanov (1864-1910).

Saint Paul a-t-il été, en la matière, progressiste ou conservateur ?

Certains font de lui un progressiste, voire un révolutionnaire. Paul ne demande-t-il pas à Philémon d’accueillir l’esclave Onésime comme un frère « dans la chair et dans le Seigneur » (Épître à Philémon, 10-21) ? Paul, pourtant, ne propose nullement de l’affranchir. Dans la Première épître aux Corinthiens (7, 20-24), il se fait même impératif : « Que chacun demeure dans la vocation où il se trouvait quand il a été appelé. Esclave tu as été appelé ? Ne t’en soucie pas ; mais, même si tu peux devenir libre mets plutôt à profit ta condition d’esclave ». Paul serait-il donc conservateur ?

Disons-le : nos termes de « progressiste », « conservateur » ou « révolutionnaire » n’ont pas de sens pour les contemporains. Romains, 6, 15-23 nous résume la perception paulienne, à travers trois étapes. La première est de dimension anthropologique : l’homme est esclave du péché et revêt ainsi la tunique de l’esclavage. Mais il peut choisir de devenir esclave ou « enfant » (les termes sont parfois interchangeables chez Paul) de Dieu et de la « justice ». La perspective devient alors ontologique. Elle renvoie à l’essence même de l’homme, à sa destinée manifeste. La troisième étape est celle de la vraie libération. Permettant de jouir des fruits de ce nouvel esclavage librement consenti, elle réside dans un salut compris comme accès à la « sainteté » et à la « vie éternelle » en Christ. C’est là l’ultime affranchissement, le seul qui soit réel. Paul regarde vers l’au-delà, vers le salut éternel.

Pourquoi l’Empire romain devenu chrétien n’a-t-il pas aboli l’esclavage ?

D’abord parce que l’Empire ne devient véritablement chrétien que fort tardivement. Lorsque Constantin se convertit, en 312, les chrétiens constituent à peine 5 à 10 % de la population de l’Empire. En 375 (il est le dernier empereur dans ce cas), Valentinien est enseveli chrétiennement tout en étant déclaré dieu. C’est vers 390 que le culte païen est interdit. Il faut attendre le VIe siècle pour que l’Empire, qui n’existe alors plus qu’en Orient, ne soit peuplé que de chrétiens. En second lieu, force est de constater que l’idée de mettre un terme à l’institution esclavagiste par la loi constitue un impensé à l’époque qui nous intéresse. Tous les penseurs admettent la dissociation des droits.

Au début du IIIe siècle, dans le Digeste, le juriste Ulpien note que tous les hommes sont égaux en droit naturel mais qu’il peut y avoir des esclaves dans le droit des gens.

Il n’y a là, pour lui, aucune contradiction, seulement évocation de deux univers distincts. À défaut de penser l’articulation et la hiérarchisation des droits, comme cela se concrétise au XVIIIe siècle, impossible d’aller de l’avant en ce domaine. Sauf à considérer que, se renforçant, l’Église devienne théocratie, impose ses vues à l’État, et aspire réellement à transformer l’organisation matérielle ici-bas. Or là n’est pas son projet.

Gravure des “Etablissements portugais et hollandais en Afrique”,XVIIe siècle, Musée royal de l’Afrique centrale.

Navires négriers hollandiers et anglais devant l’île Sainte Eustache , Iles du Vent, anciennes Antilles néerlandaises , 1763.

N’y a-t-il pas eu, cependant, des avancées, avant que ne disparaisse l’Empire romain ?

À partir de la fin du Ier siècle, la société romaine est traversée par des facteurs favorables à une re/moralisation du monde. La vague moralisatrice traverse aussi les courants philosophiques et idéologiques profanes et le pouvoir impérial. L’État et l’Église sont ainsi amenés, de concert, à régler certaines questions épineuses. Il en va ainsi des mariages mixtes entre chrétiens libres et esclaves, de la manumissio in ecclesia (qui sacralise, en quelque sorte, l’affranchissement effectué dans l’enceinte d’une église), du droit d’asile permettant à des esclaves de fuir la colère de leurs maîtres, de l’intégration d’anciens esclaves dans le clergé, de l’interdiction de la gladiature, ou bien encore des limites imposées à la pratique du fenus, qui pouvait conduire à l’esclavage par le biais de l’endettement.

S’immiscer dans les rapports entre pouvoir impérial, maîtres et esclaves permet à l’Église de se positionner en juge ou arbitre. Que cela serve ses intérêts ne signifie nullement l’absence d’autres raisons à son action.

Mansuétude et piété ne s’opposent pas forcément à l’intérêt bien compris.

L’Église des temps médiévaux a-t-elle œuvré en faveur de l’émancipation des esclaves ?

L’Église alors, rappelons-le, dispose d’un nombre souvent considérable d’esclaves. Et, officiellement, ses serviteurs n’ont pas le droit de les affranchir, car ils appartiennent à l’Institution qui en a besoin. Mais, concrètement, des évêques affranchissent. La manumissio in ecclesia et le droit d’asile se renforcent. L’affranchissement pieux chez les laïcs est encouragé. Le sacrement du mariage vaut pour les esclaves comme pour les libres, ce qui contribue au renforcement de la famille et bride quelque peu le pouvoir des maîtres. L’esclavage comme institution n’est cependant pas remis en cause. Le plaidoyer d’un Grégoire de Nysse, au IVe siècle, en faveur de la naturalité de la liberté humaine (Homélies sur l’Ecclésiaste) est éclipsé par la théologie augustinienne de l’esclavage comme sanction du péché. Au XIIIe siècle, réactualisant l’héritage aristotélicien, Augustin renforce l’idée d’une certaine « naturalité » de l’esclavage. Ce dernier a alors en grande partie disparu d’Europe occidentale. Mais il demeure présent au Sud et à l’Est. Un contraste apparaît alors entre de réelles ouvertures, favorisant la liberté, et ce qui s’apparente parfois à un enfermement dogmatique.

On dit souvent que l’Église a pris fait et cause pour les Indiens d’Amérique, mais oublié les Africains esclaves, voire légitimé leur mise en servitude. Pourquoi ?

En Amérique, à propos des Indiens, un bras de fer oppose très vite les colons à l’Église (du moins à une partie de cette Église, car l’attitude des jésuites demeure longtemps bien ambigüe). Les très catholiques souverains d’Espagne naviguent entre deux eaux. Mais des convergences entre Église et État permettent d’avancer. Entre 1537 et 1542, le pape Paul III et Charles Quint mettent un terme officiel à l’esclavage des Indiens. Cela n’empêche pas les exactions de se poursuivre. Mais, pour la première fois en Amérique, un esclavage est officiellement prohibé. Le processus est plus long et complexe dans le Brésil portugais.

En 1455, avec Romanus Pontifex, la papauté renforce le monopole commercial portugais en Afrique. Cela ne légitime pas la traite. Mais les négociants s’engouffrent dans la brèche. En 1685, la question de la suppression de l’esclavage des Africains se pose pour l’Amérique espagnole. Le nonce apostolique, la congrégation de la propagation de la foi et l’Inquisition y sont favorables. Charles II écoute l’avis du Conseil des Indes. Par le biais de contrats d’asiento l’Espagne charge des nations étrangères de fournir en esclaves ses colonies d’Amérique. La question de l’abolition est évacuée.

Mosaïque représentant le Christ entre deux esclaves. La porte romane de l’ancien hôpital trinitaire de San Tommaso in Formis. Rome, Italie.

Sur le temps long, quels facteurs vous apparaissent-ils avoir favorisés l’abolition ?

Le cas de l’abolition de l’esclavage des Indiens en Amérique espagnole est révélateur : le rapprochement de l’Église et de l’État permet d’avancer. L’histoire globale sur le temps long le confirme.

Qu’il s’agisse de l’esclavage des chrétiens par des chrétiens (qui persiste, au détriment des chrétiens orthodoxes, jusqu’au XVe siècle), de celui concernant les habitants des îles Canaries en 1435, ou bien des Indiens d’Amérique, un même processus est repérable. Les considérations d’origines (ethnique, religieuse, sociale…) en paraissent absentes. Mais une sorte de règle tacite s’impose : lorsqu’un peuple, y compris non européen, est, en tant que tel, soumis à un prince chrétien et christianisé, l’esclavage n’est plus légitime. Le double dominium, la coïncidence des identités religieuses et politiques, favorise la liberté. Des personnes, considérées comme des individus isolés, provenant de parties du monde où ce double dominium ne s’exerce pas, sont, par contre, susceptibles d’être conservées comme esclaves. Du moins jusqu’au XVIIIe siècle, lorsque s’opère une évolution considérable des mentalités, pour des raisons à la fois profanes et sacrées.

En matière d’esclavage atlantique, les protestants ont, lit-on souvent, été pionniers parmi les abolitionnistes. Le confirmez-vous ?

C’est une vieille lune. Les catholiques ont lancé la traite atlantique, les protestants (Anglais et Néerlandais) contribué à son apogée. Les pères de la Réforme se désintéressent de l’esclavage américain et Luther insiste sur le caractère sacré de l’ordre institué sur terre. En Amérique, désireux de ne pas heurter les planteurs et de ne pas freiner l’évangélisation de leurs esclaves, des pasteurs mettent en avant l’idée d’une sorte d’esclavage « chrétien ». Des voix isolées s’élèvent, il est vrai. Mais il faut quasiment un siècle pour que les quakers se décident à en finir avec l’esclavage. Et il n’y a pas, dans le monde réformé, d’équivalent au débat qui, durant un siècle, agite l’espace ibérique à propos de la légitimité ou non de la traite et de l’esclavage américain.

À partir du XVIe siècle, les hommes d’Église dénonçant le système le font à partir d’arguments assez comparables, qu’ils soient catholiques ou non.

Signe que, en la matière, le type de spiritualité l’emporte sur la confession. À la fin du XVIIIe, l’Angleterre, puissance protestante, se met résolument à la tête du combat abolitionniste à l’échelle internationale. Aux États-Unis, le christianisme évangélique joue un rôle important. Mais des catholiques aussi se mobilisent en Europe continentale, de manière moins organisée, avant que le pape ne décide, en 1839, de condamner officiellement la traite et l’esclavage.

Quid de la figure de Victor Schœlcher, symbole de l’abolitionnisme français, et du rôle des chrétiens ?

Schœlcher joua un rôle essentiel, à partir de 1842, lorsqu’il se convertit à l’idée d’une abolition immédiate de l’esclavage, et, en 1848, en réussissant à convaincre les hommes forts de la IIe République à l’abolir effectivement, par décret. Mais le mouvement abolitionniste français puise ses racines dans le XVIIIe siècle. Profanes et religieux, des hommes d’orientations idéologiques variées s’y manifestent. Un rapprochement entre catholiques et protestants permet, sous la monarchie de Juillet, d’abolir définitivement la traite. Côté catholique, Charles Forbes René de Montalembert et le martiniquais Cyrille Bissette, de Felice, côté protestant, figurent aussi parmi les premiers, parfois avant Schœlcher, à passer de l’idée d’une abolition progressive (de fait sans cesse repoussée) de l’esclavage à celle de sa prohibition immédiate.

Les portraits de Victor Schoelcher (1804-1893), Charles Forbes de Montalembert (1810-1870) et Cyrille Bissette (1795-1858)

Le Cardinal Charles Lavigerie (1825-1892).

Les catholiques, avec le cardinal Lavigerie, se mobilisent, à la fin du XIXe siècle. Leur combat n’aurait-il pas, aussi, favorisé la colonisation ?

C’est en 1888 que le cardinal Lavigerie, bras droit du pape Léon XIII, lance sa fameuse « croisade noire » afin de lutter contre la traite et l’esclavage en Afrique ; lesquels persistent, et même se développent, alors que la traite atlantique a disparu. Le Brésil, dernier État américain à le faire, vient, cette même année, d’abolir l’esclavage sur son sol. La papauté prend ainsi l’avantage sur les églises réformées. En incitant les grandes puissances à intervenir sur le sol africain, Lavigerie pousse-t-il à la colonisation ? Sans doute contribue-t-il à lui fournir un alibi supplémentaire. Mais le processus colonial est déjà enclenché, pour des raisons économiques et plus encore politiques. On retrouve, par contre, dans les discours de Lavigerie, des éléments amenés à être plus tard utilisés dans la rhétorique du droit d’ingérence pour raisons humanitaires.

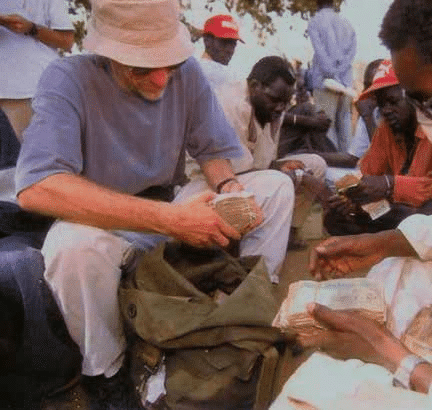

Au dessus : Le Pape Jean-Paul II (1920-2005) lors de sa visite sur l’île de Gorée, au Sénégal le 23 février 1992. A gauche : Achat d’esclaves par une ONG évangélique au Soudan dans les années 1990.

On peut avoir l’impression, aujourd’hui, d’un retrait des chrétiens en matière de lutte contre l’esclavage. Qu’en est-il vraiment ?

Des chrétiens évangéliques se sont manifestés au Soudan, dans les années 1990, en rachetant des esclaves pour les libérer. Louable intention ayant néanmoins conduit à rendre plus rémunératrices les réductions en esclavage. La préparation du Grand jubilé de l’an 2000 incite Jean-Paul II à multiplier les demandes de pardon : à Yaoundé (1985), La Réunion et Rome (1989), au Cap-Vert (1990), à Gorée, surtout (1992). Acte « de courage et d’humilité pour reconnaître les fautes commises par ceux qui ont porté et portent le nom de chrétien », le pardon, dit-il, doit permettre la libération des consciences des formes de ressentiment.

Le combat continue aujourd’hui. Mais l’esclavage change en partie de visage, l’Occident n’est plus vraiment directement concerné par ce phénomène, et d’autres formes d’atteinte à la dignité humaine se multiplient. Aussi le combat contre l’esclavage tend à s’insérer au sein de plus vastes questions, comme celle de la traite des êtres humains, et, plus généralement, des droits humains.

CHRISTIANISME ET ESCLAVAGE – D’Olivier Grenouilleau

Ed. Gallimard Septembre 2021 – 544 pages- 28.50 €