Durant l’année 1918, quinze grandes batailles gigantesques se succèdent, faisant sur le front de l’ouest 3,5 millions d’hommes tués, blessés ou capturés dont un million de Français.

Michel Goya analyse le rôle majeur joué par l’armée française, qui va par sa solidité, son ingéniosité et sa modernité emporter la victoire.

Nous l’avons rencontré pour évoquer un aspect trop souvent négligé :la tactique et la stratégie militaire mises en oeuvre lors de cette année cruciale de 1918. Entretien …

Dans votre ouvrage « Les vainqueurs », vous avez choisi d’analyser la Grande Guerre, et plus spécifiquement l’année 1918 sous l’angle de la stratégie militaire ou « l’art de guerre », un aspect un peu occulté …

Michel Goya : L’art de la guerre est un des grands oubliés de l’historiographie française de la Grande guerre, sinon de tous les conflits. Le poilu a été décrit abondement dans sa vie quotidienne dans les tranchées ou à l’arrière, dans son rapport à la violence, à l’art, au sexe ou toutes autres choses relevant souvent de la sociologie ou plus encore de l’anthropologie. Cet effort a été indispensable mais il tendait à occulter un élément essentiel : les soldats n’étaient pas là par hasard et juste pour souffrir. Ils étaient aussi des participants conscients et actifs d’une action politique visant à imposer sa volonté à un ennemi et cette action se décline en stratégie, art opératif et tactique, termes qui désignent à la fois les échelons de la force et les manières dont on l’emploie.

J’ai eu mon grand-père comme source primaire et étrangement c’était l’angle qu’il choisissait aussi pour parler de sa guerre, soixante ans après les faits. Cet ancien sous-officier de la coloniale ne parlait pas de la vie dans les tranchées, il parlait de ses combats contre les Allemands et surtout de ses victoires. C’est à cet effort de recherche de la victoire, cette discipline à tous les sens du terme, que je me suis intéressé.

Vous vous concentrez sur l’année 1918, une année généralement traitée de manière plus rapide par l’historiographie et c’est pourtant une période où les batailles se succèdent sur plusieurs fronts …

Michel Goya : C’est un paradoxe. Il s’agit probablement de l’année la plus riche en évènements, au moins en évènements militaires, et c’est aussi souvent celle qui est la moins traitée. Il est vrai que les opérations militaires sont souvent plus larges, plus grandes, et plus difficiles à décrire après des années de mobilisation des forces et de complexification de leur emploi. En France, si on demande de citer des batailles de la Première Guerre mondiale, on entendra La Marne et surtout Verdun, éventuellement la Somme ou « Le chemin des Dames ». Pour 1918, c’est souvent le trou noir. Or des batailles où intervient au moins une armée française, comme à Verdun ou sur la Somme, il y en a douze sur le front Nord-Ouest et une dans les Balkans, sans parler de participations dans d’autres fronts. Ces batailles s’enchaînent cependant à un tel rythme et une telle échelle qu’elles sont difficiles à distinguer.

Quelle est la situation des forces en présence en 1918 ?

Michel Goya : L’hiver 1917/1918 est une période de fortes évolutions. Du côté des puissances centrales, les nations sont épuisées par la guerre mais la sortie de la Russie du conflit laisse entrevoir un espoir. Il sera en effet peut-être possible d’exploiter économiquement les conquêtes de l’Est pour compenser les effets du blocus exercé par les flottes de l’Entente. Il sera surtout possible de transférer sur le front français la majeure partie des forces qui combattaient l’armée russe. L’Allemagne, alors le seul membre actif de la Quadruplice1, disposera alors de deux atouts : une légère supériorité numérique sur les forces alliées en France et de nouvelles méthodes de combat qui permettent d’envisager de pouvoir enfin percer le front à grande échelle. Cette supériorité n’est cependant que momentanée puisque les troupes américaines commencent à arriver en France et à partir de l’été 1918, le rapport de forces basculera mécaniquement en faveur de l’Entente. Le plan allemand est alors simple : vaincre avant l’été, et pour cela détruire au plus vite par de violentes offensives le corps expéditionnaire britannique en France ou le pousser à réembarquer. Une fois, les Britanniques éliminés, les Français seront trop faibles pour résister à l’armée allemande. La France vaincue, la guerre ne sera peut-être pas terminée mais elle prendra un tour beaucoup plus favorable à l’Allemagne.

Du côté des Alliés, on se prépare à cette grande offensive ou plutôt à cette série d’attaques allemandes très violentes. Le plan est alors symétrique de celui des Allemands : résister jusqu’au basculement du rapport de forces. Les ressources humaines des trois armées sur le front de l’Ouest, belge, britannique et surtout française sont alors limitées mais elles peuvent compter sur des industries de guerre en plein développement. Ces armées peuvent donc elles aussi bénéficier de deux atouts : une densité matérielle supérieure à celle des Allemands, plus de canons, plus d’avions, beaucoup plus de chars, etc. et des forces de réserve françaises très mobiles grâce à une motorisation beaucoup plus poussée qu’ailleurs.

L’armée française de 1918 n’est plus la même qu’au début de la guerre. Elle a considérablement évolué en quatre années de combat…

Michel Goya : Elle s’est complètement transformée. L’armée française de 1918 a plus de points communs avec celle d’aujourd’hui qu’avec celle de 1914 qui ressemble encore beaucoup à l’armée de Napoléon. Jamais une organisation française de cette dimension, plusieurs millions d’individus, ne s’est transformée aussi vite, preuve qu’il s’agissait aussi d’une armée « intelligente » avec une très grande capacité d’innovation. Bien entendu, ce n’est pas la seule dans ce conflit, les autres grandes armées sont contraintes aussi à ces évolutions mais l’armée française est celle qui va le plus loin. Elle est incontestablement la plus moderne du monde en 1918. Elle est devenue une armée pleinement industrielle. Ses soldats sont devenus des ouvriers du combat qui pratiquent les « 3 x 8 » entre repos, secteurs calmes et secteurs difficiles. Les fantassins ne déplacent plus à pied mais en camions, ils ne sont plus habillés d’uniformes chamarrés mais de tenues fonctionnelles. Même les mutineries de 1917 ressemblent plus à une grande grève qu’à une insurrection.

Quelles sont les innovations, les évolutions techniques majeures ?

Michel Goya : Toutes les innovations ne sont pas techniques, loin de là. L’invention du groupe de combat d’infanterie en 1917 est une innovation majeure qui doit surtout à un changement de regard. Pour la première fois en effet, on considère qu’un jeune sergent peut prendre des décisions tactiques. On lui confie alors le commandement d’une cellule autonome d’une dizaine de soldats spécialisés que l’on baptisera groupe de combat à la fin de la guerre. Le groupe de combat est une combinaison d’innovations techniques (le nouvel armement des fantassins), de structure, de méthodes et de culture.

Dans le champ technique, le premier impose la maîtrise de la troisième dimension, avec non seulement les aéroplanes mais aussi la capacité à envoyer des obus avec précision à des dizaines de kilomètres de distance. En quatre ans, on invente pratiquement tout des méthodes d’engagement de l’aviation et de l’artillerie dans ce nouveau théâtre d’opérations aérien. Le deuxième champ est celui de la motorisation. L’armée française dispose de quelques centaines de voitures, camions et tracteurs en août 1914. A la fin de la guerre, elle en dispose de plus de 90 000. L’armée française dispose alors de plus de camions ou de chars que toutes les autres armées du monde réunies. Elle est capable de se déplacer comme aucune autre. Le troisième domaine est celui des communications. Dotée de 2 000 téléphones, 50 postes de radio TSF et 600 kilomètres de câbles télégraphiques en 1914, l’armée français en possède respectivement 200 000, 28 000 et 2 000 000 quatre ans plus tard et d’une tout autre qualité. La France a alors techniquement des années d’avance sur l’Allemagne dans ce domaine.

La tactique militaire aussi a évolué…

Michel Goya : La première surprise de la guerre est d’abord qu’elle ne se termine pas en France en 1914. C’est un désappointement à la fois pour les Allemands qui voulaient éviter d’avoir à combatte sur plusieurs fronts et pour les Français qui ne pensaient pas pouvoir mener une guerre longue face à la puissante Allemagne. La deuxième est l’apparition des lignes de tranchées et leur grande résistance. L’esprit offensif et le souci de terminer la guerre au plus vite se traduisent par la recherche de la percée large et profonde des lignes allemandes dont on croit qu’elle sera décisive. De 1915 à 1917, on s’obstine donc à percer selon deux méthodes, l’attaque brusquée ou l’attaque méthodique, qui échouent constamment jusqu’à la crise des mutineries en mai 1917. La prise de commandement du général Pétain change les perspectives. Il n’est plus question de percée ou même de bataille décisive mais de martelage du front jusqu’à l’effondrement allemand. Pétain a organisé la doctrine aux possibilités des moyens de l’époque mais grâce à une industrie française en plein développement, il peut aussi se doter des moyens les plus adaptés à cette nouvelle doctrine.

Ce que vous appelez « la petite guerre » se met en place …

Michel Goya : La « petite guerre » désigne toute l’activité de patrouilles, raids et coups de main, harcèlement par tireurs d’élite, qui apparaît avec les tranchées mais se développe surtout à partir de 1916. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit de recueillir des renseignements grâce à la capture et l’interrogatoire de prisonniers. C’est une manière aussi de maintenir la pression sur l’ennemi et de s’aguerrir. De l’automne 1917, à l’exception de la bataille de la Malmaison en octobre, au printemps 1918 c’est l’activité principale de l’armée française. Chaque division d’infanterie a pour ordre d’organiser un coup de main par semaine. Ces coups de main auront une importance considérable lors des offensives allemandes. Le plus célèbre d’entre eux survient dans la soirée du 14 juillet 1918 en Champagne. Mené par 170 hommes, il permet de ramener 27 prisonniers des tranchées allemandes et ces prisonniers donnent des détails précis sur l’attaque qui aura lieu quelques heures plus tard face à la 4e armée. Celle-ci peut alors prendre des dispositions, frappe massive d’artillerie sur les premières lignes allemandes, repli du gros des forces sur la position principale de résistance quelques kilomètres en arrière, qui font complètement échouer l’attaque allemande.

À quel moment et dans quelles circonstances s’opère le tournant pour l’aviation ?

Michel Goya : L’aviation n’a que quelques années au début de la guerre, tout est à inventer ou presque. Dans un premier temps, alors que les engins deviennent plus solides et performants, on explore tous les usages possibles. Certains sont des succès inattendus, comme le réglage de l’artillerie par les airs grâce à la TSF embarquée, d’autres sont décevants comme le bombardement de l’industrie adverse. En 1916, l’aviation d’observation est devenue tellement importante que la chasse aérienne doit livrer bataille dans le ciel pour que les soldats au sol et particulièrement les artilleurs ne soient pas aveugles. En 1917, on a, à peu près, inventé tous les usages possibles de l’aviation. On y ajoute désormais la masse. L’industrie aéronautique française produit autant d’avions dans les six derniers mois de 1917 que depuis le début de la guerre. Pour les fantassins de 1918, la vision des avions est devenue banale. Certains d’entre eux sont directement à leur service pour guider l’artillerie, la renseigner, mitrailler les résistances qu’ils peuvent rencontrer ou guider les obus vers elles. Ils peuvent parfois ravitailler par parachute ceux qui sont isolés. Plus en avant, les bombardiers frappent l’arrière de l’ennemi, sa logistique, les gares. Plus loin encore, des avions de reconnaissance recherchent les unités de réserve de l’ennemi. D’autres déposent ou larguent des agents de renseignements. Partout, les avions de chasse protègent, les amis et traquent les avions ennemis. L’aviation est désormais omniprésente et totalement indispensable au combat. La seule division aérienne, qui regroupe 600 chasseurs et bombardiers, représente à elle seule trois fois le volume de l’aviation française de 1914 mais seulement un cinquième de celui de 1918. Les appareils eux-mêmes n’ont plus rien à voir en termes de performances. En quatre ans, la vitesse maximale a doublé, le plafond triplé et la capacité d’emport de bombes quintuplé.

Votre ouvrage fait la part belle au récit des batailles qui se succèdent sur cette année 1918…

Michel Goya : Elles sont très nombreuses. Nous ne sommes plus du tout dans la même échelle que les années précédentes en grande partie parce que les moyens et la logistique ne sont plus les mêmes. Il est possible de faire beaucoup plus de choses en 1918 que seulement un an plus tôt. C’est la raison pour laquelle, le front se débloque après des années de fixation. Décrire cet enchaînement de batailles, qui n’ont même plus de noms de villes ou de lieux précis, est d’ailleurs assez difficile. Il s’agit plutôt de campagnes regroupant plusieurs batailles dans un même espace-temps cohérent : la campagne de mars-avril en Picardie-Flandres, celle de Champagne de mai à juillet, la reprise des « poches » allemandes de juillet à septembre, la prise de la ligne Hindenburg en octobre et la poursuite en Belgique enfin, sans oublier, pour ne parler que des engagements majeurs français, la campagne des Balkans à partir de septembre. Avec l’année 1918, on a renoncé à l’idée de grande bataille décisive pour gérer des successions de campagnes. C’est ce que l’on appellera plus tard l’art opératif.

char FT-17 avançant dans une rue d’Essey-et-Maizerais, 13 septembre 1918 . © collection Nicolas

Czubak. Exposition « Le nouveau visage de la guerre. Combattre Meuse,1918». Jusqu’au 21 décembre.

Mémorial de Verdun, Fleury-devant-Douaumont.

Dans la première partie de cette année 1918, les allemands sont très offensifs. Ils dominent…

Michel Goya : Il y avait plusieurs stratégies possibles pour l’Allemagne au début de 1918 mais le choix de s’attaquer au corps expéditionnaire britannique était logique. Il fallait probablement s’y tenir. Ludendorff n’a pas su résister aux différentes opportunités et a fait divaguer les efforts de ses troupes. La percée du 21 mars 1918 a été une grande surprise mais la vitesse d’arrivée des renforts français en constitue une autre. La résistance acharnée des Britanniques et des Français arrivés massivement au nord de la Somme, font échouer le plan allemand. Ludendorff considère alors qu’avant d’attaquer les Britanniques, il faut détruire les réserves françaises ou au moins les attirer loin des Flandres. Toutes les autres attaques porteront donc contre les Français. Parfois avec un grand succès comme le 27 mai sur l’Aisne, mais typiquement, alors qu’il n’était pas du tout prévu de menacer Paris, Ludendorff décide de saisir l’opportunité de la percée pour foncer jusqu’à la Marne. Cette victoire tactique devient alors un embarras opérationnel puisqu’il faut tenir désormais une grande poche autour de Soissons. Ce sont finalement les Allemands qui sont absorbés loin des Flandres. Ils vont perdre un temps précieux en s’obstinant en vain en Champagne jusqu’au retournement de situation. A partir de ce moment-là, le dernier espoir allemand réside dans ce que les Alliés appellent la ligne Hindenburg, lorsque celle-ci est prise, en deux semaines seulement là où elle avait permis de tenir toute l’année 1917, il n’y a plus d’espoir pour les Allemands.

Qu’est-ce qui donne l’avantage aux Alliés à partir de juillet 1918 ? Quelle est la situation de l’armée française ?

Michel Goya : Les attaques allemandes sont très puissantes mais elles nécessitent de bénéficier de la surprise et comme elles dépendent de la mise en place d’une grande masse d’artillerie, elles sont assez lentes à organiser. Avec le temps, les Alliés parviennent à les déceler. Il n’y a plus de surprise et il est possible de s’organiser en conséquence et même d’organiser une contre-attaque le 18 juillet. A partir de ce moment-là, les Alliés prennent l’initiative des opérations. En premier lieu car ils sont capables d’organiser des opérations plus rapidement que les Allemands. Les attaques sont de moins grande ampleur, on ne cherche pas une percée profonde, et grâce aux moyens motorisés, on peut les organiser plus vite que les Allemands. La contre-attaque du 18 juillet s’effectue sans pratiquement de préparation d’artillerie préalable mais en utilisant la puissance de choc de centaines de chars. La supériorité numérique des hommes s’ajoute aussi à celle des machines à partir de ce moment-là, par l’arrivée des Américains mais aussi l’augmentation croissante du nombre de déserteurs allemands.

A ce moment-là l’armée française, qui contrairement au corps expéditionnaire britannique combat presque sans interruption depuis mars, est incontestablement usée. Son chef Pétain, qui ne conçoit pas encore une victoire finale avant de l’année 1918, souhaite mettre son armée en retrait et laisser les Britanniques et les Américains prendre à leur charge le gros du combat. La multiplication des attaques ne lui en laisse pas le loisir et l’armée française est encore au premier rang dans les offensives finales.

La victoire des Alliés doit beaucoup à l’opération menée dans les Balkans …

Michel Goya : Oui et c’est un peu une surprise qui n’aurait pas dû en être une. La 15 septembre 1918, les armées alliées d’Orient, sous le commandement du général Franchet d’Esperey, parviennent à percer le front en Macédoine. C’est une manœuvre spectaculaire, une des rares percées du front réalisées par les Alliés, et surtout une manœuvre qui obtient des résultats stratégiques puisqu’elle permet d’obtenir la reddition de la Bulgarie et la fragilisation des deux empires austro-hongrois et turc, qui ne tardent pas non plus à sortir du conflit. C’est un peu une victoire surprise, facilitée par l’excellence de la préparation mais aussi par l’affaiblissement de l’ennemi consécutif au retrait des troupes allemandes de ce théâtre pour les engager à l’Ouest. En misant tout sur le succès des offensives sur le front français, le commandement allemand s’est affaibli partout ailleurs, dans les Balkans ou en Allemagne même, par exemple en réquisitionnant tous les chevaux de l’agriculture en ruinant ainsi définitivement cette dernière. Lorsque la dernière offensive allemande échoue en juillet 1918 et qu’il s’avère impossible désormais d’en lancer une nouvelle, la situation des Puissances centrales se trouve d’un seul coup encore plus fragile qu’au début de l’année. Les Alliés ne soupçonnent pas encore l’ampleur de cette faiblesse, mais la conquête de la Macédoine en est un révélateur puissant. A partir de ce moment, on envisage très sérieusement la fin de la guerre avant la fin de l’année.

Lieutenant-Colonel R.D. Garrett,

42th DIUS testant un téléphone allemand

capturé. Essey-et-Maizerais, 19 septembre 1918

© collection Nicolas Czubak. Exposition

« Le nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918». 2018.

Mémorial de Verdun, Fleury-devant-Douaumont.

Il aura manqué une dernière bataille…

Michel Goya : En octobre, le haut-commandement allemand, qui dirige de fait le pays, a compris qu’il n’y avait plus aucun espoir et que son armée était en voie de destruction rapide. Son objectif est alors de se dédouaner de la défaite et de sauver ce qui peut encore l’être. Il se place en retrait laissant le nouveau gouvernement civil négocier rapidement la paix. Du côté allié, on se trouve un peu surpris par cette précipitation soudaine à négocier. Il y a alors deux options : saisir l’occasion ou pousser encore son avantage en poussant l’offensive en cours et en attaquant en Lorraine jusqu’à la libération totale du territoire français et peut-être belge, la destruction de l’armée allemande et la pénétration en Allemagne. Il semble qu’il y ait eu alors à peu près consensus pour accepter la demande immédiate d’armistice. Les clauses en sont tellement dures qu’elles équivalent à une victoire militaire. Les efforts, les souffrances ont été tels aussi qu’on ne sent pas forcément le courage de les prolonger pour un résultat que l’on peut obtenir sans combat. L’inquiétude est même plutôt que ces conditions soient jugées trop dures et que les forces allemandes, dont on surestime encore les capacités, continuent le combat. Il y a aussi l’idée qu’une prolongation de la guerre réduira l’importance de la France au profit des Etats-Unis dans le camp des Alliés. Une paix obtenue en 1918 aura plus de chance de correspondre aux vues françaises qu’une autre en 1919.

Ce n’est qu’ensuite que l’on s’aperçoit de la manœuvre de l’état-major allemand qui, dès le retour en bon ordre des dernières troupes organisées, commence à diffuser le mythe de la défaite occasionnée par le « coup de poignard » dans le dos des traîtres de l’arrière. Cela aura des conséquences politiques fortes en Allemagne et contribueront à la victoire du nazisme et au déclenchement du second conflit mondial. C’est véritablement à ce moment-là que surgira le regret de ne pas avoir notamment lancé la grande offensive prévue en Lorraine en novembre 1918. C’est aussi la raison pour laquelle dans ce nouveau conflit, il ne sera pas question d’armistice mais seulement de capitulation sans condition.

Comment expliquez-vous ce déclin de l’outil militaire dans les années qui suivent la victoire de 1918 ?

Michel Goya : Il y a de nombreuses raisons. Il y a d’abord simplement le fait que l’on bascule d’un seul coup de ressources abondantes à un budget réduit. Dès la fin des combats, l’effort de l’Etat, par ailleurs très endetté, est logiquement porté sur la reconstruction et le retour à une vie normale dans la nation. L’armée française doit faire avec ce qu’elle a. Pendant pratiquement dix ans, elle ne reçoit aucun matériel nouveau. Pire, en l’absence de commande militaire, les compétences industrielles militaires, en particulier dans l’aéronautique, périclitent. La crise économique et la politique d’austérité qui prévaut alors paralysent encore les efforts pendant des années. Ce n’est vraiment qu’à partir de 1935 et surtout de 1937 qu’un effort budgétaire important permet de débloquer un peu les choses, mais il est bien tard.

Les évolutions stratégiques contribuent également au marasme. Malgré la défaite, l’Allemagne conserve un potentiel humain et industriel toujours supérieur à celui de la France. Pour empêcher qu’elle redevienne une menace, il y a alors deux voies possibles : une surveillance étroite avec l’occupation militaire de la Rhénanie, qui constitue ainsi un glacis protecteur, ou alors une normalisation et une pacification des rapports entre les nations. A la fin des années 1920, la France se rallie à la deuxième approche. Dans ces conditions et alors que la première ligne de défense est reportée sur la frontière, l’outil militaire n’a plus besoin d’être aussi mobile pour se porter sur le Rhin. Avec la disparition des tenants d’un modèle offensif, comme Foch, le modèle défensif l’emporte complètement et les ressources disponibles sont consacrées à la construction d’une ligne de défense. Jointe à une réduction du service militaire à un an, l’armée française devient une pure armée de mobilisation, sans aucune possibilité de pré-action et avec peu d’équipements modernes. Avec des institutions politico-militaires mal organisées et des généraux qui évoluent peu, on obtient une armée qui se fossilise sans même s’en apercevoir.•

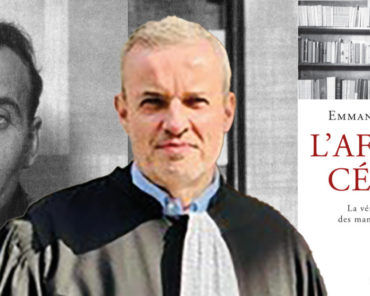

Officier des Troupes de marine et docteur en Histoire contemporaine, Michel Goya a, en parallèle de sa carrière opérationnelle, enseigné l’innovation militaire à Sciences-Po et à l’Ecole Pratique des Hautes-Etudes. Il se consacre aujourd’hui à la recherche et l’écriture. Il est l’auteur de L’invention de la guerre moderne (Tallandier, 2004), de plusieurs ouvrages sur les conflits contemporains dont Irak-Les armées du chaos (Economica, 2008), de Sous le feu-La mort comme hypothèse de travail (Tallandier, 2014), d’une étude sur le comportement au combat, et des vainqueurs (Tallandier, 2018). Il tient un blog consacré aux questions stratégiques : La voie de l’épée.