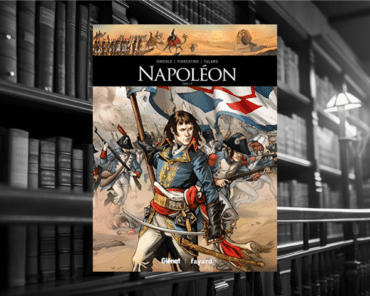

Si certains personnages semblent s’être préparés au destin glorieux qui les attendait à l’image d’un de Gaulle ou d’un Churchill, et suivaient une ligne toute tracée, pour Napoléon Bonaparte, il en va différemment tant ses origines, sa jeunesse corse sont éloignés de ce qu’il accomplira le reste de sa vie. Une vie hors du commun qui traverse l’histoire telle une comète, celle apparue l’année de sa naissance sera comme un présage. Patrice Gueniffey revient avec nous sur le « mystère Napoléon ». Entretien avec Patrice Gueniffey.

Article publié dans Histoire Magazine N°6

Bonaparte, dans sa jeunesse ne diffère pas des autres jeunes gens de son époque, il rêve d’un destin glorieux, mais rien ne permet de présager la suite des évènements …

Patrice Gueniffey: S’il se distingue des jeunes gens de sa génération, c’est seulement parce qu’il est Corse, né l’année même de la conquête de l’île par la France. Cette ascendance corse laissera évidemment des traces : toujours il se reposera de préférence sur un petit clan de fidèles, soit corses, soit qu’il a connus dès ses débuts, à Toulon ou en Italie. De même, il n’oubliera jamais les siens, et cela même s’il n’a pas eu à se louer de sa famille, qui l’a davantage desservi, et même trahi ( Joseph en Espagne, Louis en 1810, Caroline en 1814), que servi. Les deux seuls dont il n’ait pas eu à se plaindre sont sa sœur Elisa et son beau-fils, le vice-roi d’Italie Eugène de Beauharnais. Mais les traits que l’on pourrait dire corses de sa personnalité sont peu nombreux. De son ascendance, il gardera surtout un accent. Pour le reste, il est français. Grâce à une bourse, il a fait ses études sur le continent, où il a reçu la même éducation que tous ceux de son âge qui allaient, à vingt ans, se jeter tête la première dans la Révolution. Il a été instruit dans la lecture des classiques, celle des auteurs du grand siècle, de Corneille à Racine, et aussi dans celle des auteurs les plus célèbres de son siècle, surtout Jean-Jacques Rousseau. On ne trouve donc rien qui le distingue fondamentalement de ceux de sa génération, sinon peut-être cet écartèlement entre plusieurs cultures qui fut finalement sa chance : il n’était pas attaché à sa terre natale au point de ne pouvoir s’en délivrer un jour, il était français par l’éducation mais assez indifférent à ce qui divisait alors les Français (le caractère absolu de la monarchie ou les privilèges de la noblesse), et s’il aimait se dire Italien, c’était une passion de tête, rien de plus. Du reste, on dit qu’il parlait un mauvais italien. A 17 ans, à la fin de ses études, il était devenu pleinement français.

Comment définiriez- vous sa personnalité ? Et qu’est-ce qui la forge ?

Patrice Gueniffey : Le déracinement sans aucun doute. Il se traduit non seulement par un certain détachement – les querelles françaises ne sont pas les siennes, il ne se sentira d’aucun parti -, mais par une grande liberté qui lui permettra, le moment venu, d’attirer à lui des gens de tous les

partis. Il en va de même vis-à-vis des siens. Les témoignages d’affection seront toujours rares. Apparemment aucun sentiment fort envers son père, même un peu de mépris, de la froideur vis-à-vis de sa mère. C’est seulement à la fin que mère et fils deviendront proches. Certainement de l’affection pour Joseph, mais guère d’estime, un engouement passager pour Louis dont il assura l’éducation, de l’indulgence pour Pauline. C’est peu. Comme disait Taine, on se demande parfois d’où il est tombé, comme une pierre venue d’on ne sait où. Les livres comptent pour beaucoup dans la formation de sa personnalité. Il semble avoir été un jeune homme plutôt solitaire. Un grand lecteur, quoique désordonné. Il lit Plutarque et Corneille, maîtres ès- héroïsme, des récits sur l’orient qui toujours le fascinera. Mais le sentimentalisme rousseauiste le touchera aussi, jusqu’au jour où il dira avoir cessé d’aimer Jean-Jacques et ne plus croire à « la bonté naturelle de l’homme ».

Quel est son rapport à la Révolution ?

Patrice Gueniffey: Dès 1789 il a pris parti en faveur de la Révolution, sans toutefois en approuver les violences. Au contraire, apprenant pendant l’été qu’on a pendu quelques émeutiers il s’en félicite. De plus, il ne faudrait pas s’imaginer un Bonaparte ayant adhéré aux principes de 1789 ou souhaitant pour la France un autre gouvernement que la monarchie. Non, c’est dans l’intérêt de la Corse qu’il approuve la Révolution. Depuis la fin de ses études, il s’est pris de passion pour son île natale. On le dirait aujourd’hui indépendantiste. Sans doute se verrait-il bien comme un nouveau Paoli, libérant la Corse de la domination française comme le vieux chef en exil l’avait délivrée des Génois.

Aussi la Révolution qui vient d’éclater à Paris lui apparaît comme une bonne chose : à coup sûr elle va affaiblir le gouvernement royal, donc augmenter les chances d’arracher la Corse à la France. C’est le paradoxe de cette époque : officier d’artillerie dans l’armée royale, il n’aime guère les

atteintes à l’autorité du roi, mais patriote corse il se réjouit de tout ce qui peut affaiblir la France. Et c’est seulement en juin 1793, lorsque les partisans de Paoli le contraindront à la fuite, qu’il fera le deuil de ses rêveries corses.

Napoléon va sentir que la « fortune », la chance l’accompagne …

Patrice Gueniffey: On dit qu’il était superstitieux. C’est sans doute un peu vrai. Mais dès lors qu’il se retrouve sur le continent, et plus précisément à Toulon à la fin de 1793, il commence à sentir qu’un « destin » l’attend. Il en sera plus convaincu encore en Italie en 1796, et à partir de ce moment une conviction le soutiendra : que la « fortune », comme il disait, serait avec lui tant qu’il n’aurait pas atteint le but où son destin l’appelait.

L’épisode de Toulon en 1793 va marquer une étape décisive. A cette occasion, Bonaparte va montrer des qualités militaires déterminantes …

Patrice Gueniffey: Oui…

…on ne décèle rien avant cette date. Comme s’il était devenu lui-même en quittant, contraint et forcé, le petit théâtre corse pour une scène beaucoup plus vaste, à sa mesure : la France en Révolution de 1793.

Placé un peu par hasard à la tête de la petite artillerie de la petite armée chargée de reprendre Toulon aux royalistes et aux Anglais, il va révéler un don militaire que nul n’aurait pu deviner. Il avait étudié la guerre, avec application, mais il n’en avait aucune réelle expérience. Et là, soudain, ayant à commander aux troupes peu disciplinées de 1793, à tenir tête à un état-major de soldats plus ou moins improvisés, on le voit, à 24 ans, montrer un sens du commandement, une autorité innée et un coup d’œil tactique hors pair. Il voit tout de suite quelle stratégie employer pour reprendre Toulon, il impose ses vues à des officiers qui ont le double de son âge et il attire autour de lui un premier cercle de fidèles, de Muiron et Junot à Marmont, dont certains le suivront jusqu’au terme de l’épopée.

Il a certes su mettre en valeur ses victoires pendant la campagne d’Italie, mais, Bonaparte révèle des qualités de stratège exceptionnelles …

Patrice Gueniffey: On exagère l’importance de la propagande. Il est vrai qu’il savait très bien faire sa propre réclame et qu’il en a tiré un avantage certain sur le terrain politique. Il sait magnifier ses victoires, mieux que les autres, les Jourdan ou les Moreau. Mais c’est aussi que les victoires qu’il remporte en Italie en 1796 et 1797, de Mondovi et Lodi à Rivoli, sont époustouflantes. Beaucoup de ses contemporains ont pensé qu’on n’avait rien vu de tel, dans l’histoire de la guerre, depuis Frédéric II et Turenne, et c’est même César et Alexandre qu’on lui a comparé, sans qu’il ait eu besoin de donner le la. L’opinion l’a d’emblée vu en Héros. Le « Héros italique », disait-on. Poètes et peintres ont accouru d’eux-mêmes à Milan pour voir le prodige, les uns pour chanter ses louanges, les autres pour faire son portrait. Dès cette époque les estampes et les médailles se sont multipliées à son effigie. On en a retrouvé dans toute l’Europe. Même si celle-ci était en grande partie ennemie de la Révolution française, certains pays en guerre avec la France, il existait de Paris à Saint-Pétersbourg un tel culte de l’héroïsme et de la gloire que la réputation du jeune général s’est répandue dans toute l’Europe.

Partout on était ébloui par la jeunesse du personnage, par l’aisance avec laquelle il imaginait des manœuvres militaires éblouissantes, et surtout par la vitesse à laquelle il les mettait en œuvre, et qui laissait ses adversaires comme groggy.

Napoléon traverse l’Histoire tel une comète, des comètes dont on fait grand cas à l’époque et qui seront tantôt de bon ou de mauvais augure …

Patrice Gueniffey: A l’époque de la gloire, on dira que la comète dite de « Meissier » qui avait traversé le ciel en 1769 était venue pour annoncer la naissance de Napoléon. Une autre comète passa dans le ciel de Paris en 1811. Cette fois, on prétendit que c’était pour saluer l’apogée de l’Empire et saluer la naissance de l’héritier du trône impérial, le roi de Rome. Chateaubriand devait faire remarquer que cette fois on aurait aussi bien pu voir dans cette comète un gage de malheur : un an après son passage, c’était le désastre de la campagne de 1812 en Russie, et le début de la fin.

Mais la comète est en effet une bonne image de l’histoire de Napoléon. Il est apparu sans crier gare, et il a disparu sur une île perdue de l’autre côté de la terre. Comme les comètes, il a laissé une traînée de lumière qui devait inspirer tout le XIXe siècle, artistes, écrivains, musiciens et poètes. Combien auront-ils été, comme Balzac ou Hugo, à vouloir être comme Napoléon, ou, comme Garibaldi ou Bismarck, à vouloir faire comme Napoléon ?

Patrice Gueniffey : Spécialiste de la Révolution et de l’Empire. Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (EHESS)