Prix d’Histoire de l’Europe 2022

Article publié dans Histoire Magazine N°12

Les situations géographiques, les climats, le relief et les eaux conditionnent les destins des hommes. Le continent européen a donc évidemment au cours des temps, couru des aventures et des avanies originales qui constituent son histoire particulière. Les populations, nations et souverainetés des espaces européens, à la fois rivales de leurs voisines et liées par le commerce, ont partagé à travers les siècles des fluctuations comparables. Elles ont été marquées par les mêmes influences collectives, d’abord par la religion chrétienne fondatrice et aussi par des institutions étatiques précoces. Elles partageaient l’observation de coutumes ou de lois appliquées à leurs agricultures et à leurs échanges marchands, des pratiques guerrières et des conventions de domination et d’estime qui structuraient les sociétés. Avec le passage des siècles les historiens de la postérité ont pu en reconnaître les ressemblances et singularités, en paix ou en guerre, dans les pires affrontements comme dans les accomplissements des lettres et des arts.

L’histoire enseigne que dans l’époque majeure et signifiante de son âge médian ou moyen Âge, avait pris rang parmi les souverainetés de l’Europe un pays enclavé dans de hautes terres, au bout de très longues routes, le duché ou royaume de Bohème. Sa couronne réunissait plusieurs territoires de paysages, de langues et de coutumes diverses. Paradoxalement, les rois, seigneurs et marchands des pays tchèque et voisins devaient leur fortune et leur force à certaines hautes terres peu fertiles. Apparues dès la fin du xii° siècle, ce furent en effet des mines d’argent et aussi d’étain dans le massif des Monts métallifères qui assurèrent pendant près de cinq cents ans la richesse de ce royaume, son prestige dans l’Europe des rois et princes et son orientation vers l’Occident. La couronne de Bohème recevait de fortes influences des plus grands peuples de l’Ouest. Ainsi, les institutions royales y suivaient le modèle de la très ancienne royauté française. L’exemple des libertés et privilèges des seigneurs provenait des puissantes noblesses allemandes. Le pays, comme nombre d’autres souverainetés, avait ses diètes où déjà au xiv° siècle, à côté des prélats et des seigneurs, siégeaient des députés des villes. La paysannerie s’y trouvait assez tôt capable de s’affranchir de redevances, d’accéder à l’hérédité des terres et à des signes d’autonomies villageoises qui demeurèrent longtemps inconnues des campagnards des royaumes situés plus à l’Est. Le prestige de la couronne tchèque rayonnait dans toutes les cours. En dépit des guerres de religion et des rivalités dynastiques les rois de Bohème au xv° siècle le pacifique Georges de Podebrady, son gendre Mathias Corvin, qui fut aussi roi de Hongrie, et le moins illustre Ladislas II, étaient selon les chroniqueurs italiens et français, réputés dans toute l’Europe pour leur sagesse, leur mécénat et leur savoir humaniste. Rassurez- vous, je m’arrête ici dans l’évocation des destins du peuple tchèque. J’ai cherché seulement à retrouver aux temps médiévaux des prémisses lointaines du rang que tient la République tchèque dans les structures internationales d’aujourd’hui. Elle sert dans l’occasion présente à rendre compte de la générosité et de l’opportunité de son accueil du prix d’histoire de l’Europe et à lui en exprimer la reconnaissance de son jury.

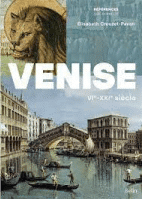

Le prix d’histoire de l’Europe qui illustre le passé de tout un continent semble cette année manquer à ses principes en choisissant la monographie d’une seule cité. Il s’agit du livre d’Elisabeth Crouzet Venise. En fait, le titre ajoute une précision de date merveilleusement provocatrice : vi° siècle- xxi° siècle, soit quinze cents ans d’un site apparemment isolé, mais qui a pu souvent faire figure de centre du monde. Ce lieu, en effet, a joué bien des rôles au cours des âges. Il fut un refuge à ses origines, puis un havre de marchands, repaire de marins et de conquérants, foyer de peintres et de musiciens, carrefour des nations de l’Europe et de la Méditerranée, lieu d’échanges des nouvelles et des idées, séjour de princes, rendez-vous de voyageurs, d’amateurs de beauté et de plaisirs, convergence aujourd’hui des touristes du monde entier.

Si Venise a bien été conçue, imaginée, édifiée par ses habitants, leur ville aujourd’hui ne leur appartient plus guère. Elle est devenue une capitale des loisirs et des arts, une proie des curieux, un enjeu d’histoire des civilisations. Élisabeth Crouzet, vénitienne amie de l’histoire ou historienne passionnée de Venise, accomplit dans ce livre superbe un exploit d’histoire totale, c’est-à-dire d’une utopie savante qui ne veut ignorer aucun aspect du passé. Sa chronique commence avec la légende de la fondation de Venise, le jour de l’Ascension de l’année 421, à l’heure de midi, dans un site improbable d’étangs, marais et lagunes au fin fond de la mer Adriatique. Le récit des aventures et avatars de la ville passe ensuite, selon les termes de l’auteur, par des «vies successives», des «durées emboîtées» qui font se succéder des étapes de la République sérénissime sortie des eaux : premiers horizons marins, cité guerrière, souveraineté aristocratique, empire méditerranéen, puissant et menacé. Il fut conquis et occupé après1798, il traversa les vicissitudes politiques glorieuses ou tragiques des xix° et xx° siècles, il est victime de nos jours de l’excès même de ses attraits.

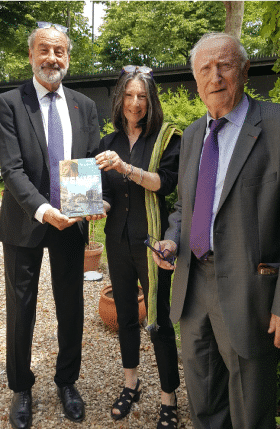

Son Excellence Monsieur Michal Fleischmann, Ambassadeur de la République tchèque en France. Catherine de Poplavsky, Secrétaire du Prix Yves-Marie Bercé, Membre de l’Institut. Président honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, président du Jury.

Dans une dernière partie, Élisabeth Crouzet choisit d’échapper à la scansion des époques et de donner libre cours à des enquêtes personnelles et intemporelles, érudites et captivantes. Elle fait voir l’environnement paysager extraordinaire, défi aux lois de l’écologie humaine. Elle met en scène les Vénitiennes aux vocations singulières, prestige de grandes dames, talents des boutiquières et artisanes ou chanteuses, modèles des saintes femmes, charmes vénéneux des filles de joie dont les noms étaient connus jusque dans les cours étrangères. Les afflux de nos jours de voyageurs innombrables, les illusions et les dangers du tourisme de masse noircissent l’ultime tableau. Les invasions des croisiéristes, l’inflation commerciale des calendriers de fêtes, la dégradation du site, la dépossession immobilière semblent programmer la disparition des derniers vénitiens véritables. Dans ces pages, l’historienne spécialiste des temps médiévaux comprend, expose, commente avec les mêmes sagacités et ressentiments les évènements joyeux ou sombres du dernier siècle; elle sait aussi bien expliquer les problèmes les plus anciens et les plus immédiats, les craintes et attentes de la Venise de l’avenir.

Il s’agit bien d’une histoire continentale, qui à notre époque devient même un regard sur un des pôles du monde. Le livre n’est pas une invitation au nomadisme abusif.

Le voyage qu’il propose traverse les temps, il parcourt les siècles, dans des flots somptueux d’images, de couleurs et de fastes.

Son iconographie très généreuse offre au lecteur des dizaines d’œuvres de peintres et de graveurs attentifs aux spectacles historiques, aux scènes de comédie, aux rencontres d’amants, aux paysages enchantés lorsque le soleil disparaît sur l’horizon de la lagune. Parler d’enchantement ressemble un peu au discours des agences de tourisme. Soyez sans crainte, ce vertige résulte d’une écriture de l’histoire tout à fait savante et, aussi bien, sensible aux fascinations des étrangetés des époques révolues.

J’en ai dit assez. Si vous n’aimez pas ce livre, n’ouvrez plus de livres d’histoire, vous n’en trouverez peut être pas de plus séduisant et de plus capable d’intelligence du passé