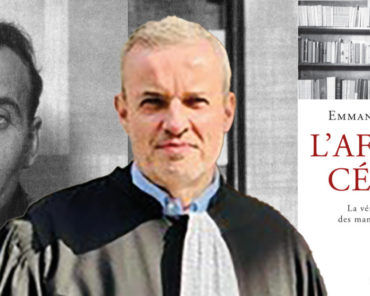

Après avoir revisité la campagne de Russie (1812), pour le compte des éditions Armand Colin, Jacques-Olivier Boudon nous a livré ces derniers mois un récit détaillé, et une analyse, de la campagne de France (1814). Pour nous, il a bien voulu revenir sur les aspects essentiels et les enseignements à tirer de ces quelques semaines, décisives, qui amenèrent la première abdication de Napoléon. Au fil de l’entretien, on comprend mieux pourquoi « la glorieuse défaite » participe autant à forger la légende napoléonienne, si présente dans nos mémoires.

F.T.H. : La campagne de France, telle qu’elle se déroule et jusque dans son tragique dénouement, a tout d’une épopée. Elle participe pleinement à la légende napoléonienne…

Jacques-Olivier Boudon : Oui, en effet, cette campagne a souvent été comparée à la première campagne d’Italie et on considère que c’est l’une des plus belles de Napoléon. C’est sans doute pour cette raison qu’elle s’inscrit pleinement dans la légende napoléonienne puisque Napoléon, avec des moyens très faibles, en tout cas très inférieurs à ceux de ses adversaires, va parvenir à les bousculer, à les battre à plusieurs reprises. Malgré tout, l’issue est celle que l’on connait et c’est une issue qui est fatale pour Napoléon, qui doit abdiquer. Le paradoxe, c’est que c’est en effet une épopée au sens où c’est un récit qui est plein de gloires, plein d’actes héroïques et en même temps c’est une campagne qui s’achève de façon défavorable pour Napoléon, ce qui n’a pas empêché qu’elle soit valorisée par la légende napoléonienne !

F.T.H. : Quand est-ce que commence véritablement la dislocation de l’Empire ?

Jacques-Olivier Boudon : La dislocation de l’Empire s’amorce déjà après l’échec de Napoléon en Russie puisqu’il est contraint d’abandonner une grande partie de la Pologne, le duché de Varsovie, -son armée est d’ailleurs repoussée plus à l’ouest-, et une partie des territoires allemands, qu’il regagne par la suite en 1813 au cours de la campagne de Saxe. Pourtant, on sent déjà après la campagne de Russie que la situation se détériore. C’est aussi parce que Napoléon est affaibli en Espagne en prélevant des troupes pour la campagne de Russie et ensuite pour la campagne d’Allemagne. Il n’a finalement plus les moyens de tenir la péninsule ibérique qui va tomber dès le mois de septembre 1813. Donc, même avant Leipzig, il a perdu une partie de ses territoires. La défaite de Leipzig, consécutive à l’alliance des grandes puissances européennes, fait basculer hors du giron napoléonien tous les territoires allemands, provoque l’insurrection de la Hollande, va provoquer aussi la perte des provinces ibériques, si bien qu’à la fin 1813, l’Empire napoléonien est réduit comme peau de chagrin. Napoléon ne contrôle plus qu’une partie de l’Italie, la Belgique et la France à l’ouest du Rhin, avec les départements rhénans, mais c’est évidemment une contraction très forte par rapport à ce qu’a été la puissance napoléonienne quelques années plus tôt.

F.T.H. : Fin 1813, la France est menacée à ses frontières. Quel est alors l’état de l’opinion publique en France

Jacques-Olivier Boudon : L’opinion publique n’est que partiellement mobilisée dans certaines régions. On peut la saisir à travers les rapports des préfets ou des commissaires spéciaux que Napoléon envoie dans les provinces à la fin du mois de décembre. Ces commissaires vont jouer un rôle important dans la tentative de soulèvement national que Napoléon cherche à susciter en faisant revivre le souvenir de l’an II. L’empereur entend mobiliser toutes les énergies contre les coalisés mais on ne peut pas dire que ce soit un plein succès. On voit que, dans l’Est, il y a une volonté de défense qui va se traduire, par exemple, par l’organisation des fameux corps francs, composés de civils, qui prennent les armes pour lutter contre les armées adverses. Toutefois, sur un plan plus général, ce que l’on observe, c’est une très grande lassitude, voire une exaspération face à la guerre. Elle se traduit par des refus de partir à l’armée. Napoléon a cherché à mobiliser beaucoup d’hommes, au cours des premières semaines de 1814, et, finalement, nombre de ces soldats, de ces conscrits, n’arriveront jamais. Ils renoncent à partir, désertent, sont réfractaires… Ces résistances, on les retrouve aussi dans le refus de l’impôt. Il n’y a pas d’insurrection, pas de révolte véritable, sauf très ponctuellement, dans le nord, mais on sent dans un certain nombre de régions, l’ouest en particulier, qu’on n’est pas très loin d’émeutes. Les sentiments sont très partagés. Il y a vraiment une géographie qui se dessine. On voit dans le sud-ouest une très faible résistance face à l’entrée des Anglais. On a le sentiment que la continuation de l’Empire n’est pas forcement toujours souhaitée partout

F.T.H. : Lorsque débute la campagne de France, le rapport de force apparaît nettement défavorable à Napoléon…

J.-O. Boudon : Oui, fin 1813, Napoléon, qui vient de revenir avec une partie de ses troupes d’Allemagne, n’a plus beaucoup d’hommes à disposition. Il a laissé à la frontière du Rhin quelques corps d’armée mais ce ne sont jamais que quelques milliers d’hommes qui font face à la véritable marée humaine que représentent les armées coalisées de Schwartzenberg, l’armée de Bohême, et celle de Blücher, l’armée de Silésie, qui vont vraiment déferler sur le territoire français. L’armée de Schwartzenberg, c’est près de 200 000 hommes, l’armée de Blücher, environ 150 000 hommes ! Ils n’entrent pas tous en même temps en France, mais le nombre est là, et, face à eux, il y a quelques dizaines de milliers d’hommes massés à la frontière. Schwartzenberg va rentrer en France par la Suisse, par Bâle, Genève, puis se diriger vers Besançon, Lyon et Paris. Blücher, lui, franchit le Rhin autour de Mayence. Ces mouvements expliquent que les corps d’armée qui sont disposés contre ces armées étrangères ne peuvent rien faire et sont obligés de se replier au cours du mois de janvier. La guerre a commencé, et c’est une retraite qui s’annonce, un repli des forces françaises en direction de la Haute-Marne et de la Marne.

F.T.H. : Vous nous décrivez donc là une France qui est encerclée, menacée à ses frontières, avec trois corps d’armée principaux…

J.-O. Boudon : Oui, en effet, parce qu’il y a également l’armée du Nord qui va intervenir un peu plus tard. A ce moment-là, elle est occupée en Hollande et en Belgique. Les corps de Bülow et de Bernadotte interviendront plus tard dans la campagne. C’est aussi un élément essentiel. Les armées ennemies se renforcent régulièrement. Les coalisés ont une forte capacité de mobilisation. Ils peuvent compter sur les troupes réunies en Allemagne, dans l’Empire d’Autriche, ainsi que sur les immenses réserves, non mobilisées, de l’Empire russe. Côté français, on parvient malgré tout à recruter un certain nombre de conscrits et à faire venir des troupes de l’armée d’Espagne ou de l’armée de Catalogne. Ces troupes vont finalement faire défaut au sud, facilitant l’avancée des Anglais. En réalité, on n’a pas tellement de moyens de renforcer l’armée française alors que de l’autre côté les renforts arrivent toujours plus nombreux. Au total, on peut estimer à environ un million d’hommes les forces dont dispose la sixième coalition. Ce qui se passe en 1814 est l’inverse de ce qui s’est passé pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire où la France et l’Empire, quand il s’est constitué, étaient toujours en supériorité numérique parce qu’il y avait des réservoirs d’hommes très importants. Là, ça s’est inversé. C’est la sixième coalition qui a des réserves beaucoup plus importantes et la France ne parvient plus à mobiliser ses hommes. Elle est arrivée au maximum de de ce qu’elle peut envisager. En 1813-1814, c’est 80% d’une classe d’âge qui est mobilisée. On ne peut pas aller plus loin, sauf à provoquer un soulèvement national.

F.T.H. : Malgré tout Napoléon semble ne pas désespérer. Alors que les coalisés progressent, et que l’invasion du territoire commence, Napoléon est occupé à préparer sa contre-offensive. Il fait feu de tout bois, galvanisant les énergies, s’occupant du ravitaillement et du rassemblement des hommes…

J.-O. Boudon : Oui, pendant, tout le mois de janvier, Napoléon va organiser la contre-attaque. Il espère évidemment que les troupes alliées seront contenues le plus à l’est possible. Au cours de ce mois, il fait monter des soldats de toutes les provinces, mobilise les gardes nationales qui doivent assurer à la fois le contrôle des régions de l’intérieur et renforcer l’armée. Il surveille le ravitaillement. Une armée en campagne, c’est une armée qui doit disposer… d’armes ! On va donc faire fonctionner à plein les manufactures, récupérer de vieux fusils, -parce qu’il y a un problème réel de fournitures d’armes-, et fabriquer des munitions. Il faut aussi trouver des chevaux pour la cavalerie et assurer le ravitaillement des 70 000 hommes qui vont se masser dans la région de la Champagne et qu’il faut nourrir, vêtir, etc… On est en plein hiver, donc, il faut aussi tenir compte du froid et des conditions climatiques qui sont particulièrement difficiles. Tous ces éléments expliquent que l’empereur ait besoin d’un certain temps, et qu’entre la fin décembre, début de l’entrée de l’ennemi sur le territoire, et la fin janvier, il lui a fallu un mois pour organiser sa contre-offensive.

F.T.H. : Est-ce que la levée militaire est à la hauteur de ce qu’il espère ? A-t-elle bien fonctionné ?

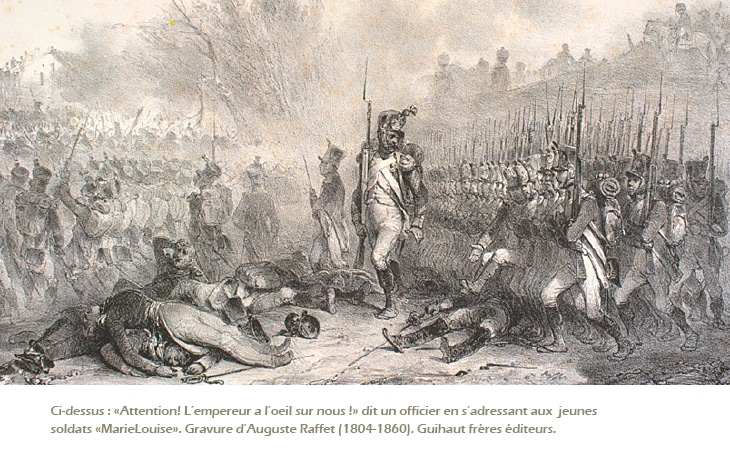

J.-O. Boudon: Pas tout à fait puisqu’il manque environ 400 000 hommes par rapport à ce qu’il avait envisagé si on compte les levées d’hommes de 1813 et 1814, -sachant qu’il procède aux levées annuelles-, et ceux de la classe 1815, ces fameux « Marie-Louise », ces jeunes gens qui ont moins de vingt ans ! Théoriquement, c’était vingt ans, l’âge pour partir à l’armée. Napoléon va aussi prélever des hommes sur les classes antérieures, des hommes qui avaient échappé à la conscription, puisque, depuis les origines, c’était un tirage au sort qui permettait de lever des troupes. Ceux qui n’avaient pas été tirés au sort vont pouvoir à nouveau être mobilisés. Il faut dire que c’est une surprise pour eux ! Cette levée extraordinaire, en un peu plus d’un an, entre 1813 et 1814, concernait 1 300 000 hommes. Au final, seuls 900 000 soldats seront véritablement encadrés. Cela veut dire qu’il y a un déficit de 400 000 hommes qui seraient manquants à l’appel sur l’année 1813, et, pour une grande part d’entre eux, durant les premières semaines de 1814. C’est là qu’on rencontre les plus fortes résistances. C’est là aussi qu’on constate le renouveau du phénomène de désertion, de refus de partir à l’armée…

F.T.H. : Cela montre, comme vous le rappeliez, que les défaites ont entamé l’adhésion au régime…

J.-O. Boudon : Si on compare avec l’an II, qui est le modèle, il est indéniable qu’il y a un moindre engouement pour la défense du territoire. Il ne faut pas non plus exagérer ce qui s’est passé en l’an II. Il y avait aussi de l’insoumission à l’époque de la Révolution, mais le phénomène est véritablement important en 1814.

F.T.H. : Sur quels principes militaires fonde-t-il sa contre-offensive ? S’agit-il de vaincre les ennemis les uns après les autres, séparément, l’armée de Bohême d’abord, puis celle de Silésie ? Sa stratégie est-elle payante ?

J.-O. Boudon : Il sait que les armées coalisées avancent séparées, ce qui est logique puisqu’elles arrivent de régions différentes et qu’elles ont la nécessité, pour pouvoir elles aussi se ravitailler, de ne pas être réunies. Et puis avancer séparément, cela permet à ces armées des mouvements tournants, puisque l’objectif, c’est aussi d’enfermer les armées françaises, de les encercler, avant, le cas échéant, de filer vers Paris. Pour Napoléon, justement, cette division des forces doit lui permettre, c’est son espoir en tout cas, de les vaincre l’une après l’autre et de se retourner contre celles qui restent à battre. C’est exactement la stratégie qu’il va adopter à partir de la fin du mois de janvier, puisque, en gros, pour schématiser, l’armée de Blücher s’avance le long de la Marne et l’armée de Schwartzenberg s’avance le long de la Seine. Les deux mois de campagne vont donc finalement se traduire par un va et vient de la Marne à la Seine, pour tenter de battre successivement Blücher d’abord, puis Schwartzenberg ensuite.

F.T.H. : On peut dire que les qualités militaires de l’empereur sont intactes. Les victoires qui s’enchainent, et notamment celle de Montereau, sèment le doute chez les coalisés qui refluent…

J.-O. Boudon : En effet, Napoléon se révèle un excellent tacticien et un brillant stratège. La série de victoires qu’il remporte, d’abord contre Blücher (Champaubert, Montmirail, Château-Thierry et Vauchamps), -ces fameuses quatre victoires remportées en cinq jours-, entre le 10 février et le 15, ont un effet psychologique indéniable. C’est-à-dire que trois semaines à peine après le départ en campagne, il remporte une série de victoires qui étaient inattendues avec un ébranlement de l’ennemi. Le premier corps d’armée d’Olsufiev à Champaubert est quasiment détruit. L’effet psychologique sur les populations civiles est très important. A Paris, par exemple, il y a une forte inquiétude, les gens commencent à quitter la ville au début de la campagne, et là, tout d’un coup, on reprend espoir, on se dit que Napoléon est à nouveau ce grand chef de guerre, ce génie qu’il a été par le passé, qu’il va renverser la situation à son profit et devenir vainqueur ! Evidemment, c’est alimenté par une propagande qui met l’accent sur les victoires. On va aussi envoyer à Paris les prisonniers russes qui défilent sous les yeux de la population. On organise de véritables manifestations pour les montrer comme les trophées des victoires remportées par Napoléon. Tout est mis en œuvre pour valoriser ces victoires et leur donner un sens particulier. Montereau, c’est la même chose. La victoire de Montereau est remportée contre les troupes de Schwartzenberg, sur la Seine, quelques jours après, le 18 février. La propagande exploite la victoire de la même manière d’autant plus facilement que la victoire de Montereau permet aux armées de Napoléon de repartir de l’avant, en direction de l’est, et donc de refouler les troupes de Schwartzenberg qui repartent et abandonnent Troyes. Il y a vraiment une reconquête, et cette reconquête, autour de la mi-février, laisse penser que Napoléon peut parvenir à ses fins et qu’il est sur le point de gagner son pari.

F.T.H. : Il manque à Napoléon la victoire décisive, la victoire d’anéantissement de l’ennemi, d’un ennemi qui, certes, reflue, -je pense à l’armée de Blücher-, mais qui reflue en bon ordre. Les armées ennemies ne sont pas détruites.

J.-O. Boudon : Oui, dans le cas de Blücher, il a subi des pertes importantes entre le 10 et le 14 février, mais il parvient à s’échapper, repart vers l’est, sur Chalons-sur Marne, et là, retrouve des forces, parce qu’il a des renforts qui arrivent d’Allemagne, en particulier le corps de Longeron. Ces renforts vont lui permettre, quelques jours plus tard, à la fin du mois de février, d’être pratiquement aussi puissant qu’il l’était au début de la campagne et de repartir de l’avant. Il va de l’avant, et c’est sa tactique très particulière, car il veut foncer sur Paris, alors que Schwartzenberg est beaucoup plus prudent et attentiste, mais il peut le faire aussi parce que, grâce aux renforts, il a reconstitué une armée qui est aussi puissante qu’elle l’était auparavant.

F.T.H. : Durant cette campagne, Napoléon juge parfois sévèrement ses généraux, notamment Moreau, les accusant parfois de trahison! L’empereur est-il bien secondé ?

J.-O. Boudon : Il est très soucieux de se faire obéir. Il souhaiterait que ses maréchaux, tous ses généraux, aient autant d’enthousiasme que lui et soient aussi réactifs. Evidemment, il doit déchanter, et ce, dès le mois de janvier, parce qu’il considère, par exemple, que ses maréchaux en Alsace ne résistent pas suffisamment. Il s’en prend à Marmont. Au même moment, il accuse le maréchal Augereau, du côté de Lyon, de ne pas assez pousser son avantage et de ne pas être assez offensif. Il lui envoie des lettres qui sont extrêmement virulentes, l’accusant de ne plus être l’Augereau de Castiglione, allusion à une victoire remportée par lui au moment de la première campagne d’Italie. La plupart des maréchaux vont subir les mêmes critiques de Napoléon. Victor, au moment de la bataille de Montereau, est accusé de ne pas avoir obéi à ses ordres et est destitué du commandement du deuxième corps. Il sera rétabli ensuite, mais il y a vraiment le sentiment chez Napoléon que les maréchaux ne suivent pas ! A côté de cela, il faut aussi remarquer que ce sentiment qu’il a n’est pas toujours justifié par la réalité du terrain. Il faut aussi tenir compte de la disproportion des forces. Les maréchaux ne peuvent pas toujours faire ce que souhaiterait Napoléon. A l’inverse, il faut aussi remarquer que Napoléon se montre particulièrement satisfait d’un certain nombre de ses généraux, Delort, par exemple, ou Pajol à la bataille de Montereau, qui s’illustrent durant cette campagne. Duhesme, Letort ou Piré, un peu moins connus que les maréchaux, vont profiter d’une certaine manière au cours de cette campagne de la relative apathie de leurs supérieurs pour se mettre en valeur et briller. En effet, si la campagne de 1814 est jugée comme étant aussi héroïque, c’est parce qu’il y a eu des généraux pour s’y illustrer. Ils étaient là au bon moment et ont fait briller les armes françaises.

F.T.H. : Qu’en est-il des négociations que Caulaincourt mène auprès des coalisés ? Quelle est l’étendue de sa mission ? A quelles difficultés se heurte-t-il ? L’ennemi veut-il vraiment négocier ? Les positions des uns et des autres sont fluctuantes alors même que les combats se poursuivent… Napoléon mise sur le fait que l’harmonie entre les Alliés n’est pas parfaite…

J.-O. Boudon : Caulaincourt est effectivement envoyé fin janvier à Châtillon pour négocier avec les représentants des forces alliées. C’est un congrès qui est un peu un congrès de dupes. Napoléon fait mine de laisser « carte blanche » à Caulaincourt mais en réalité le diplomate n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf à un moment donné, début février, après la défaite de la Rothière, Napoléon est moins sûr de son fait. Pour le reste, dès que les victoires reviennent, Napoléon retrouve une position très intransigeante concernant les négociations. Il ne veut pas entendre parler d’une France qui ne serait pas contenue dans ses frontières naturelles et qui n’irait donc pas au moins jusqu’au Rhin. Par ailleurs, Napoléon souhaite pouvoir garder un œil sur le royaume d’Italie. Il pourrait envisager son indépendance mais uniquement sous la tutelle de Gênes, ce qui est une indépendance toute relative. Cette intransigeance de Napoléon se heurte à une intransigeance aussi forte du côté des coalisés, qui, eux, souhaitent le retour de la France à ses frontières de 1792, c’est-à-dire aux frontières qu’elle détenait avant l’entrée en guerre de 1792. Ces positions ne vont guère bouger. Caulaincourt se trouve alors dans une position extrêmement délicate puisque les plénipotentiaires ne cessent de lui demander un projet de paix, attendent de lui des propositions qu’il ne pourra jamais formuler car il n’a aucune marge de manœuvre. On en reste donc là ! Le 19 mars, le congrès s’achève sans avoir donné lieu au moindre accord. Il faut dire aussi que pour les alliés, finalement, le renoncement à la négociation, c’est aussi une manière d’abandonner l’idée qu’on pourrait s’entendre avec Napoléon. Si on ne s’entend pas avec Napoléon, c’est la porte ouverte à une substitution d’un souverain à un autre, la porte ouverte à une autre solution politique, éventuellement, la restauration.

F.T.H. : Comme les combats se poursuivent pendant les pourparlers de paix, les positions des uns et des autres sont fluctuantes. Le renouveau des armes françaises pèse sur les discussions ainsi que l’intransigeance des uns et des autres…

J.-O. Boudon : Oui, la curiosité de cette négociation, c’est qu’elle ne se produit pas après un armistice. Il y a poursuite des combats. Une autre rencontre intervient à Lésigny à partir du 20 février dans des conditions identiques. C’est une autre négociation ponctuelle. Les combats se poursuivent et le village même où les pourparlers ont lieu va être investi par l’armée française ! Cela provoque un peu d’émoi chez les négociateurs. De fait, à partir du moment où les positions des uns et des autres évoluent, et surtout à partir du moment où l’armée de Napoléon redevient une armée victorieuse, le fait militaire pèse sur les négociations. Dans la mesure où Napoléon considère qu’il peut tout à fait retourner la situation, il ne veut pas céder. Il est vrai aussi que Napoléon compte beaucoup sur une éventuelle défection de l’un des coalisés, en particulier de l’Autriche. Etant le gendre de l’empereur d’Autriche, il suppose que celui-ci ne serait pas hostile à une solution séparée. C’est pour cette raison que les coalisés, conduits par l’Angleterre, signent le fameux pacte de Chaumont qui est une sorte d’alliance consolidée chargée de souder les coalisés jusqu’à l’achèvement de la guerre. Les Anglais y sont très attachés.

F.T.H. : Napoléon mise vraiment sur le fait que l’entente n’est pas parfaite entre les coalisés…

J.-O. Boudon : La coalition a évidemment ses faiblesses. Même si ces hommes combattent ensemble, Russes et Prussiens autour de Blücher, Autrichiens, Russes et Allemands du côté de Schwartzenberg, il ne règne pas une entente parfaite dans leurs rangs. Les souverains, qui sont d’ailleurs présents, en arrière, puisque participent à la campagne le tsar de Russie, le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche, sont aussi responsables de ce qui se passe. On voit très bien les différences d’appréciation entre le tsar, qui veut aller de l’avant, qui souhaite que l’on gagne Paris le plus vite possible, et Schwartzenberg, qui freine des quatre fers et n’a qu’une crainte, être encerclé et coupé de ses arrières. Dès que ce dernier voit Napoléon approcher de trop près et être trop menaçant, il fait machine arrière jusqu’au 20 mars avant de repartir de l’avant. Les divisions entre les coalisés sont bien réelles. Napoléon a espéré que ces armées ne s’entendraient pas et que l’une d’entre elles, affaiblie par des défaites, puisse être tentée de quitter la coalition.

F.T.H. : Les pourparlers de paix s’achèvent le 19 mars. Le lendemain, les Alliés entament leur marche sur Paris. Quels sont les autres théâtres d’opération de la campagne de France ?

J.-O. Boudon : La campagne de France se déroule, pour l’essentiel, au sens strict de campagne de France, entre Brie et Champagne, entre Paris, Troyes, Chalons, Laon. C’est un terrain d’action où vont se mouvoir les troupes dont on a parlé. Parallèlement, il y a des opérations qui se passent dans la région lyonnaise et le nord des Alpes, où Augereau notamment est actif contre une armée autrichienne. Il y a des opérations qui se déroulent également dans le sud-ouest de la France, contre des Anglais, avec une armée composée de Portugais et d’Espagnols. Près de 100 000 hommes sont entrés, dès le mois de novembre 1813, en France et assiègent Bayonne. Ils vont ensuite se lancer à la poursuite du maréchal Soult en direction de Toulouse. Simultanément à ce qui se passe en Brie et Champagne, il y a donc des combats dans le Sud-Ouest, le long des Pyrénées. A partir du 20 février, les Anglais ont fait sauter le verrou de Bayonne et se dirigent vers Bordeaux, qu’ils atteignent le 12 mars. Tout le sud-ouest est donc également une zone de combat. Enfin, le nord est également agité par des opérations militaires. Le général Maison y a le commandement des forces, en Belgique d’abord, puis, début février, se voit contraint de se replier dans le nord de la France. Subsistent pourtant encore en Belgique des poches de résistance, notamment à Anvers, où Carnot, l’ancien membre du comité de salut public, celui qui avait organisé la victoire de l’an II, dirige la place, et s’oppose, jusqu’au bout, aux assauts des Anglais et des forces de l’armée du nord. Il ne faut pas non plus oublier l’Italie, où Gênes résiste aux Autrichiens, même si, pour le reste, une grande partie de la péninsule et notamment les départements de l’Empire, sont perdus au cours des mêmes mois.

F.T.H. : Quelles sont les conséquences de la défection de Murat ?

J.-O. Boudon : Murat avait déjà depuis un certain temps des contacts avec les Autrichiens et même avec les Anglais. Il franchit le pas au début du mois de janvier, le 11, puisqu’il signe une alliance avec l’Autriche, et donc entre dans la sixième coalition, ce qui va la conduire à entrer en guerre contre les troupes de Gênes et contre les troupes françaises. En tant qu’allié de Napoléon jusqu’en janvier, il avait reçu mission d’occuper militairement une partie de la péninsule italienne pour la protéger contre l’arrivée des Autrichiens. Ses troupes sont donc déjà présentes à Rome et dans d’autres villes italiennes lorsqu’il change de camp. Ses soldats sont en place pour prendre le pouvoir, et, malgré la résistance des soldats français restés fidèles à Napoléon, il se rend très vite maitre du terrain ! Une grande partie de l’Italie française passe sous sa domination, même s’il doit compter aussi avec les Anglais qui craignent un peu sa soif de conquête et débarquent sur place pour éviter qu’il ne soit trop gourmand. L’objectif de Murat était l’unité italienne, à son profit, mais il se heurte à des oppositions, de l’Autriche d’une part, et de l’Angleterre d’autre part. Napoléon va jouer lui aussi sa carte en renvoyant à Rome le pape qui était en détention à Fontainebleau, se disant qu’en le renvoyant à Rome, le souverain pontife s’efforcerait de bloquer l’avancée de Murat et empêcherait la conquête des états pontificaux.

F.T.H. :Napoléon avait pressenti ce danger du rapprochement de Murat avec l’Autriche. Il lui envoie Fouché, pour essayer de le dissuader avant la campagne de France…

J.-O. Boudon : Oui, Fouché est déjà dans les parages, sur l’Adriatique. Après avoir été gouverneur des provinces ibériennes, il s’était replié en Italie. Il est donc disponible pour une négociation. Fouché est envoyé auprès de Murat pour éviter que ce dernier ne bascule dans l’alliance avec l’Autriche. On a beaucoup dit que Fouché avait essayé de jouer sa propre carte et d’avancer ses pions. Quoiqu’il en soit, il échoue dans sa démarche. Fouché parvient néanmoins à négocier la reddition des places militaires où se trouvaient les soldats français. Théoriquement, les troupes obtiennent la possibilité de rentrer en France, -Napoléon espère les faire combattre dans son armée-, mais en fait, elles n’arriveront jamais avant la fin de la campagne.

F.T.H. : Cette campagne de France, qui débute fin décembre et s’achève fin mars, fut particulièrement cruelle pour les hommes. Les mauvaises conditions climatiques aggravèrent les souffrances des soldats. L’intensité des combats fait que l’on se bat presque tous les jours et que l’on marche sans cesse, mais on ne meurt pas que des combats !

J.-O. Boudon : Oui, en fait, comme souvent pendant les guerres napoléoniennes, la mortalité n’est pas tant due aux combats ! Bien sûr, il y a des pertes lors des combats, mais la mortalité est accrue pendant cette campagne du fait d’abord des conditions climatiques, du fait des épidémies qui sont extrêmement virulentes et qui ont déjà largement atteint les troupes françaises de Napoléon. A la fin de 1813, le typhus fait des ravages et c’est encore vrai pendant la campagne de France. Lorsque des soldats sont blessés, et envoyés à l’hôpital, ils sont susceptibles de mourir, non pas de leurs blessures, mais de telle ou telle épidémie qui ravage les armées. De fait, la campagne va avoir des incidences plus fortes que les seuls combats sur les champs de bataille. La campagne de France implique aussi les civils, et tout particulièrement les Français, car c’est la première fois depuis 20 ans que le sol national est envahi. La population civile, qui n’était plus guère accoutumée à subir la guerre sur son sol, va la redécouvrir, avec tout ce que cela suppose de ravages, de pillages, d’incendies, de vols, de viols, et en particulier dans les régions qui sont marquées par les aller retours des troupes. Les troupes qui battent en retraite sont toujours plus violentes et promptes à piller car elles manquent de ravitaillement, la désorganisation est plus grande et de même lorsque des régions résistent. On l’a vu par exemple dans la région de Montereau, mais aussi dans le nord de l’Yonne, vers la mi-février, où les exactions sont très importantes. D’ailleurs, c’est sans doute aussi ce qui explique que la mémoire de la campagne de 1814 soit encore prégnante dans ces régions, beaucoup de familles se souviennent avoir subi cette violence de guerre au cours des quelques semaines qu’a duré la campagne de France.

F.T.H. : La souffrance des populations civiles fut terrible !

J.-O. Boudon : Oui, effectivement, à trop se focaliser sur les combats de la campagne de France, on oublie parfois que des régions entières, dans l’Est de la France, les départements situés à l’est de la Marne et du Sud-ouest, -mais c’est particulièrement sensible dans l’Est-, sont occupées par les armées coalisées. Napoléon y a mis en œuvre une stratégie qu’il avait déjà employée en Allemagne : les places fortes sont tenues par des troupes françaises (Strasbourg, Metz, Belfort, Luxembourg…) et les sièges vont durer plusieurs mois. Pour Strasbourg, par exemple, le calvaire commence fin décembre-début janvier et se prolonge jusqu’en avril, soit quatre mois de siège environ. Les populations civiles, comme les soldats, subissent les conditions particulièrement difficiles du siège, avec un manque de ravitaillement, et, dans certains cas, des combats et des bombardements. Les populations assiégées ont une autre perception de la guerre que les populations de l’Ouest de la France qui, elles, sont restées hors d’atteinte. C’est un des éléments qui caractérise cette campagne de France. En même temps, il y a aussi des populations déplacées, même si ce n’est pas l’exode de 1940 ! Il y a un exode notamment vers Paris, puis ensuite de Paris vers l’Ouest, avec son cortège de problèmes liés de ravitaillement, de maladies… Une armée en campagne, qu’elle soit sur son sol ou pas, doit toujours se ravitailler, et, dans le cas présent, ces difficultés de ravitaillement sont importantes. Les armées napoléoniennes ne cessent de se déplacer. Elles marchent beaucoup. Il faut se nourrir. L’intendance ne suit pas toujours. Il faut se nourrir sur le terrain, parfois avec une solidarité qui favorise la prise en charge des soldats, parfois en s’adonnant à des vols et des pillages, comme cela se produit de façon assez classique dans ce type de campagne. Il ne faudrait pas avoir une vision trop manichéenne. Les soldats se nourrissent, et, s’ils trouvent une ferme abandonnée, ils vont se servir sans trop se poser de questions.

F.T.H. : On a des combats qui sont intenses et qui se poursuivent même de nuit !

J.-O. Boudon : Oui, n’oublions pas que nous sommes en hiver. Les jours sont courts et les combats ne s’arrêtent pas nécessairement à la tombée de la nuit. Il y a, certes, les batailles rangées que l’on connait, mais il y a aussi des engagements extrêmement nombreux tout au cours de cette campagne. Les armées sont entremêlées dans cette région de Brie et de Champagne. On assiste très fréquemment à des engagements pour le contrôle d’un pont, d’une ferme, d’un village, et ces combats ne s’arrêtent pas la nuit, où l’on va aussi marcher, car l’une des clés de cette campagne, c’est la mobilité des hommes et Napoléon exige d’eux souvent qu’ils se déplacent la nuit. Certains s’en plaignent, parce que les fatigues s’accumulent, les marches sont extrêmement difficiles, et surtout elles s’enchainent presque chaque jour. C’est un des éléments qui contribue à rendre cette campagne particulière et très dense. Dans les campagnes de Napoléon, il y a généralement des batailles mais aussi des temps de latence. Ici, il y a relativement peu de temps morts, on se bat très souvent.

F.T.H. : Après sa victoire de Reims, Napoléon forme le projet de marcher vers l’est pour y rejoindre des garnisons françaises et se renforcer. Ce faisant, il laisse Paris en situation délicate avec l’impératrice et le roi de Rome…

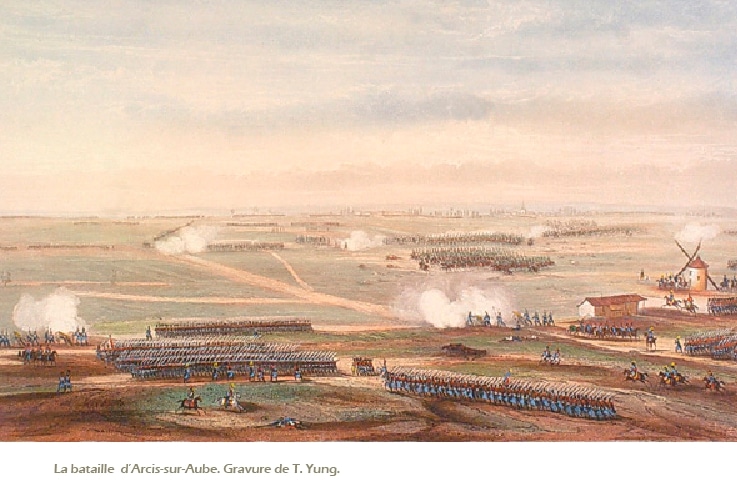

J.-O. Boudon : Après le 15 mars, il a été vainqueur à Reims et prend la décision, -qu’il mûrissait déjà depuis quelques jours-, de se diriger vers l’est pour se renforcer. Il a pris conscience que le rapport de force ne lui était pas favorable et il sait aussi qu’il a des troupes qui sont présentes dans plusieurs places fortes de l’est de la France. Il en a même aussi en Allemagne et en Hollande. Son projet est de rassembler un maximum de force, une armée d’environ 10 000 hommes en plus de celle qu’il possède déjà, et avec cette masse de revenir en direction de l’ouest et de couper finalement les arrières des armées coalisées qui dans le même temps s’avancent vers Paris. Ce qui n’est pas prévu, c’est que les forces qu’il laisse sur place, dans l’ouest, sur la Marne, et notamment le corps de Marmont, sont impuissantes à contrer l’offensive alliée, puisque, ce qui n’était pas arrivé depuis le début de la campagne, l’armée de Silésie et l’armée de Bohême, après la victoire d’Arcis-sur-Aube le 20 mars, vont marcher conjointement en direction de Paris et bousculer tout sur leur passage. En moins de dix jours, elles sont aux abords de la capitale ! Ça, Napoléon ne l’avait pas anticipé. Il a joué aussi de l’idée que Paris n’était pas si important, mais, en même temps, dès qu’il apprend que Paris est menacé, sa principale préoccupation est de revenir pour défendre la capitale. Il sait en effet que la capitale est un symbole et que la chute de ce symbole peut avoir des conséquences néfastes sur la suite de la campagne.

F.T.H. : Laisse-t-il des consignes pour la sécurité de l’impératrice et du roi de Rome qui sont restés à Paris ?

J.-O. Boudon : Il a donné des ordres, qui sont un peu contradictoires d’ailleurs, en ce sens qu’il souhaite que l’impératrice et le roi de Rome ne tombent pas entre les mains des alliés, et, en même temps, il souhaite qu’ils défendent Paris, qu’ils y soient présents. Il y a là une contradiction. L’entourage de l’empereur demeuré à Paris, dont fait partie Joseph, qui a le titre de lieutenant général et représente Napoléon dans la capitale, fait le choix d’évacuer les représentants du pouvoir politique, la régente, le roi de Rome, mais aussi les ministres. Joseph lui-même va quitter Paris, laissant la capitale entre les mains de Talleyrand, le dernier à rester. Tous les autres sont partis se réfugier à Blois quelques jours plus tard. Il y a là une volonté de ne pas laisser les représentants du pouvoir politique tomber entre les mains des puissances alliées.

F.T.H. : Après Reims, le sort des armes n’est plus guère favorable à l’empereur…

J.-O. Boudon : Après Reims, en effet, il n’y a plus que des défaites ! Il n’y a plus en tout cas de grandes victoires ! Il y a bien quelques combats qui tournent à l’avantage des Français, mais Reims demeure la dernière grande confrontation que remportent les armées de l’empereur. C’est pourtant une victoire en trompe l’œil. Certes, elle va conduire Schwartzenberg à faire à nouveau mouvement vers l’est, mais avec des conséquences inattendues. Entre le 16 et le 20 mars, l’ennemi concentre le gros de son armée en direction d’Arcis-sur-Aube, ce qui n’est pas forcément prévu. Le rapport de force reste malgré tout très favorable aux coalisés et cela se traduit bientôt sur le terrain. La défaite d’Arcis-sur-Aube montre que Napoléon n’a plus suffisamment de forces pour faire face à ses adversaires.

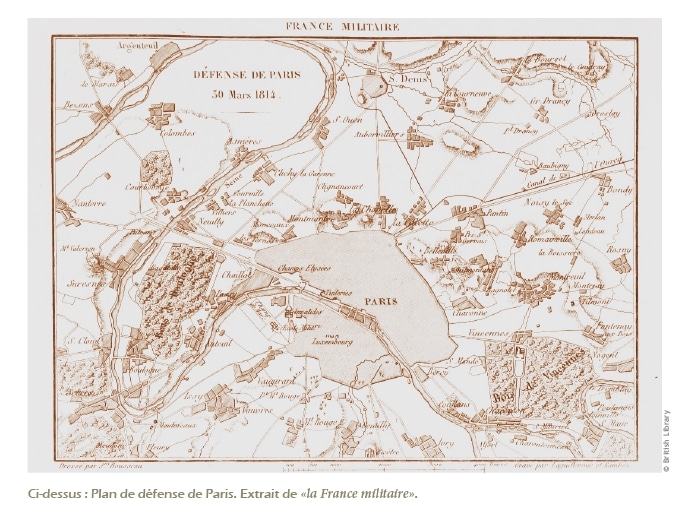

F.T.H. : Le 30 mars, au matin, s’engage la bataille de Paris au prix de lourdes pertes…

J.-O. Boudon : La capitale est défendue par des armées qui se sont repliées au cours de la campagne, par la garde nationale également et par un certain nombre de volontaires qui participent au combat. C’est une défense qui est assez acharnée. L’armée est placée sous le commandement de Marmont. L’avancée des troupes alliées se fait avec une certaine lenteur. Elles parviennent néanmoins à progresser, à l’est, d’une part, à partir de Romainville, en direction de Pantin et de l’est de Paris, et, au nord, d’autre part, en direction de Montmartre, qui, à l’époque, ne fait pas encore partie de de Paris. Des combats vont se dérouler aussi, -et ce sont les plus connus parce qu’ils ont été mis en lumière-, autour de la barrière de Clichy. C’est d’ailleurs à ce point que les troupes touchent à la ville elle-même. Les combats sont âpres et la défense est assez acharnée, ce qui explique que la ville ne soit pas envahie par les coalisés au soir du 30 mars. Il y a eu une résistance réelle, mais une résistance dont chacun perçoit qu’elle est sans doute inutile puisque la disproportion des forces fait qu’il y a peu d’espoir pour les Parisiens de l’emporter. La population civile reste relativement attentiste. Il n’y a pas de mobilisation générale. Il n’y a pas non plus cette volonté d’armer la population civile. Tous ces éléments vont contribuer à pousser Marmont à capituler. Différents facteurs rentrent en ligne de compte : l’action de Talleyrand, qui, parallèlement, sur le terrain politique, négocie cette capitulation avec les représentants du Tsar, et une réalité militaire, l’armée de Marmont n’a plus les moyens de résister. La capitulation intervient dans la nuit du 30 au 31 mars. L’armée de Marmont obtient la possibilité de se retirer. Elle va le faire au sud de la capitale, ce qui implique que la capitulation de Paris ne scelle pas la fin de la guerre. Même du côté de Marmont, ce n’est pas encore ce qui est envisagé. En revanche, Paris tombe entre les mains des coalisés qui vont entrer dans la ville le 31 mars. Pour eux, c’est évidemment une conquête importante, surtout qu’elle favorise le basculement d’une partie des élites en faveur d’une autre solution politique, l’abdication de Napoléon ! La capitale est défendue par des armées qui se sont repliées au cours de la campagne, par la garde nationale également et par un certain nombre de volontaires qui participent au combat. C’est une défense qui est assez acharnée. L’armée est placée sous le commandement de Marmont. L’avancée des troupes alliées se fait avec une certaine lenteur. Elles parviennent néanmoins à progresser, à l’est, d’une part, à partir de Romainville, en direction de Pantin et de l’est de Paris, et, au nord, d’autre part, en direction de Montmartre, qui, à l’époque, ne fait pas encore partie de de Paris. Des combats vont se dérouler aussi, -et ce sont les plus connus parce qu’ils ont été mis en lumière-, autour de la barrière de Clichy. C’est d’ailleurs à ce point que les troupes touchent à la ville elle-même. Les combats sont âpres et la défense est assez acharnée, ce qui explique que la ville ne soit pas envahie par les coalisés au soir du 30 mars. Il y a eu une résistance réelle, mais une résistance dont chacun perçoit qu’elle est sans doute inutile puisque la disproportion des forces fait qu’il y a peu d’espoir pour les Parisiens de l’emporter. La population civile reste relativement attentiste. Il n’y a pas de mobilisation générale. Il n’y a pas non plus cette volonté d’armer la population civile. Tous ces éléments vont contribuer à pousser Marmont à capituler. Différents facteurs rentrent en ligne de compte : l’action de Talleyrand, qui, parallèlement, sur le terrain politique, négocie cette capitulation avec les représentants du Tsar, et une réalité militaire, l’armée de Marmont n’a plus les moyens de résister. La capitulation intervient dans la nuit du 30 au 31 mars. L’armée de Marmont obtient la possibilité de se retirer. Elle va le faire au sud de la capitale, ce qui implique que la capitulation de Paris ne scelle pas la fin de la guerre. Même du côté de Marmont, ce n’est pas encore ce qui est envisagé. En revanche, Paris tombe entre les mains des coalisés qui vont entrer dans la ville le 31 mars. Pour eux, c’est évidemment une conquête importante, surtout qu’elle favorise le basculement d’une partie des élites en faveur d’une autre solution politique, l’abdication de Napoléon !

F.T.H. : Ceux qui sont chargés de la défense de Paris ont d’autant plus de mérite que Paris n’a pas grand-chose pour se défendre …

J.-O. Boudon : Les défenses de Paris n’ont pas été très développées. Il y a ce mur, dit « des fermiers généraux », qui ceint la capitale, mais ce sont des défenses faciles à surmonter. On va également défendre les ponts sur la Marne, par exemple, mais les moyens sont faibles et les armes sont peu nombreuses. Paris ne peut guère soutenir un siège. On ne peut pas envisager sérieusement de tenir parce qu’il n’y a pas les moyens de défendre matériellement la ville.

F.T.H. : Comment la population parisienne vit -elle cette campagne de France ? A mesure que les mauvaises nouvelles s’accumulent et que l’ennemi approche, est-elle sensible aux rumeurs de changement politique ?

J.-O. Boudon : Le réveil des monarchistes dans la France de 1814 est un réveil assez lent. Il y a quelques manifestations, ici ou là, en particulier à Troyes, lorsque la ville est prise par les coalisés. Il y a bien sûr l’épisode du ralliement des monarchistes de Bordeaux, avec le symbole de la cocarde blanche arborée par le maire de la ville lorsque les Anglais arrivent, mais ces manifestations restent assez ponctuelles. On ne peut pas dire qu’il y a un élan, un soulèvement général en faveur des Bourbons. A Paris, il n’y a guère de manifestations. La population est inquiète. Cela se traduit par le départ des familles qui ont les moyens de quitter la capitale, au sein de la bourgeoisie et de la noblesse. Il y a des départs vers la province, vers la Normandie, vers le Centre… C’est un indice de la désaffection de l’opinion publique à l’égard de Napoléon. Pour le reste, les témoignages montrent une certaine indifférence lorsque les combats se produisent. On va observer les combats, un peu comme au spectacle, -ce qui peut paraître curieux-, mais c’est une réalité attestée par de nombreux témoignages. Finalement, l’entrée des coalisés dans Paris ne suscite pas une résistance chez les civils. La vie continue. Les spectacles continuent. Cela ne change rien au quotidien des Parisiens, peut-être même peut-on considérer que c’est une forme de soulagement pour certains car l’invasion annonce la fin de la guerre.

F.T.H. : La province vous semble-t-elle plus perméable au sentiment royaliste que Paris ?

J.-O. Boudon : Les sentiments royalistes peuvent se développer davantage dans un certain nombre de provinces, notamment dans l’Ouest de la France, où le souvenir des souverains est plus prégnant, et à Paris aussi, où il y a eu une tradition de résistance à travers la chouannerie, mais, globalement, en 1814, on constate que beaucoup de Français ont oublié qu’il y avait eu des rois en France. Cela peut paraître étonnant, toutefois, cela fait plus de vingt ans que la monarchie a été abolie, que Louis XVI a été exécuté, que les Français se sont habitués à vivre sous un autre régime. Cela ne signifie pas qu’ils soient favorables à la poursuite de l’expérience de l’Empire, mais on ne les voit pas manifester de souhait particulier, pas plus d’ailleurs qu’ils se ne prononcent en faveur de la république. En 1814, Il n’y a pas l’expression d’une volonté de changement politique ! Il faut dire aussi que les Français se sont peu habitués à s’exprimer en matière politique, donc, ils ne le font pas beaucoup plus en 1814 qu’auparavant. Ce sont les élites qui vont s’exprimer à leur place et trouver, à leur place, une solution !

F.T.H. : Pour la population, c’est la conscription qui fait le plus de tort à l’Empire …

J.-O. Boudon : Oui, pour la population, au-delà du régime politique, ce qui importe, ce sont les mesures concrètes, or, ce qu’elle refuse, c’est l’augmentation des impôts, c’est le caractère devenu insupportable de la conscription, c’est aussi un état de guerre qui se traduit par des exactions. Mais pour ce qui est de la nature du régime, les habitants n’ont pas nécessairement un point de vue très arrêté. Et peut-être même se satisferaient-ils de l’Empire, mais dans un pays devenu pacifié.

F.T.H. : Cette situation critique, c’est un peu la chance de Talleyrand !

J.-O. Boudon : Talleyrand prépare ce changement de régime depuis un certain temps. Il a bien compris, depuis le début de l’année avec l’échec de la campagne de Saxe, que Napoléon était dans une position difficile. D’autres le sont aussi, mais le rapport de forces est extrêmement défavorable à l’armée française. Il n’est pas le seul, car, même dans l’entourage direct de Napoléon, quand on voit l’attitude d’un Savary, pourtant fidèle, il est extrêmement inquiet sur l’issue de la campagne. Talleyrand va donc tout faire pour organiser le changement de régime. Il a des contacts très nombreux dans les milieux politiques. Il a des contacts avec les puissances étrangères et connait bien les souverains étrangers pour avoir été longtemps le ministre des affaires extérieures. Alors que tout le gouvernement s’en va, il s’emploie en restant à Paris. Certes, il n’est pas membre du gouvernement, mais en tant que vice-grand électeur, il a une position au sommet de l’Etat qui lui permet de jouer sur cette dimension. C’est à ce titre, par exemple, qu’il va réunir les sénateurs et faire voter par le Sénat la déchéance de Napoléon, faire adopter par ce même Sénat la formation d’un gouvernement provisoire, qu’il anime lui-même, et ensuite faire adopter par le Sénat l’idée d’une restauration des Bourbons au travers d’un appel à Louis XVIII. Il est de ce fait la cheville ouvrière du changement, tout en s’appuyant sur les institutions de l’Empire. Le Sénat a bien, en effet, le pouvoir de modifier la constitution. On peut donc parler, d’une certaine manière, d’un coup d’Etat, mais c’est un coup d’Etat qui s’appuie sur un certain légalisme, à travers le Sénat.

F.T.H. : Napoléon se retire à Fontainebleau. Il envoie à nouveau Caulaincourt négocier, en vain, auprès des Alliés. Les forces militaires dont il dispose ne lui laissent guère le choix. Il est contraint d’abdiquer sans condition le 6 avril 1814. Quelles en sont les conséquences pour la France ?

J.-O. Boudon : L’abdication de Napoléon, sans conditions, laisse la porte ouverte à la restauration des Bourbons. C’est l’objectif de Talleyrand, qui a fini par convaincre, y compris le tsar qui n’était pas forcément acquis à cette idée au départ. Finalement, tous les Alliés se laissent convaincre que la solution des Bourbons était la meilleure, au nom de la légitimité, au nom de la continuité avec l’Ancien Régime. C’est une façon aussi d’effacer les vingt années de révolution. Les conséquences, sur le plan politique, c’est le transfert du pouvoir à une nouvelle monarchie. C’est la restauration. En compensation, le sort de la France est relativement favorable, puisque le traité de Paris va conduire à ramener la France à ses frontières de 1792, plus quelques extensions, le comté de Nice, la Savoie, Mulhouse. Elle conserve des places fortes dans le nord et l’est, qui sont un élément important de sa défense. Elle ne paiera pas d’indemnité de guerre, ce qui est considérable si on songe que Napoléon avait largement utilisé ce droit à taxer le vaincu, et, enfin, le territoire français est évacué très vite par les troupes étrangères. Donc, ce retour à la paix se fait dans des conditions relativement favorables, même si la France n’obtient pas les frontières naturelles qu’espérait Napoléon. L’empereur ayant été contraint d’abdiquer, il ne peut plus peser dans ce sens.

F.T.H. : Comment est réglé le sort personnel de Napoléon ?

J.-O. Boudon : Napoléon se voit octroyer, en pleine souveraineté, l’île d’Elbe. Pourquoi l’île d’Elbe ? Parce que c’est une petite île méditerranéenne pas très loin de la Corse, qui est possession française à l’époque. Cela ne lèsera personne. Il conserve son titre d’empereur. Théoriquement, il doit recevoir une indemnité annuelle de deux millions de francs, pour assurer son quotidien, une somme qui ne lui parviendra jamais, mais c’est là une autre péripétie. Il n’est pas fait prisonnier. On aurait pu concevoir que ce soit le cas, comme cela le sera après la défaite de Waterloo, où il sera remis aux Alliés. Il garde sa liberté, toute relative, car, à l’île d’Elbe, comme on le sait, il sera sous surveillance. C’est donc une « cage dorée », en quelque sorte ! Voilà le sort qui lui est réservé. Il partira également avec une petite troupe d’un millier d’hommes, qui servira de garde sur l’île.

F.T.H. : La campagne de France est vouée à s’inscrire dans la légende napoléonienne. Comment les partisans de Napoléon interprètent-ils la situation ? La trahison des maréchaux à leurs yeux est-elle la cause des malheurs de l’empereur ?

J.-O. Boudon : La campagne de France s’inscrit dans la légende, parce que Napoléon lui-même, dès les lendemains de la campagne, et ses partisans ensuite, ont considéré qu’ils n’avaient pas été battus, qu’ils n’avaient pas subi de défaites décisives ! Il y a eu des échecs devant Laon, le 10 mars, devant Arcis-sur-Aube, mais, à titre personnel, Napoléon n’a jamais été vaincu sur le champ de bataille ! On argumente de ce qu’il a été trahi par les maréchaux, qui l’ont contraint à abandonner, à abdiquer. On accuse Marmont d’avoir fait passer ses troupes du côté ennemi. On avance que, si cette trahison n’avait pas eu lieu, l’empereur aurait pu renverser la situation militaire, reconquérir Paris et chasser les alliés hors du territoire national. C’est ce qui permet à la campagne d’entrer dans la légende ! Elle reste une campagne victorieuse pour Napoléon et l’abdication n’est pas liée à ses capacités militaires intactes. C’est en tout cas ainsi qu’est interprétée la campagne. C’est ce qui explique qu’elle ne soit pas perçue comme a pu l’être la défaite de Sedan, en 1870, qui fut une défaite humiliante, si on compare la chute du Premier et du Second Empire.

Propos recueillis par Christian Dutot, historien journaliste. Illustrations : France Terres d’Histoire Magazine .

Napoléon et la campagne de France 1814 par Jacques-Olivier Boudon Éditions Armand Colin, 2014, 368 pages. 20 €. Format Kindle : 14,99 €.