Article publié dans Histoire Magazine N°9

Sous la Révolution, Paris laisse un brin à désirer : lacis de sombres ruelles puantes; berges trop souvent envasées, victimes d’une Seine capricieuse; multiples terrains vagues; ponts encombrés de bicoques; églises mutilées; pavés glissants; eau croupie, imbuvable; etc. En 1798, en route pour Malte, Bonaparte annonce la couleur : «Si j’étais maître en France, je voudrais faire de Paris, non seulement la plus belle ville qui existât, la plus belle ville qui ait existé, mais encore la plus belle qui puisse exister». Dès son accession au trône impérial, il va s’efforcer d’accomplir ce rêve…

On l’aura compris, Hélène Lewandowski ne se contente pas de raconter l’histoire d’un palais, mais la replace au cœur d’une vaste épopée, celle d’une ville et de ceux qui ont présidé à sa destinée, s’étirant surplus de deux siècles bien nourris en évènements hauts en couleur. L’auteure, quia clairement le sens du récit, nous livre là un livre tout simplement formidable. Sous l’Empire, les mises en œuvre de grands travaux s’enchaînent, donnant naissance à des halles, marchés, abattoirs, égouts, fontaines, palais, entrepôts, casernes, etc. Parmi les projets d’envergure, édifier un nouveau ministère des Relations extérieures, susceptible d’en mettre plein la vue aux ambassadeurs étrangers. La construction du quai Bonaparte, qui prolonge l’ancien quai d’Orsay, s’achève en 1806. Un terrain en friche semble pouvoir devenir le somptueux ministère en question. D’ici là, Talleyrand puis Champagny devront se contenter de rester un peu à l’étroit dans l’hôtel Galliffet, rue du Bac, qui accueille les Relations extérieures depuis 1795. «L’architecture a souvent été le fléau des États», aurait déclaré Napoléon, convaincu que les architectes ne comprennent rien à rien. Toutefois, le projet sera confié dans un premier temps à l’un d’entre eux, Jacques- Charles Bonnard, recommandé à l’empereur par Talleyrand qui l’a déjà fait travailler chez lui, à Valençay. Napoléon n’a du reste qu’une confiance limitée en cet homme puisqu’il propose simultanément l’affaire à un autre architecte, le célèbre Pierre Fontaine. Mais celui-ci décline poliment cette faveur. Le ministre de l’Intérieur, Crétet, lance alors un concours pour attribuer officiellement le chantier à l’architecte jugé le plus apte à satisfaire le souverain. Talleyrand, qui vient de quitter le ministère des Relations extérieures, plaide courageusement pour son poulain. En vain. Le 8 mars 1809, Bonnard est écarté alors qu’il travaille depuis huit mois sur le sujet. Mais ses concurrents, solidaires de leur collègue, se retirent du concours. Bonnard reprend ainsi le dossier en main, ignorant d’ailleurs le montant du budget dont il dispose. Toutes ses propositions vont être rejetées les unes après les autres, la septième et dernière, un plan de palais néo- Renaissance, étant une fois de plus qualifiée de «mauvais projet» par l’empereur. Grâce à la caution de Fontaine, Bonnard sera malgré tout enfin invité à commencer les travaux, le 1er avril 1811.

Hélas, en hiver 1812, alors que les ouvriers s’échinent à tenter d’assainir le terrain marécageux, la campagne de Russie se solde par un échec. Tandis que les entrepreneurs exigent d’être payés, Bonnard apprend qu’il ne dispose plus d’un kopek pour poursuivre son grand œuvre.

En 1814, lorsque Napoléon est contraint à l’exil, les murs du ministère ne dépassent pas deux mètres de hauteur.

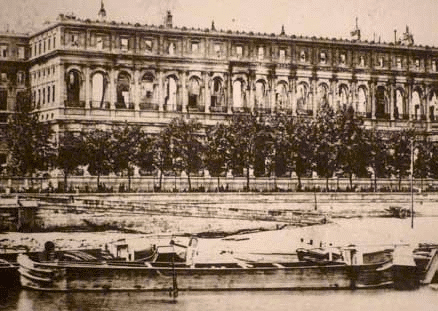

La salle du Conseil d’Etat et le bâtiment vu de l’extérieur après l’incendie du 23 mai 1871 par la Commune.

Sous les règnes des frères de Louis XVI, priorité à la restauration du château de Versailles, qui engloutira six millions de francs. Plusieurs projets napoléoniens sont abandonnés, comme le palais du roide Rome, à Chaillot, et celui des Archives, au Champ-de-Mars. Le quai Bonaparte retrouve son appellation d’origine, Orsay, nom d’un ancien prévôt des marchands Charles Boucher d’Orsay (1641-1714). Les travaux du ministère reprennent miraculeusement en 1817 grâce à l’appui de Fontaine que Louis XVIII a nommé «architecte du roi». Bonnard n’en verra jamais le bout, rendant l’âme le 28 octobre 1818.Son élève et assistant, Jacques Lacornée, prend le relais. Mais en 1820, la Chambre décide de maintenir les Relations extérieures à l’Hôtel Galliffet et le chantier est suspendu, livré aux intempéries. En juillet, Lacornée est chargé de trouver une nouvelle affectation au bâtiment. Rien ne se passe pendant sept ans, puis, coup de théâtre, Charles X attribue de nouveau le palais aux Relations extérieures. Il changera d’avis quelques mois plus tard en validant l’idée d’un palais de l’Industrie. Lacornée tente de s’adapter à cette option inédite, vite remisée aux oubliettes avec les «Trois Glorieuses». Louis- Philippe, lui, s’impliquera à fond dans la transformation du château de Versailles en musée, assistant à près de 400 visites de chantier. Il accorde également ses faveurs à la rénovation du château de Fontainebleau qui fera office de demeure familiale. Le nouveau préfet de la Seine, Rambuteau, rénove le réseau des égouts, multiplie fontaines, vespasiennes et espaces verts, agrandit les hôpitaux, etc. Quant au ministre du Commerce et Travaux publics, Adolphe Thiers, il obtient des Chambres le 27 juin 1833 un crédit exceptionnel de 100 millions de francs pour terminer les chantiers engendrés sous les régimes précédents. Le palais d’Orsay hérite ainsi de3,45 millions de francs. Thiers, qui lorgne dessus, est séduit parle travail de Lacornée. Lorsqu’il prend en charge le ministère de l’Intérieur, le budget du chantier passe alors à 4 millions. Puis, une fois à la tête du Conseil, il demande une rallonge correspondant à l’ajout d’un étage. Celle-ci fait bondir les députés de l’opposition. En 1837, la Cour des Comptes et le Conseil d’État se voient bien placés pour occuper le futur palais, sous réserve de nouveaux aménagements et de quelques crédits supplémentaires.

La salle du Conseil d’Etat et le bâtiment vu de l’extérieur après l’incendie du 23 mai 1871 par la Commune.

Louis- Philippe est prié d’abdiquer, mais les travaux continuent sous la IIe République, puis le Second Empire. Lacornée, mort en 1856, n’a pu assister à la fin du chantier. De nombreux observateurs estiment que son bâtiment manque de fantaisie et d’originalité. Mais le palais a aussi des supporters qui le trouvent magnifique, à l’extérieur comme à l’intérieur. Parmi les peintres retenus pour décorer les salles et escaliers, Eugène Delacroix, Auguste Gendron, Théodore Chassériau et Hippolyte Flandrin auront livré quelques œuvres remarquables. En 1836, un article du «Journal des artistes» décrivait un palais d’Orsay «à l’abri de tout incendie». La Commune va prouver le contraire aux Parisiens. Le 23 mai 1871, le pétrole que les insurgés ont répandu au Conseil d’État s’embrase. Emile Zola décrit dans la «Débâcle» le «cube de pierre géant aux deux étages de portiques vomissant des flammes. Les quatre bâtiments, qui entouraient la grande cour intérieure, avaient pris feu à la fois; et là, le pétrole, versé à pleines tonnes dans les quatre escaliers, aux quatre angles, avait ruisselé, roulant le long des marches de l’enfer (…). Il y avait surtout là un branle, une force de feu si terrible, que le colossal monument en était comme soulevé, tremblant et grondant sur ses fondations, ne gardant que la carcasse de ses murs épais, sous cette violence d’éruption qui projetait au ciel le zinc de ses toitures». Les archives de la Cour des Comptes se sont transformées en une pluie de cendres qu’Edmond de Goncourt compare à celle qui a enseveli Pompéi. Le palais se résume désormais à ses murs noircis. «Il a vieilli subitement, écrira Théophile Gauthier. La fumée et la flamme lui ont mis la patine du temps en quelques heures». L’intérieur a été dévasté. Tableaux et tapisseries, mobilier et bibliothèque son partis en paillettes.

L’architecte Victor Baltard estime que le bâtiment peut être sauvé. Mais le temps passe et les herbes folles envahissent les ruines. Le Conseil d’État et la Cour des Comptes sont logés au Palais- Royal. De fait, Hélène Lewandowski nous rappelle que «les présidents de la IIIe République naissante ne cherchent pas, comme leurs prédécesseurs impériaux et royaux, à inscrire leur pouvoir dans la pierre : ils ne s’emparent pas plus du problème des bâtiments détruits pendant la Commune qu’ils n’envisagent de faire construire de nouveaux palais pour héberger la République, s’installant dans les bâtiments épargnés par les incendies». Les ruines des Tuileries sont rasées en 1882. Après avoir envisagé de recycler le palais d’Orsay en Musée des Arts décoratifs, les pouvoirs publics étudient une nouvelle offre, y transférer le terminus de la ligne de chemin de fer Paris Orléans. Le 2 avril 1897,le ministre des Finances cède les ruines du palais, le terrain et une partie de la caserne adjacente pour 10,5 millions de francs. Le bâtiment est promptement démoli. Après avoir tergiversé, l’Hôtel de Ville adhère au projet, à condition de pouvoir surveiller de près les travaux. L’architecte Victor Laloux s’est vu attribuer le marché. En plus de l’édification de la gare elle-même, il faut poser 3,6 km de voies ferrées pour relier la place Valhubert au quai d’Orsay. Les ouvriers travaillent jour et nuit pourque le chantier soit achevé avant l’inauguration de l’Exposition universelle. Diverses vicissitudes émaillent l’aventure, grève des terrassiers, inondation due à la crevaison d’une conduite d’égout, affaissements de terrain, orages détruisant les échafaudages. L’Exposition universelle ouvre ses portes le 14 avril 1900.La gare attendra le 14 juillet pour ouvrir officiellement les siennes. Et pourtant. En1958, le trafic ferroviaire est totalement interrompu et à nouveau on se demande en haut lieu à quoi pourrait bien servir ce maudit palais.

Orson Welles y tournera en partie son film «le Procès» en 1967.La S.N.C.F. met alors en vente le terrain. À l’étude, un projet d’hôtel.

Notons que Le Corbusier propose une tour de béton, franchement hideuse, projet heureusement décrété irrecevable vu sa hauteur. En 1971, Albin Chalandon, ministre de l’Équipement, annule le permis de construire. En avril 1973, le président Georges Pompidou donne son accord pour convertir le palais en musée. Celui-ci sera dédié, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, à l’art du XIXe siècle. La mue architecturale est confiée en 1979à Renaud Bardon, Pierre Colboc et Jean-Paul Philippon, assistés un an plus tard par Gaetana Aulenti. Le 1er décembre1986, le président François Mitterrand inaugure le Musée en compagnie de messieurs Chirac et Giscard d’Estaing. La malédiction attachée à ce palais semble enfin éteinte. Pour preuve, à ce jour, près de 100 millions de visiteurs ont pu y admirer des œuvres exceptionnelles, réalisées entre 1848 et 1914.

Félicitons Hélène Lewandowski qui vient elle aussi de réussir un petit chef-d’œuvre avec son «Palais d’Orsay». À lire, absolument

« Le Palais d’Orsay. Une autre histoire du XIXe siècle»

Hélène Lewandowski.

PASSES COMPOSES, 256 p.,Paris, septembre 2020- prix : 22 €.