La remise au goût du jour et la vulgarisation depuis quelques années d’un vocable largement connoté historiquement et socialement comme celui d’« esclavage moderne » — forgé par Félicité de Lamennais au milieu du XIXe siècle à propos du prolétariat —, traduit le désarroi analytique des institutions internationales et le peu d’empressement des sciences sociales pour déconstruire les usages métaphoriques et impropres de cette notion d’esclavage, aujourd’hui appliquée à diverses situations contemporaines de sujétion et de mise au travail basées sur la contrainte et la menace.

Article publié dans Histoire Magazine N°10

Un gloubi-boulga conceptuel

Il renvoie en effet à une grande variété de rapports d’oppression, de leur permanence — comme le travail des enfants (briqueteries au Pakistan, plates-formes de pêche en Indonésie, ateliers de tapis en Inde…) —, de leur métamorphose (comme l’asservissement pour dette) ou de configurations nouvelles. Le vocable est d’autant plus difficile à révoquer que le langage quotidien l’a largement consacré, avec une tendance marquée à se satisfaire de l’à-peu près des définitions, et que, malencontreusement, il a été en quelque sorte sanctifié par le pape François lors de son voyage en Thaïlande dans son appel contre «le fléau » de l’«esclavage sexuel» auquel sont exposés des femmes et de jeunes adolescents (21 novembre 2019).

Des enfants travaillent dans une mine de granit au Burkina Faso en 2020. UNICEF/Frank Dejongh.

Or, le concept d’esclave et celui d’esclavage manifestent une ambiguïté très ancienne. Ils portent sur des objets hétérogènes : l’esclavage antique n’est pas l’esclavage colonial, l’esclavage aux Antilles n’est pas celui des Amériques latines. Les grands domaines agricoles — des latifundia de l’époque romaine à ceux du monde hispanique — ont été travaillés aussi bien par des esclaves que par des serfs corvéables et par des journaliers. Dans l’aire hispano-américaine, un modèle d’esclavage urbain s’est développé présentant une réelle diversité de conditions — avec, notamment, des esclaves loués ou exerçant différents métiers à leur propre compte contre redevance au maître. Même les îles à sucre ont expérimenté un large spectre de conditions entre esclavage et liberté. L’étude des sociétés africaines de son côté a mis en évidence la grande variété des conditions matérielles et des fonctions des assujettis (esclaves de la couronne, esclaves-soldats…), y compris le fait que des esclaves puissent possé- der d’autres esclaves. On sait donc désormais qu’il n’y a pas identité entre toutes les manifestations de l’esclavage, que c’est un phénomène qui prend différentes formes et varie considérablement selon les sociétés et les époques. C’est pourquoi il faut récuser la figure paradigmatique de l’esclave construite par les abolitionnistes : une figure datée inscrite dans un monde agraire organisé autour de la canne à sucre avec des visions suggestives de chaînes et de fouets. C’est cette métaphore du mal que détourne l’expression « esclavage moderne» afin de récupérer la figure tragique de l’esclave de plantation pour mieux choquer l’opinion.

Il est vrai que des modes de travail contraint se pérennisent ou bien se métamorphosent pour s’adapter aux temps actuels. C’est le cas de l’esclavage pour dette, une des sources permanentes de l’institution, où l’on rencontre la servitude «volontaire» par nécessité, car sous fortes contraintes socio-économiques. C’est-à-dire imposée par l’extrême misère, qu’il s’agisse, depuis des temps lointains, du sous-continent indien, de l’Amérique latine (péonage) où la dette, transmise de père en fils, génère une servitude perpétuelle ; et, de nos jours, en Europe, où, à la faveur de législations restrictives en matière de migration légale, une main-d’œuvre clandestine de sans-papiers tombe dans l’exploitation « informelle ».

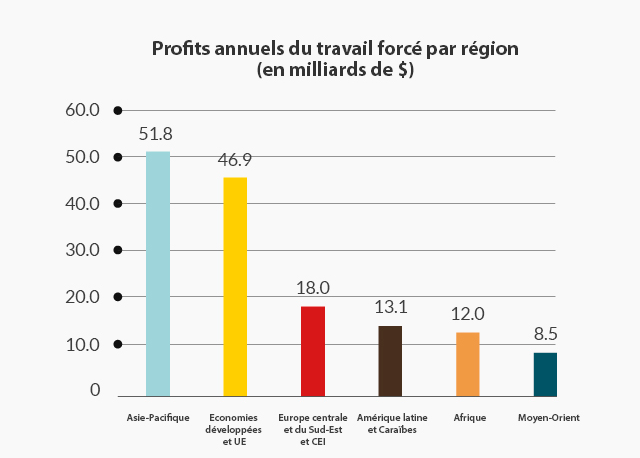

La traite des êtres humains représente la deuxième source de profits pour les organisations criminelles, immédiatement après le trafic de stupéfiants et avant le trafic d’armes.

Il s’agit d’un marché extrêmement dynamique, qui se massifie et se nourrit pour l’essentiel de l’aggravation des inégalités dans le monde, de troubles politiques, de situations de crise humanitaire, d’affrontements armés, voire de guerres civiles.

Ce nouveau désordre mondial repose sur un schéma relativement simple. Le clandestin, motivé pour partir vers un quelconque Eldorado, mais souvent abusé, paie un prix exorbitant afin de rémunérer le réseau de trafiquants pour son «voyage». En état de grande vulnérabilité et de dépendance totale, il s’expose à une multitude de risques (mort, refoulement et expulsion, obligation de rémunérer à nouveau des passeurs en cas d’échec, etc.). Une fois dans le pays de destination, un grand nombre de personnes se trouvent endettées, elles doivent alors travailler pour rembourser leur dette aux conditions d’exploitation du créancier ou de l’employeur (jusqu’à 70 000 € pour une Nigériane prostituée). On assiste alors à la résurgence, là où on ne l’attendait pas, de la servitude pour dette en rémunération du droit de passage : elle s’est «délocalisée sur place», en Europe, parmi des migrants.

De fait, une grande partie de la traite de main-d’œuvre peut être considérée comme une forme contemporaine de servitude pour dette, souvent un assujettissement à court terme, mais «court» peut signifier six mois ou dix ans. Néanmoins, il faut distinguer entre la traite des personnes contraintes à une exploitation économique (la prostitution de femmes venues de l’Est ou du Nigeria par exemple) — qui perdure dans le temps dans le pays de destination et qui implique violences, menaces et rapports de soumission — et le trafic de migrants qui entraîne un franchissement de frontière, mais non la traite (il s’agit uniquement d’une prestation illicite), puisque les clandestins, arrivés à destination, sont laissés «libres». Même si à l’instar des ressortissants chinois parvenus en Europe, ils sont séquestrés de leur «plein gré» dans des ateliers clandestins de prêt-à-porter (comme à Prato en Italie ou en région parisienne) où, pendant trois ou quatre ans, ils vont travailler uniquement pour rémunérer le droit de passage avancé par les filières chinoises mafieuses. Le trafic de migrants (smuggling, c’est-à-dire la contrebande) implique une «libre volonté», la traite, elle, résulte d’une contrainte.

Désordre mondial et nouvelles formes d’exploitation

Ainsi, des pratiques inédites émergent un peu partout dans le sillage du capitalisme contemporain. Elles sont souvent invisibles, car la part de cette économie constitue un univers parallèle…

…elles ne se présentent pas sous une forme unique car infinies sont les possibles combinaisons entre la violence exercée sur les personnes et leur exploitation. Elles peuvent se dissimuler sous différents statuts, légalement codifiés, ou bien, remettre en cause la société salariale pérenne et négociée implantée en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. L’ubérisation du travail en est l’exemple symptomatique : contournement du Code du travail, renoncement « volontaire» aux conquêtes sociales (tel le nombre d’heures de travail), livraison à flux tendus sous la pression d’un algorithme (vitesse de livraison), et jusqu’au salaire minimum qui n’existe plus (paiement à la tâche). Ici, le donneur d’ordre est libéré de toutes ses obligations fiscales et sociales vis à-vis de ces milliers de micro-entre-preneurs que sont les livreurs travaillant pour des plates-formes. Cet «esclavage» là (dit «moderne») plus compatible avec les nouveaux usages précaires du rapport salarial, a l’immense avantage sur son homologue historique de se déployer sous le leurre d’un consentement, voire sous l’effet d’une volonté de la part de celui qui s’y soumet : la logique libérale remettant en question les anciennes régulations transforme alors en auto-exploitation un lien d’exploitation pourtant bien réel.

De la même manière, le Sud et le Sud Est asiatique ont vu se développer, ces dernières années, le phénomène des sweats-shops, ces ateliers de production de biens d’habillement dans lesquels une main-d’œuvre privée de protection sociale travaille un grand nombre d’heures pour un salaire au-dessous du seuil de pauvreté. Le fait que ce type de travail précaire soit rémunéré, joint au fait qu’il ne soit pas interdit par la législation des pays concernés rendent parfaitement inutile le recours à l’esclavage traditionnel, car dans ce système d’asservissement contractuel le travailleur est libre, mais sa rémunération suffit à peine à couvrir ses besoins en matière de logement et de nourriture.

Manifestation de domestiques à Beyrouth le 1er mai 2016. En 2018, les employées de maison au Liban sont entre 250 000 et 300 000. Elles viennent d’Asie du Sud et du Sud-Est (Sri Lankaises [80 000 à 100 000], Philippines [20 000], Indonésiennes, Bangladaises, Népalaises, Vietnamiennes) ; et d’Afrique (Éthiopiennes [5 000], Ougandaises, Kenyanes, Togolaises, Maliennes, Malgaches). Photo Hussein Malla.

De fait, quelques grands groupes occidentaux ayant délocalisé et sous-traité leur production dans les pays «émergents», sensibles à l’impact désastreux des campagnes médiatiques sur leur réputation, se dotent tardivement de codes de « bonne conduite» sociale. Mais, beaucoup de pays riches importateurs ferment les yeux sur le statut réel de la main d’œuvre utilisée.

Au demeurant, la plupart des pays en développement voient dans l’exploitation de la main d’œuvre, notamment infantile, un avantage comparatif dans la course au profit (baisse des coûts) et un moyen de faire rentrer des devises; ils refusent fermement — tout comme les syndicats patronaux au sein de l’OIT — de lier commerce international et clause sociale.

L’absence d’effort critique pour contester la référence à un vocable aussi imprécis que celui d’«esclavage moderne» reflète la difficulté de penser les formes nouvelles de contrôle de la main-d’œuvre et d’extorsion de la force de travail hors d’archétypes familiers : salarié libre ou contractuel, corvéable, serf ou péon, esclave. Si nous sommes bien en présence d’une nouvelle séquence historique concernant des formes de travail assimilées à l’esclavage, le problème de la terminologie reste pour le moment non résolu : esclavage moderne donc, travail forcé, esclavage contemporain, esclavage domestique, formes extrêmes de dépendance, travail contraint, salariat bridé, pires formes de travail des enfants, exploitation de travailleurs migrants, prostitution d’autrui, etc. La notion d’«esclavage moderne», censée condenser le tout, ne constitue en fait qu’un vaste fourre-tout sémantique et non un concept opératoire parce qu’y coexistent des formes de travail non libre, parfois immémoriales, des pratiques comptabilisées dans la définition de l’esclavage, et de nouveaux agencements qui commencent à peine à se manifester (comme l’ubérisation du travail). On voit bien avec la mondialisation et la déréglementation des relations économiques, l’individualisation des rapports de travail et le renouveau de la traite des êtres humains par des réseaux criminels transnationaux, que non seulement ces nouveaux agencements ne ressortissent plus à la subordination traditionnelle de mise au travail, mais que ce travail assujetti n’est plus une pratique géographiquement ou historiquement limitée à certains pays ou certains systèmes : la sujétion accompagne désormais la mondialisation de l’économie.

Premier prix d’un concours ▸ international de dessins visant à mieux faire prendre conscience de la problématique de “l’esclavage moderne”. OIT. Gargalo Vasco (Portugal). À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, des dessinateurs du monde entier ont exprimé leur vision du travail forcé.

Errements et avancées du droit

L’appellation «esclavage moderne» prend sa source dans différents textes des Nations unies (Commission des droits de l’homme), de l’OIT (Organisation internationale du travail), de l’OIM (Organisation internationale des migrations qui joue un rôle important dans la lutte contre la traite des êtres humains), de l’UNICEF (active pour combattre le trafic d’enfants en Afrique et la servitude pour dettes en Asie) et a été porté en France, depuis 1994, par le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM). Le rôle de la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU ou Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage, créé en 1975, a été déterminant pour faire cohabiter dans un même champ sémantique formes anciennes et pratiques inédites, souvent associées à la traite des êtres humains, et pour vulgariser ce fourre-tout prêt à l’emploi. Le groupe de travail s’est montré particulièrement créatif dans l’interprétation de ce que l’on entend de nos jours par «esclavage» en proposant une typologie qui, par ajouts successifs, additionne des formes anciennement reconnues (servage, servitude pour dette), des survivances qui se pérennisent (esclavage stricto sensu comme en Mauritanie), pour y inclure, par assimilation, des pratiques aussi disparates que le lévirat, l’inceste, l’apartheid (en tant que système de coercition de la main-d’œuvre), les mutilations génitales des fillettes, et des formes plus récentes nées de la globalisation de l’économie telles que le mariage sur catalogue via Internet — tenu pour une extension « moderne » du mariage forcé (les candidates au mariage étant présentées comme des marchandises et non comme des êtres humains) —, le trafic d’organes et de tissus humains (en tant que nouvelles formes d’exploitation), la prostitution enfantine, l’esclavage sexuel, tel le viol systématique dans les conflits armés (ex-Yougoslavie, Sierra Leone, Ouganda, Rwanda, RDC…), l’utilisation des enfants dans les conflits armés. La confusion est à son comble lorsque deux organisations internationales désignent l’une sous la dénomination de travail forcé (BIT) et l’autre sous le vocable d’«esclavage moderne » (ONU) des pratiques identiques, employant ces expressions historiquement connotées dans des contextes particuliers pour signifier, à l’époque contemporaine, quelque chose de bien différent.

Source Nations unies. 50forfreedom.org

Certes, l’extraordinaire prolifération des ONG, à partir des années 1980, va permettre de mettre au grand jour d’effroyables histoires d’asservissement et d’exploitation et d’influer sur l’adoption de nouvelles normes internationales, mais ces «entrepreneurs de normes» se sont engagés dans une sorte de surenchère morale — dans la pure tradition abolitionniste de la bénévolence — qui joue sur la pitié et le consensus plus ou moins sentimental autour de la réprobation, supposée universelle, de l’esclavage. À la poursuite de définitions vertueuses de l’esclavage et de la traite des êtres humains (considérée comme l’équivalent moderne de la traite des esclaves), la tendance désormais consiste à interpréter le concept comme englobant toutes les injus-tices sociales et recouvrant diverses violations des droits humains. Or, la pensée analogique a tendance à confondre plus qu’à clarifier. Si la référence au terme d’« esclavage moderne» peut se concevoir à des fins médiatiques pour stigmatiser certaines formes contemporaines d’extrême exploitation — les femmes de ménage de l’Ibis Batignolles, la filière avicole bretonne, la sous-traitance du groupe Derichbourg à l’agence Chronopost-94 à Alfortville pour citer trois exemples français récents —, le recyclage de représentations anciennes dans la lecture du monde contemporain et l’intempérance verbale à l’égard de la notion tendent à lui faire perdre toute signification.

Assimiler à l’esclavage des formes inacceptables d’exploitation tend à oblitérer des processus originaux, typiques aujourd’hui de l’hégémonie historique du libéralisme. Dès lors, l’expression «esclavage moderne» se change en concept idéologique visant à renvoyer toutes les formes d’oppression actuelles à une époque révolue, celle d’un système de mise au travail d’un autre âge, issues de rapports sociaux désuets, qui n’existerait plus sous cet aspect que de manière résiduelle.

Il est vrai, comme dans le cas de l’«esclavage domestique», ce rapport asymétrique de dépendance personnelle, qu’il existe des similarités entre l’esclavage et la domesticité : contrôle exercé sur la personne, enfermement, surveillance physique, violences physiques ou psychologiques, abus sexuels. Mais, ici, ces similarités se manifestent dans un contexte socio-historique totalement différent, dissociées de la forme canonique de «bien meuble» — donc possiblement réversibles —, même si, au bout du compte, il s’agit bien toujours de la perte de propriété de soi-même. De fait, les déclinaisons contemporaines (esclavage domestique, esclavage sexuel, esclavage économique) partagent bien avec les formes historiques un invariant : l’exploitation.

Car, dans la pratique, comme l’esclave antique, africain ou américain, l’« esclave » des temps actuels est lié au marché et sa condition et son oppression, ne peuvent être appréciées hors de ce contexte.

Source Nations unies. 50forfreedom.org

Aujourd’hui face à la diversification des formes d’exploitation, avec l’apparition de nouvelles pratiques, souvent insidieuses, favorisées par la pauvreté et la mondialisation, il est légitime de se demander quelles réponses apporte le droit, tant celui-ci paraît impuissant à éradiquer un phénomène indéfiniment recommencé. En France, l’absence dans le cadre juridique du mot «esclavage» depuis l’abolition de 1848, n’a pas permis pendant longtemps de condamner lesdites « formes contemporaines d’esclavage», en particulier l’«esclavage domestique», sinon en retenant l’exploitation économique, le travail dissimulé, ou l’aide au séjour irrégulier par l’emploi d’un étranger sans titre de séjour. La décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 affirmant que «la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle» reste très peu mobilisée. La loi Taubira de 2001 constituant la traite et l’esclavage comme un «crime contre l’humanité » n’a de valeur qu’historique. Finalement, la loi de 2013 (n° 2013- 711 du 5 août, publiée au JO du 6 août), consacrant les efforts menés depuis deux décennies par le CCEM, a enfin adapté la législation française pour faire reconnaître sur le sol français plusieurs formes d’exploitation par le travail et pouvoir les incriminer. Le Code pénal établit désormais un critère de gravité sur une échelle à quatre degrés, du plus grave au moins grave : esclavage, servitude, travail forcé, conditions de travail contraires à la dignité humaine. Le texte, pour prendre ce seul exemple, définit ainsi le travail forcé : «Le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli» (Article 225-14-1).

En réalité, malgré un déploiement normatif intense et des législations visant à interdire l’esclavage et les «pratiques analogues à l’esclavage» dans une multitude de traités internationaux, de nouveaux avatars apparaissent en contournement des diverses abolitions.

D’autant que le travail contraint reste souvent invisible et impuni, car la part de cette économie constitue un univers parallèle. Ainsi, la traite des êtres humains accompagne désormais la mondialisation de l’économie. Sa prospérité est liée à celle d’immenses réseaux transnationaux qui, par définition, échappent au cadre juridique de l’État-nation, à ses moyens de poursuite, à ses pouvoirs de répression. En outre, ce qui est aboli par la loi, c’est un statut juridique, et non pas telles ou telles conditions d’existence, intolérables le plus souvent, qui ouvrent la porte à la faiblesse, à la vulnérabilité et à la dépossession des droits. Lorsque telle forme de coercition au travail est rendue impossible, d’autres surgissent qui n’étaient pas prévues, tant fait preuve d’inventivité le libéralisme. Bref, le travail dépendant sous toutes ses formes non libres, n’est pas la conséquence d’une défaillance du marché, mais l’adaptation parfaite à ses aléas et à sa flexibilité et la mesure même de sa déréglementation.