Entretien avec John SCHEID

Article publié dans Histoire Magazine N°10

John Scheid En préambule, avouons qu’il est extrêmement difficile de faire des statistiques globales pour la Rome ancienne. Soit on n’a pas de sources quantifiées ou quantifiables (pendant500 ans) soit, entre 200 av. et 400 ap. J.-C. on a des chiffres, pas toujours assurés et difficilement généralisables. Pour une période aussi longue et un espace aussi grand, ces chiffres sont insuffisants. De ce fait, les indications dont nous disposons sont des exemples, à un moment donné et à un endroit précis de ce vaste ensemble.

C’est noté! Sait-on au moins de quand datent les premières mentions d’esclavage dans la Rome ancienne?

John Scheid Même si on ne peut pas le comparer à l’esclavage de l’époque postérieure, l’esclavage existait à mon avis dès le début, comme ce fut le cas chez tous les peuples de l’Antiquité. L’ancienneté de termes comme Marcipor, Quintipor, c’est-à-dire puer, qui signifient dans ce contexte selon Pline «esclave de Marcus, de Quintus» en témoigne. Par ailleurs, il en est déjà question dans la loi des XII tables du milieu du Ve siècle av. J.-C.

Qui étaient ces esclaves et comment se les procurait-on?

Principe de droit : on naît esclave ou on le devient. Il y avait d’une part des esclaves domestiques. Leurs enfants étaient esclaves à la naissance. Le nom d’un esclave né dans la maison, dans la famille, était de verna. Ces esclaves-là avaient la réputation d’être les plus fidèles et les plus consciencieux. On sait aussi qu’on pouvait se vendre comme esclave, sous la République comme sous l’Empire, ou le devenir en étant vendu par son père, pour dettes, par condamnation. Par ailleurs, les hommes libres pouvaient acheter des esclaves, sur des marchés et à des marchands. C’est avec les grandes campagnes militaires à partir de la fin du IVe siècle avant J.-C. et surtout des trois siècles suivants qu’un grand nombre d’esclaves vinrent en Italie et àRome. Avec les conquêtes, les esclaves affluèrent de partout, d’Hispanie, d’Afrique, d’Asie Mineure, de Gaule, de Germanie, etc., selon le mouvement des guerres et des conquêtes.On peut citer quelques chiffres relatifs aux guerres. À l’issue de celle de Marius contre les Cimbres et lesTeutons (victoire définitive en 101av. J.-C.), 90000 Teutons et 60000 Cimbres furent réduits en esclavage.Durant la campagne d’Auguste contre les Salasses (à partir de 25 av. J.-C.),44000 connurent le même sort. LaGuerre juive de 66-70 se solda entre autres par un total de 97000 Juifs réduits en esclavage. Une partie fut envoyée dans les carrières d’Égypte ou dans les cités des provinces en vue des jeux du cirque, les autres étant vendus. Ajoutons qu’avant leur suppression par Pompée, les pirates capturèrent beaucoup de voyageurs, cédés eux aussi aux plus offrants.Les prix étaient très variables. On admet généralement que, sous laRépublique, le prix moyen d’un esclave était de 2 000 sesterces. Mais certains valaient beaucoup plus cher et, sous l’Empire, les prix vont flamber! De 100 000 sesterces pour un esclave lettré à 500000 sesterces pour un eunuque. À titre de comparaison, la solde annuelle d’un soldat, sans les primes occasionnelles, variait de900 à 1600 sesterces. Mais les vicarii(esclaves d’esclaves) valaient de 5 à 8 aurei (moins de 1000 sesterces). La vente des esclaves était soumise à deux sortes de taxes : la taxe d’importation, de 1/8 pour les eunuques et de 1/40 pour les autres; l’impôt sur la vente, à partir d’Auguste, était de 1/50 ou de 1/25. Payé d’abord par l’acheteur, il fut ensuite à la charge du vendeur, puis rétabli à celle de l’acheteur.

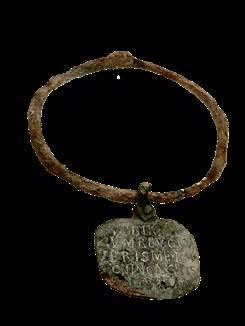

Collier d’esclave . Rome, Latium, IV e /V e s. ap. J.-C. texte : « Arrête-moi, car je me suis enfui et ramène moi à la Via Lata chez le médecin Gemellinus.»

À PROPOS DU DÉNUEMENT DES ESCLAVES RURAUX : Apulée, Métamorphoses, IX, 10-12 :«Dieux! quelle population rachitique d’êtres humains, à la peau livide et marquetée de coups de fouet! Quels misérables haillons couvrant sans les cacher des dos tout noirs de meurtrissures! Quelques-uns n’avaient pour tout voile qu’un bout de tablier jeté autour des reins. Tous, à travers leurs vêtements, montraient le nu de toutes parts. Tous étaient marqués d’une lettre au front, avaient les cheveux rasés d’un côté, et portaient au pied un anneau. Rien de plus hideux à voir que ces spectres aux paupières rongées par la vapeur brûlante et la fumée, aux yeux presque privés de lumière. Ajoutez à cela une teinte blafarde et sale qu’ils devaient à la farine dont ils étaient saupoudrés, comme les athlètes qui s’inondent de poussière avant d’engager le combat.

À quel genre de travaux les esclaves étaient-ils astreints?

Dans les familles à tous les travaux domestiques, de l’entretien de la maison, de la cuisine, des emplois de l’intimité familiale aux fonctions intellectuelles, comme l’éducation des enfants, les fonctions de secrétaire ou d’assistant professionnel du père de famille et de son épouse. Une partie des esclaves travaillait aussi sur les domaines des familles, des fermes, des grandes exploitations, des villas.Un petit paysan travaillait générale-ment avec quelques esclaves, le grand propriétaire confiait des fermes à un couple d’esclaves, dont le traité d’agriculture de Caton l’Ancien décrit les devoirs. Ce couple avait sous ses ordres d’autres esclaves. Caton fait état d’une oliveraie de 60,5 ha, où travaillaient 13 personnes : le fermier, la fermière, 5 travailleurs, 3 préposés aux bœufs, 1 pour l’âne, 1 pour les brebis.

Des tâches de jardinier et de personnel de villa d’agrément étaient confiées à un autre groupe d’esclaves masculins et féminins. Les patrons pouvaient aussi les installer comme commerçants dans une boutique ou un atelier de la ville, voire les employer sur leurs bateaux.

Des esclaves travaillent pour la cité et dans les administrations publiques, en tant que secrétaires, scribes, archivistes ou comptables, ou bien comme bourreaux ou aides cultuels. Beaucoup d’esclaves pour fait de guerre étaient des gens éduqués sinon des intellectuels, comme ceux qui furent ramenés de Syrie lors des guerres contre les derniers rois hellénistiques. Sous Auguste, quand le service des aqueducs fut créé, on y affecta 799 esclaves publics (dite famille publique des eaux). Un certain nombre d’esclaves, les plus malheureux, travaillaient dans les mines ou les carrières. Leur travail était souvent une punition, et il y avait peu de chances qu’ils en sortent vivants.

Quel regard les Romains avaient-ils sur eux?

Un regard variable. D’une part, per-sonne ne se posait la question de la justification morale de l’esclavage.Certes, on plaignait la population d’une ville prise d’assaut qui était réduite en esclavage, mais c’était davantage le grand malheur qui leur arrivait qu’on prenait en considération que le fait qu’ils deviennent esclaves.Car tout le monde en avait.

Les opinions sur les esclaves variaient.Entre libres et non-libres d’une famille, il pouvait y avoir des liens amicaux. Si l’on prend l’exemple des comédies de Plaute, où l’esclave masculin ou féminin tient toujours une place importante, cette population est d’une part présentée comme liée aux maîtres, surtout si l’esclave est du même âge, de l’autre comme des filous qui manipulent les hommes ou femmes libres, qu’ils soient leurs maîtres ou non. Et puis il y avait une suspicion contre les esclaves selon leur provenance : les Espagnols étaient trop dangereux, les Sardes trop indociles. On disait le Phrygien timide, le Maure vaniteux et bon à rien, leCrétois menteur, le Corse cruel et indocile au travail, le Dalmate féroce; le Cilicien et le Cappadocien n’avaient guère, à des titres différents, meilleure réputation que les Crétois. On estimait, au contraire, le Syrien pour sa force, l’Asiatique, l’Ionien surtout, pour sa beauté, l’Alexandrin comme le type accompli de ces jeunes chanteurs habiles et dépravés qui figuraient dans les fêtes.

Il existait toujours une suspicion sur leur honnêteté collective, comme certaines affaires de l’époque impériale le montrent. Par exemple la rumeur attribua en 61 la mort de Pedanius Secundus, un homme très cruel, à ses esclaves, ce qui déboucha sur la mise à mort de 400 esclaves domestiques, tous considérés comme coupables dece meurtre, les citoyens du quartier étant doublement scandalisés, et parle meurtre et par les condamnations à mort (Tacite, Annales, XIII, 32 en61 ap. J.-C.). Sous Néron, un sénatus-consulte «ordonna que, si un maître était tué par ses esclaves, ceux qu’il aurait affranchis par son testament subiraient comme les autres le dernier supplice, s’ils habitaient sous le même toit.» Mais vers la fin de laRépublique, il y eut à Rome une telle tendance à affranchir ses esclaves qu’Auguste prit plusieurs mesures pour retarder l’âge de leur libération.

Les esclaves avaient-ils des droits?

Oui, les esclaves avaient des droits, non pas pour eux-mêmes, mais entant que propriété de leur maître. Et personne n’avait le droit de causer du tort à cette propriété. Celui qui blessait ou tuait l’esclave d’autrui devait un dédommagement au propriétaire. J’ajoute que si un esclave volait quelque chose, blessait ou tuait quelqu’un, c’était le maître qui était responsable.

À l’égard de leurs propriétaires, les esclaves n’avaient en fait aucun droit, même si au fil du temps leur traitement devenait en général assez”humain”, surtout pour les esclaves domestiques. On pouvait alors supposer que les esclaves qui se conduisaient bien fussent libérés, mais ce n’était nullement automatique. Du reste, il faut savoir que le maître conservait son pouvoir sur l’esclave affranchi, et qu’à la mort de celui-ci, il pouvait saisir sa fortune. Car les biens de l’affranchi continuaient à lui appartenir. Ce n’étaient que les petits-enfants d’un affranchi qui devenaient des citoyens indépendants.

L’esclave avait le droit de se marier, ou plutôt d’avoir une concubine ou un concubin, même si dans les inscriptions funéraires il est question d’une épouse ou d’un mari. Ainsi, à Rome, une inscription funéraire (CIL VI,8495) est dédiée «Aux Dieux Mânes, Sabbio, esclave de notre César, fermier de l’aqueduc Claudius (aqua Claudia)a fait (ce tombeau) pour lui et pour Fabia Verecunda, son épouse, avec qui il a vécu pendant 24 ans, et pour ses affranchis et affranchies, et pour ses esclaves, et pour les descendants de toutes ces personnes, pour moitié».On note que les deux esclaves ont«épousé» des femmes libres, sans doute des affranchies.

Avec le temps, les pouvoirs des maîtres furent restreints et les comportements trop cruels sanctionnés. Mais il ne faut pas oublier qu’aux jours de fête, dans une exploitation agricole, le bœuf se reposait alors que les esclaves travail-laient comme d’habitude. Comme le dit un esclave dans le Mercator de Plaute (4, 1, 666)

Les esclaves publics possédaient un réel pouvoir dans la mesure où ils représentaient l’État ou l’empereur.Et plus importants encore qu’eux, étaient les affranchis impériaux, qui exercèrent le pouvoir à certaines époques, sous Claude par exemple.

Quelle était leur religion?

Des esclaves travaillant dans les carrières, les mines ou les grands domaines dans des groupes disciplinaires, nous connaissons peu de choses. Mais nous savons que les esclaves domestiques appartenaient à la maison de leur propriétaire. Il est significatif que le nom collectif des esclaves, familia, ait donné notre mot famille, qui était dite domus, maison, ou gens, grande famille parles Romains. En tant que membres de famille, ils participaient à la religion domestique. Ceci est attesté dès Caton, donc dès le IIe siècle av. J.-C.Et le couple d’esclaves qui servait de fermiers à Caton pour une de ses exploitations, représentait les pouvoirs religieux du chef de famille, mais il n’avait aucune autonomie.

Une fête de l’année, les Saturnales du17 au 23 décembre, quand il s’agissait de représenter le désordre précédant le début d’une nouvelle année, montre l’intégration des esclaves dans la famille. Un banquet familial était alors organisé à l’inverse de la normalité. Les premiers à manger étaient les esclaves de la maison, les maîtres dînaient en second. Il faut savoir que les coutumes de table étaient très strictes : le personnage principal, tel que le président annuel d’un collège sacerdotal, dînait seul avant ses collègues, de sorte que si les esclaves qui généralement consommaient les restes après les patrons, mangeaient les premiers, c’est comme s’ils avaient détenu ce jour-là l’autorité dans la famille.

Nous possédons toutefois des témoignages de piété exprimée par des esclaves, même si nous ne sommes pas toujours en mesure de savoir s’il s’agit de dévotions dans le cadre de la religion domestique ou de dévotions personnelles. Mais ceci était possible.Les esclaves s’adressaient très majoritairement aux mêmes divinités que les hommes libres. Ils vénéraient aussi les Mânes de leurs parents, enfants ou amis, dans les nécropoles familiales.Les grandes familles comme les Iulii possédaient d’énormes nécropoles souterraines pour leurs esclaves et affranchis.

Dans les cultes publics de Rome, les esclaves jouaient le rôle d’aides, comme aeditui(gardiens de temple),sacrificateurs ou assistants des célébrants. Dans certains cultes, comme les cultes des quartiers de Rome, aux sanctuaires des carrefours, aux présidents élus (magistri), qui étaient des citoyens libres ou des affranchis, étaient adjoints en guise d’assistants quatre ministri, des desservants, qui étaient des esclaves. Ces tâches différentes exprimaient la hiérarchie sociale du quartier, qui incluait donc aussi les esclaves (sans doute de bonnes familles), qui représentaient dans ces occasions festives collectives leurs propriétaires.

Les affranchis aussi participaient à la fois au culte familial de leur patron, et en tant que citoyens aux cultes publics. Ils pouvaient occuper des fonctions d’appariteur (calator) auprès des prêtres, notamment pour leur patron, tout comme s’ils servaient d’assistants des magistrats.

Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XXXIII, 6 :«Aujourd’hui il faut sceller avec l’anneau les aliments et les boissons, pour prévenir les vols:voilà le service qu’ont rendu ces légions d’esclaves, cette tourbe étrangère logée dans nos maisons, si nombreuse, qu’il faut un nomenclateur pour nous rappeler les noms de nos serviteurs. Il y a loin de là aux mœurs de nos aïeux : alors on n’avait qu’un esclave appelé Marcipor ou Lucipor du nom de son maître, et prenant avec lui nourriture commune.»

Pline le Jeune, Lettres,VIII, 16 :«J’ai deux sujets de consolation, trop faibles sans doute pour unetelle douleur, mais qui cependant m’aident à la supporter :le premier, c’est ma facilité à les affranchir […]; le second, c’est la permission que je donne aux esclaves mêmes de faire une espèce de testament que j’observe aussi religieusement que s’il était légitime. Ils consignent, à leur gré, leurs dispositions et leurs prières : ce sont des ordres auxquels j’obéis. Ils partagent, ils donnent, ils lèguent, pourvu que ce soit à quelqu’un de la maison : car la maison est comme la république et la patrie des esclaves.»

Quelles étaient les conditions de leur affranchissement?

L’affranchissement dépendait du bon vouloir de leur patron. Et comme je l’ai dit, souvent l’intérêt économique pouvait l’inciter à affranchir un tel et un tel de ses esclaves.L’affranchissement se faisait de façon légale ou extra-légale. Par voie légale, il existait quatre possibilités : par adoption (rare); par testament, dès la loi des XII tables (450 av. J.-C.), ou par l’héritier, commun; par le cens(exceptionnel) qui consistait à ce que le propriétaire présente l’esclave à l’un des deux censeurs en exprimant sa volonté de l’affranchir, et qui disparaîtra à partir du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C.; par la baguette, ancien et le plus commun. Le maître conduisait l’esclave devant le préteur ou un autre magistrat à pouvoir supérieur(consul, proconsul), prononçait les paroles, liberesto, «sois libre», le faisait tourner autour de lui-même, et le magistrat le frappait avec une baguette pour symboliser son pouvoir (d’où le nom de la procédure).

Butin et prisonniers après la victoire de Jérusalem. Arc de Titus, Rome, 81 ap. J.-C.

L’affranchissement extra-légal consistait dans la simple expression de sa volonté par écrit ou oralement devant témoins. Par l’affranchissement légal, l’affranchi avait plus de devoirs à l’égard de son ancien maître. L’esclave libéré se rasait généralement la tête, et allait au temple de Feronia, patronne des esclaves, où il recevait un bonnet«phrygien» (pileus), qui représentait son statut de libéré (ainsi que la libération du peuple après l’assassinat deCésar, d’où son utilisation par les révolutionnaires de 1789 et pour la représentation de Marianne!). L’affranchi devait au fisc 1/20 de sa valeur.

Vers la fin de la République, il y eut une tendance à affranchir de plus en plus d’esclaves domestiques, au point qu’Auguste fit voter une loi, en 2 av.J.-C., qui restreignait l’affranchissement testamentaire.

Il ne pouvait pas être fait en masse, mais devait se pro-duire nominalement, et en nombre proportionnel au nombre d’esclave:en dessous de 10 esclaves, la moitié, de 10 à 30, le tiers, jamais plus de 100.Certains esclaves achetaient leur libération, c’est même à cela que pouvait servir leur pécule.

Y avait-il des évasions? Que risquait l’esclave repris?

Bien sûr qu’il y avait des évasions. C’est pour cela que les bandes d’esclaves ruraux — sans doute ceux qui étaient rebelles ou avaient commis des délits — étaient enchaînées et enfermées le soir ! Mais parallèlement aux évasions et trahisons, les sources rap-portent aussi des exemples de fidélité.Quant à l’esclave évadé qui se faisait reprendre, il risquait très gros. Le propriétaire pouvait le tuer, souvent par crucifixion, l’envoyer aux jeux du cirque comme gladiateur, ou aux mines, aux carrières…

Avant et après Spartacus, y a-t-il eu d’autres révoltes d’esclaves?

On parle déjà de soulèvements dès 499 av. J.-C. En 198 av. J.-C., à Setia (Latium), il y eut une collusion de prisonniers de guerre carthaginois et d’esclaves locaux, qui provoquèrent un soulèvement. En 185, en Apulie, soulèvement d’esclaves bergers se livrant au brigandage, avec 7000 condamnations à la clef et de nombreuses exécutions.

En Sicile, il y avait beaucoup d’esclaves bergers. Ils étaient souvent armés et le pouvoir hésitait à les affronter. C’est dans ce contexte que se déroula le soulèvement d’Eunus, un charlatan qui se proclamait devin et prétendait avoir des contacts avec les dieux. En 136, dans un contexte de maltraitance d’esclaves par un couple de propriétaires particulièrement cruels, les esclaves demandèrent à Eunus si les dieux autoriseraient un complot.Il le leur confirma et prétendit qu’il s’agissait même d’un ordre des dieux.Il se mit alors à la tête des esclaves révoltés, s’empara d’Enna, et se pro-clama roi.

Une assemblée d’esclaves jugea et condamna tous les maîtres, les faisant tous exécuter, sauf les armuriers qui leur étaient fort utiles.Leur nombre grimpa jusqu’à 200000, et comme Rome ne se décidait pas à réagir efficacement, ils enchaînèrent les succès,…

… et furent même imités à Rome, où 150 esclaves se rebellèrent, à Préneste (450 esclaves) ou à Sinuessa (Latium), 4500 esclaves. Ils seront même imités en Macédoine et en Attique. Finalement, en 132, Publius Rupilius, un farouche adversaire de Tiberius Gracchus, fut envoyé comme proconsul sur place et résolut le problème. L’année suivante, il transforma la Sicile en province romaine.En 105, nouvel épisode sicilien, sous la conduite d’un certain Salvius, un joueur de flûte qui prétendait pou-voir atteindre ainsi la transe et communiquer avec les dieux. Dans un scénario semblable à celui d’Eunus, il proclama que les dieux soutenaient l’insurrection, rassemblant jusqu’à6000 esclaves. Il réussit ainsi à défaire les troupes romaines et à prendre Morgantina. Il s’allia ensuite avec le berger Athénion qui commandait d’autres groupes d’esclaves, prit alors le surnom de Tryphon, puis s’installa à Triocala, se présentant comme un magistrat romain. En 104, il mourut de mort naturelle. Athénion résista encore pendant deux ans avant de succomber face aux troupes romaines.

À son apogée, combien l’Empire compta-t-il d’esclaves?

On a avancé des chiffres variés, mais sans avoir de preuves certaines. Pergame aurait compté 40000 esclaves au IIe siècle ap. J.-C., soit environ un tiers de sa population. Mais aucune extrapolation n’est possible.En Asie-Mineure, il y avait des zones manufacturières comme Pergame, où les esclaves semblent avoir été nombreux, alors que de vastes zones rurales ont été exploitées par des hommes libres ou tenus dans une certaine dépendance. Rome aurait compté entre 130 000 et 400 000 esclaves, pour 800 000 habitants. Et au début de l’Empire, l’Italie aurait compté 2 à 3 millions d’esclaves. Les conquêtes avaient amené en Italie et en Sicile d’énormes quantités d’esclaves au cours des derniers siècles de la République. Puis il semble y avoir eu un tassement, en raison du faible taux de reproduction des esclaves ruraux maltraités, ou de la tendance à l’affranchissement. Mais tout cela n’est pas quantifiable. En 8 av. J.-C.,un affranchi, Gaius Caecilius Isidorus, laissa à sa mort 4 116 esclaves, 3 600 paires de bœufs, plus de 250000 têtes de bétail et de 60 millions de sesterces. (Pline 33, 135).

Mais en Égypte, ils ne représentaient que 10 % de la population et ne jouaient pas un rôle central dans l’agri-culture. Et même si l’esclavage semble avoir été un phénomène urbain, son importance ne concerne pas toutes les couches sociales, car les esclaves, même s’ils ne coûtaient pas cher(entre 800 et 2 700 sesterces), si on fait abstraction de certains esclaves spécialisés qui valaient très cher (un médecin, 50000 sesterces), cela représentait une dépense trop importante pour l’essentiel de la population, surtout si on y ajoute environ 300 sesterces d’entretien par an et si on considère que le revenu annuel moyen était inférieur à 1 000 sesterces. Il fallait être très riche pour entretenir beaucoup d’esclaves. Gaius Caecilius Isidorus dépensa plus de 1 million de sesterces pour ses funérailles. Cela donne un ordre de grandeur.

RITE ET RELIGION À ROME

RITE ET RELIGION À ROME

De John Scheid

CNRS éditionsParution : 2019- 23 euros