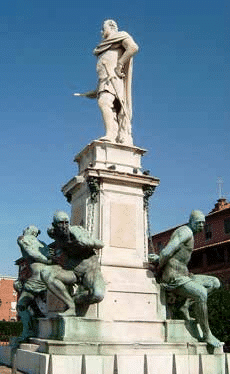

Quelques clichés ou figures emblématiques tendent à associer Méditerranée et esclavage : Spartacus, esclave révolté, Ben Hur, galérien enchaîné, Cervantès, captif après Lépante , les chiourmes assurant, sous le fouet, la vogue des galères romaines… Dans de nombreuses villes méditerranéennes, des édifices en portent encore une trace tangible, qu’il s’agisse, en pays d’Islam, des bagnes de Tunis et d’Alger, des harems des émirs ou, en terres chrétiennes, de cimetières musulmans, des chiourmes à Marseille et La Valette (Malte), ou du monument des «Quatre Maures» à Livourne. La mémoire collective transmet également le souvenir de certains faits douloureux comme les sacs de Ceriale (1637) et de Carloforte (1798), suivis de «l’esclavitude » infligée aux riverains incitant les populations menacées à éloigner leurs habitats des rivages.

Article publié dans Histoire Magazine N°10

Quelle Méditerranée?

Mais la Méditerranée n’est pas seulement un espace maritime enfermé au milieu des terres, à la rencontre des trois continents de l’Ancien Monde. « Selon les exigences de l’histoire, elle est, ainsi que l’a rappelé Fernand Braudel, une zone épaisse, prolongée régulièrement au-delà de ses rivages et dans toutes les directions à la fois. [Au sud] le Sahara, second visage de la Méditerranée, avec les grands nomades, les oasis, les caravanes de l’or et des épices […], au nord les isthmes et leurs routes méridiennes, à l’est l’isthme russe, vers la mer Noire ou la Caspienne. Cette “Plus Grande Méditerranée” […] est telle que la font les hommes : la roue de leurs destins fixe le sien, élargit ou rétrécit son domaine.»

Esclavages : un marqueur?

Dans cet immense espace l’esclavage est omniprésent depuis l’Antiquité, enraciné dans les États sumériens, à Babylone, en Égypte pharaonique (même s’il y est moins présent qu’on ne l’imagine aujourd’hui), comme dans la Grèce des cités, à Carthage ou dans la Rome impériale qui aurait abrité, à son apogée et dans la seule la péninsule italienne, deux à trois millions d’esclaves, soit plus du tiers de la population de l’Italie. L’esclavage, qui n’a pas disparu avec la fin de l’Empire romain d’Occident, serait-il un marqueur des sociétés méditerranéennes? Mais un marqueur pluriel, en perpétuelle recomposition, qui affecte des populations variées et présente un rôle différent selon les époques. Aussi est-il délicat, sinon périlleux de vouloir saisir les esclavages sur le temps long, sur le millénaire qui sépare l’Antiquité tardive de l’abolition officielle de la pratique. Par ailleurs, sans exposer les débats érudits, anciens et actuels, ponctués de propos parfois opposés sinon contradictoires, rappelons que le terme « esclave » renvoie à une grande diversité de conditions.

Esclaves et serfs

À l’encontre de l’idée d’un lent déclin de l’esclavage en Europe à la fin de l’Empire romain d’Occident, notamment à la suite du développement du christianisme, de récents travaux ont pointé la transformation du système esclavagiste et réfuté le principe d’une brutale substitution de l’esclavage antique par le servage. Les serfs qui vivent dans les campagnes dans un état de dépendance juridique et économique de leurs maîtres ne sont pas, malgré certaines similitudes, des esclaves. Certes, le servage implique une étroite dépendance personnelle. Le serf, qui n’a pas le droit de quitter la terre au service de laquelle il est attaché, est la propriété d’un maître qui peut l’aliéner comme bon lui semble. Toutefois, le pouvoir pesant sur les serfs n’est pas illimité comme l’est celui écrasant les esclaves, ces êtres humains traités comme des instruments utilisés à leur guise par leurs propriétaires.

Monument des «Quatre Maures», du Grand-Duc Ferdinand, par Pietro Tacca (1623-1626), Livourne

De l’Antiquité aux Temps modernes : une continuité ?

À la fin de l’Empire romain d’Occident, de véritables réseaux d’importation pourvoient toujours l’Europe méditerranéenne en captifs. Ils répondent notamment aux besoins de main-d’œuvre ressentis après des ponctions démographiques provoquées par les épidémies et les famines. Les victimes de cet esclavage ont surtout été des « païens » ou «infidèles», des juifs et chrétiens « schismatiques ». Car malgré les condamnations répétées par différents conciles à partir du Ve siècle contre le trafic d’esclaves chrétiens, il n’est pas exceptionnel de voir des maîtres catholiques posséder des esclaves orthodoxes. Des marchands génois, vénitiens ou catalans en achetaient au sein de l’espace chrétien, sous prétexte que tout schismatique peut faire un bon esclave, mais n’hésitaient pas à s’adresser à l’ennemi turc. Les bassins d’approvisionnement se situent surtout sur les frontières de la chrétienté là où des rois saxons s’emparent au Xe siècle de Slaves en grand nombre, le terme « sclavus étant alors employé dans le sens de captif privé de liberté» ( J. Heers). Les Bulgares, hérétiques manichéens dits «bogomiles» ou «bougres», pourchassés au XIe siècle par l’Église d’Orient sont vendus sur les marchés d’Occident. Outre des Slaves originaires du nord et de l’est de l’Europe se rencontrent en Italie, comme dans la péninsule Ibérique, des «Maures» provenant du monde musulman en formation. La lutte entre la Croix et le Croissant constitue alors un élément majeur dans la circulation des esclaves sur toutes les rives de la Méditerranée. Les opérations commerciales s’effectuent sans réelle concentration, en dehors de tout monopole et en l’absence de négociants spécialisés dans cette «traite». Distribués sou- vent en petits lots, les esclaves partagent parfois les cales de navires avec d’autres produits (blé, huile, étoffes, chevaux…). Les ventes s’effectuent dans les rues ou sur des marchés, aux enchères ou non, à Malte, à Gênes, Livourne, Palerme, Caffa et Perekop sur les bords de la mer Noire, comme à Alger, Tunis et Tripoli. Certaines représentations de ces transactions exposent les risques encourus, mais cherchent aussi à provoquer, chez les lecteurs émus, des gestes charitables afin de contribuer à la libération des captifs.

Marché aux esclaves à Alger, DAN, R. P., Histoire de la Barbarie et de ses corsaires…, Paris, P. Rocolet, 1637.

Dans des villes, de Provence et d’Italie, les ventes n’avaient pas toujours un tel caractère public et dans des cités de l’intérieur de nombreuses transactions se faisaient dans les maisons.

Pesée globale

Une pesée globale des esclaves en Méditerranée est difficile, sinon impossible à effectuer étant donné les lacunes ou le silence des sources ainsi que la diversité des situations au fil de la conjoncture internationale. Des estimations font état de sept à neuf millions d’êtres humains impliqués dans ces esclavages, avec les XVIe et XVIIe siècles comme temps forts et l’Empire ottoman comme réceptacle majeur. Les incertitudes concernant la traite des Noirs, l’enlèvement de chrétiens dans les régions proches de l’Empire (Géorgie, Caucase) et leur dispersion dans les provinces ont aussi généré des populations serviles dont nous ne connaîtrons jamais le nombre.

Pour les régences maghrébines, il s’agit peut-être d’estimations basses ne prenant pas en compte les Noirs. Robert C. Davis évalue entre un million à 1,25 million le nombre d’esclaves européens en Afrique du Nord, de 1530 à 1780. Mais il ne prend en compte que la Méditerranée occidentale.

Géographie de la servitude

Toute géographie des esclavages méditerranéens doit être datée, car elle dépend de l’évolution du rapport de forces entre les puissances dominantes. En l’absence de données quantitatives globales, quelques observatoires fournissent des indications pour les XVIe et XVIIe siècles. Éclairages partiels, mais difficiles à refuser étant donné les sources fragmentaires dont disposent les chercheurs.

Comme l’ancien Empire romain d’Orient, l’Empire ottoman compte une importante quantité d’esclaves de toutes origines. Au milieu du XVIe siècle, Constantinople/Istanbul en abrite 12 à 14 000 au seul service du Grand Seigneur. Quand on pense aux esclaves européens présents dans l’espace méditerranéen, on tend à regarder vers le Maghreb et secondairement vers l’Empire ottoman, alors qu’il convient d’inverser cette vision. Non seulement le nombre d’esclaves européens est plus important dans le monde ottoman, mais la masse des esclaves y est dominée par les Noirs d’Afrique et parmi les Européens ceux de la partie orientale du continent sont également nombreux.

Galériens «turcs» et garde-chiourme à Marseille au XVIIe siècle

Une étude des esclaves qui ramaient sur les galères du sultan au XVIIe siècle montre ce recrutement qui déborde les limites de la mer Intérieure et suit plusieurs voies d’approvisionnement. L’énorme part de l’élément slave résulte des raids des Tatars de Crimée allant jusqu’au cœur de la Pologne et de la Moscovie. Cette demande est complétée par les prises effectuées en Europe centrale, le long de la «frontière» austro-ottomane, depuis la Croatie jusqu’aux Carpates, et par celles réalisées à l’occasion de l’interminable conflit contre Venise (à Candie comme en Dalmatie). Les Barbaresques, qui ont été de gros fournisseurs du marché ottoman au XVIe siècle en livrant des esclaves provenant d’Europe occidentale, semblent au siècle suivant préférer négocier les rachats des captifs avec l’Occident. Par ailleurs, des milliers de Noirs originaires de l’Afrique subsaharienne sont acheminés par Alexandrie d’Égypte et les ports d’Afrique du Nord, particulièrement de Cyrénaïque.

Au Maghreb, la géographie des captures privilégie la Méditerranée occidentale. À Alger, les esclaves proviennent de tout le bassin occidental de la mer Intérieure en débordant dans l’Atlantique jusqu’aux Canaries et en allant à proximité des côtes britanniques. Le rayon de recrutement de Tunis et de Tripoli paraît plus réduit, privilégiant la mer Tyrrhénienne avec des esclaves napolitains, génois, sardes, siciliens, corses et provençaux.

Vue de Malte, cette géographie est tout autre avec une écrasante majorité de «Turcs» et de «Maures», ainsi que quelques sujets du Grand Seigneur, Juifs et Grecs schismatiques. Dans le royaume des Bourbons, où l’esclavage est en principe inconnu, puisque la terre de France affranchit quiconque vient la fouler [«l’air de France rend libre »], l’arsenal des galères de Marseille a «consommé» au temps de Louis XIV et de Louis XV des milliers de «Turcs» et de «Maures». Pour répondre au prestige du Roi-Soleil, qui veut disposer de la plus importante flotte de galères de Méditerranée, ce sont entre 10000 et 12 000 « Turcs », « Maures » et « Mahométans » qui ont été employés dans l’arsenal pendant le demi-siècle du règne personnel de Louis XIV. En 1673, l’amirauté de Marseille enregistre un ordre royal recommandant aux capitaines de navires qui doivent toucher Malte d’y «embarquer des esclaves turcs achetés par le roi pour ses chiourmes.» L’année suivante un rapport adressé à Colbert suggère qu’on fasse insérer dans les Capitulations (accords entre Versailles et La Porte) «qu’il sera permis d’acheter […] et d’envoyer en France telle quantité de Grecs, Albanais et Russiotes que les Tartares vendent aux Turcs.» En 1685, un marchand toulonnais s’engage à fournir pour les galères de Marseille «150 Turcs, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à trente-huit ou quarante années, qu’il achètera aux îles de l’Archipel [mer Égée] et autres endroits du Levant, et d’en envoyer cinquante toutes les années.»

Pour fournir celles-ci, les responsables de l’arsenal marseillais ont songé à se tourner vers des esclaves arrachés à l’Afrique subsaharienne, notamment par l’intermédiaire de la Compagnie du Sénégal. L’opération n’a pas eu de suite, mais rappelle la présence, très tôt et en de nombreux points, de Noirs dans le carrefour méditerranéen.

Captures par des pirates barbaresques. XIXe siècle.

Présence de Noirs

La traite des Noirs organisée par les Portugais, à partir de leurs positions africaines, a servi d’abord et pendant près de deux siècles (XVe et XVIe siècles) à alimenter les marchés de Lisbonne et de Séville, et à répondre à la demande d’autres places méditerranéennes. Dès le XVe siècle, des marchands italiens ont essayé de se glisser, en négociant ou furtivement, dans ces filières.

Un capitaine de la rivière de Gênes, qui envisage la culture de la canne à sucre dans les îles du Cap-Vert, reçoit du roi de Portugal l’autorisa- tion d’importer des esclaves noirs, comme l’obtient pour Madère un Florentin établi à Lisbonne, tandis qu’à la fin du siècle un autre Florentin vend à Valence plus de 2 000 Noirs «de Guinée». De tels esclaves sont également achetés, notamment par des Catalans, en Afrique du Nord, là où aboutissent des caravanes transsahariennes. Installés à Syracuse, des Catalans y vendent des esclaves noirs et exportent des grains en retour. Au début du XVIe siècle, avant l’arrivée de l’Ordre à Malte, des esclaves appartenant à des propriétaires privés sont dits Etiopico, d’autres Negri originaires du Bornou (ouest du lac Tchad). Quelques années plus tard, des esclaves noirs sont achetés par des capitaines des bâtiments de l’Ordre auprès de marchands de la côte africaine ou troqués contre du blé.

Du XVe au XVIIe siècle des prises faites par des corsaires témoignent de cette circulation. Ainsi, en 1549, un bâtiment tunisien faisant route de Djerba vers Lépante est capturé par un corsaire avec 32 Turcs et Maures et 109 schiavi negri à son bord. Un vaisseau barbaresque allant de Tripoli en Grèce est pris en 1562 avec vingt Turcs et une centaine de Negri. En 1701, des navires sont affrétés à Tunis pour transporter des esclaves noirs en Méditerranée orientale et en 1724, le capitaine d’une polacre française déclare que son bâtiment a été «nolisé» (affrété) à Tripoli par des marchands turcs pour transporter 234 esclaves noirs à Chio et Smyrne. L’envoi de ces esclaves depuis les ports d’Afrique du Nord vers les provinces ottomanes des Balkans et du Levant a continué jusqu’au début du XIXe siècle. Des navires battant pavillon ottoman en acheminent depuis l’Égypte, mais adressent également des negretti et negrette à Malte jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En 1785, Vallière, consul de France à Alger, observe qu’il y a «beaucoup de nègres en Algérie, hommes et femmes. Chaque particulier fortuné en a deux, quatre, six et plus à la maison, ils sont chargés de tout le travail et leur condition est vraiment très dure.»

«Tomber en esclavitude»

On peut «tomber en esclavitude» à la suite de dettes ou tout simplement de naissance (être né esclave), mais c’est la guerre, sur terre et sur mer, qui en est la cause majeure. La production d’esclaves devient un horizon important de la course ou «corsopiraterie» aux XVIe et XVIIe siècles. Outre la prise des navires et de leurs cargaisons, les pirates et corsaires tendent à considérer les marins et les éventuels passagers comme des proies. L’appât du gain est renforcé par l’arrière-plan conflictuel entre la Croix et le Croissant, bien que paraissent dominer au XVIIIe siècle «les rapines sous couvert de religion» (M. Fontenay).

Les littoraux ne sont pas épargnés, et les conclusions de récents travaux concernant la péninsule Ibérique invitent à réévaluer la part des hommes et des femmes capturés lors de ces «razzias». Les disparitions de certains villages de Corse, Calabre ou Sardaigne parfois estimées comme exagérées, ne sont pas à classer systématiquement dans le tiroir des fantasmes.

Pratiquées de longue date, dès l’Antiquité grecque sinon avant, ces attaques visent des pêcheurs et des paysans près des rivages de la mer Intérieure. En 1429, les Barbaresques dévastent Gozo, île la moins défendue de l’archipel maltais, et emmènent en esclavage 3 500 captifs. La grande majorité de la population est de nouveau capturée et déportée à Constantinople en 1551. Les Algérois prennent 7000 personnes dans la baie de Naples en 1544 et 6 000 lors du sac de Vieste (Calabre) en 1554. Les marins et populations côtières entre Sicile et Baléares, mais également de l’Archipel (mer Égée) sont les plus exposés. Des corsaires barbaresques, y compris de Salé (Maroc), opèrent jusque dans l’Atlantique : 900 personnes sont prises à Lanzarote (Canaries) en 1618 sur les 3 à 4 000 habitants de l’île, des opérations se déroulent également dans le golfe de Gascogne, aux abords de Saint-Malo et des Îles britanniques.

Plutôt que de s’encombrer de prisonniers qu’il faut surveiller et nourrir jusqu’à ce qu’ils aient pu être vendus comme esclaves, certains corsaires préfèrent s’en débarrasser au plus vite auprès de leurs proches ou des autorités locales.

Enrôlé de force en 1692 sur un corsaire de Livourne, un Anglais naufragé en mer Égée relate la pratique du capitaine qui, vers la fin de l’été, a l’habitude de se rendre sur le littoral de Syrie méridionale pour y faire des prises. Arrivé sur la côte avant le jour et après avoir dissimulé son navire, il descend à terre avec ses hommes à bord d’une chaloupe et se met en embuscade. Après avoir pris une douzaine d’hommes ou de femmes, il regagne son bâtiment et se rend près des places où sont les familles des prisonniers « turcs ». Il mouille alors son navire hors de portée de canon, arbore un pavillon blanc et donne un coup de pierrier. Alertés, des Turcs viennent pour traiter avec lui le rachat de leurs parents ou familiers. (Voyages de Dampier, Amsterdam, 1702). Loin d’être anecdotique, cette pratique est attestée sur de nombreux rivages d’Italie méridionale et d’Espagne. Aussi, « l’esclavitude » hante les esprits des gens de mer et marque l’imaginaire des populations littorales en Méditerranée et au-delà jusqu’aux Îles britanniques. Ces ponctions sont entretenues dans la mémoire collective par la littérature et l’image jusqu’au début du XXe siècle.

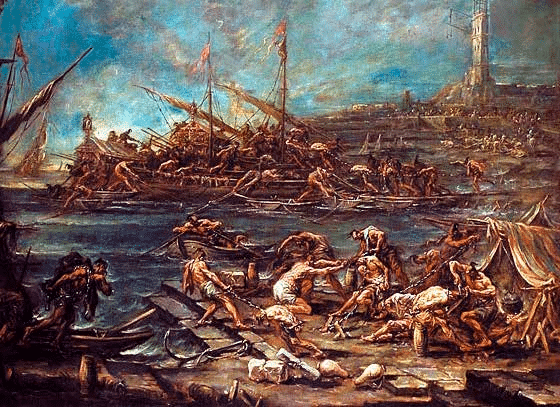

Embarquement des galériens dans le port de Gênes par Alessandro Magnasco, 1667-1749 (Bordeaux musée des Beaux-arts)

Esclaves ou captifs?

Différents chercheurs ont parfois proposé de distinguer le prisonnier de guerre, ou captif, de l’esclave. Le premier serait une sorte d’esclave «provisoire », d’esclave « potentiel », d’otage en attente d’être racheté ou échangé (pris pour s’en débarrasser au plus vite et au meilleur prix), le second un esclave «à temps plein» sans espoir de rachat.

Cette distinction, appliquée surtout à la période dite «moderne» (XVIe – XVIIIe s.), se retrouve peu dans les textes, et les conditions de vie de ces victimes ne sauraient les différencier. Car elles peuvent être dans tous les cas convenables, parfois meilleures que celles de certains «libres», ou épouvantables. Les termes de captif et d’esclave figurent dans les enregistrements à l’amirauté de Marseille, mais celui d’esclave est largement dominant. Ainsi en est-il, dans cette ordonnance du duc de Guise interdisant en décembre 1607 tout commerce avec la côte de Barbarie (Afrique du Nord) en raison des «pilleries et ravages que ceux d’Argiers [Alger], de Thunis [Tunis] et autres lieux continuent à faire sur les sujets du roi, ayant encore depuis peu de jours saisi et arrêté les vaisseaux de ce pays qui étaient en leurs ports et fait esclaves tous les Français qui s’y sont trouvés.»

Esclave pour quoi faire?

Les esclaves «à vie», non rachetés faute de moyens ou parce que leur maître n’y a pas consenti, comme les captifs avant un éventuel rachat, sont affectés à deux secteurs d’activité. Les uns sont utilisés comme force de travail. On les trouve sur les galères des différentes marines, tout au moins jusqu’au XVIIe siècle qui marque le déclin de ce type de bâtiment en Méditerranée, et sur les chantiers de travaux publics : fortifications, car- rières, chantiers de construction… Ces esclaves sont assurément ceux qui offrent la plus grande visibilité dans les archives et qui retiennent l’attention des voyageurs, mais ce ne sont probablement pas les plus nombreux, sauf au temps de l’apogée des galères fortes consommatrices de chiourmes sur la rive sud de la Méditerranée (Alger, Tunis, Tripoli) comme sur la rive nord (Marseille, Barcelone, Naples, Livourne, Gênes), sans omettre Malte entre les deux mondes.

Les esclaves domestiques, au sens large, au service du maître ou de sa maison, forment l’autre composante. Dans le cadre d’une économie aux productions destinées ou non au marché, ils pouvaient être affectés en grand nombre à la production agricole dans la Mitidja d’Alger, les jardins de la Vega de Grenade ou les champs de cannes près de Valence, mais aussi dans les ateliers artisanaux à Naples, Syracuse, Cordoue, Séville, Constantinople ou Le Caire. À Malte, «où on trafique les hommes comme des animaux» (Roland de la Platière), des esclaves pris par les vaisseaux de l’Ordre étaient recrutés comme galériens ou employés à des tâches publiques, d’autres vendus aux enchères sur le marché de La Valette, tandis que le Grand Maître en utilisait pour des cadeaux diplomatiques : ainsi en est-il de ces dons d’esclaves au vice-roi de Sicile en 1685 et du vice-roi de Naples en 1722.

Esclave toujours?

La mort (fréquente), la fuite (rare), les révoltes (peu nombreuses et réprimées comme celle des Zandj aux marges de la « Plus Grande Méditerranée» au IXe siècle ou de Meonowicz en 1642 à bord d’une galère ottomane en mer de Marmara), le reniement de sa foi (pour «prendre le turban» ou «se faire Turc»), l’affranchissement et les rachats mettent un terme à cette condition servile. Les rachats sont soit effectués sur place lors des razzias, soit organisés par des missions diplomatiques et l’entremise des États, ainsi que le fait le Chancelier de France, Pontchartrain, en autorisant, en février 1701, le départ pour Salé de la barque d’un patron provençal à condition qu’elle emporte «une aumône du roi destinée aux esclaves français du Maroc.» Ces opérations sont également prises en charge par des confréries religieuses (Trinitaires, Mercédaires), des insti- tutions charitables (Santa Casa della Redenzione di Cattivi et Pio Monte della Misericordia à Naples) et muni- cipales (Magistratto del Riscatto, à Gênes). Des «caisses d’esclaves» (Sklavenkassen) fonctionnent également dans les Provinces-Unies et les villes hanséatiques, collectant des fonds et établissant des procédures d’identification des esclaves à racheter. `

À ces institutions il faut ajouter la participation, moins visible, mais très active de particuliers, commerçants circulant entre les deux rives de la Méditerranée, marchands juifs installés à Livourne et dans les ports maghrébins. Un seul exemple illustrera la complexité des situations et des réseaux mis en œuvre. En 1579, Joseph de Ribeira, gentilhomme natif de Palerme et esclave à Alger de Mami Reïs, désigne comme procureur le sieur Jérôme Soma, marchand vénitien, pour obtenir de Jean-François Serra, marchand de Marseille, la somme de 500 écus d’or, que lui a remis Jeanne Griffeo, sa mère, par l’intermédiaire de Nicolo Grosso, marchand de Gênes, pour être employée à son rachat.

En continuité avec l’Antiquité, mais avec des mutations et des ruptures liées à de nouvelles configurations politiques, économiques et religieuses, l’esclavage a impliqué plusieurs millions de personnes dans l’espace méditerranéen : Italiens, Espagnols, Portugais, Français, Turcs, Arabes et Noirs africains, mais également Grecs, Slaves, Allemands, Anglais, Hollandais, Irlandais, Scandinaves… La Méditerranée a été au fil des siècles un carrefour des esclavages.

Pas plus que le servage au MoyenÂge, les traites atlantiques à compter du XVIe siècle et surtout du siècle suivant n’ont mis un terme à ces pratiques, l’utilisation d’une main d’œuvre esclave pour l’exploitation des richesses américaines n’ayant « pas constitué une nette rupture culturelle pour l’Europe » (O. Grenouilleau).

Traquer et décrypter l’esclavage dans ses différentes composantes et sur le temps long contribuent assurément à écrire une histoire de la Méditerranée dans toute sa densité et dans son entière complexité.

Biographie

Salvatore Bono, Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo), Bologne, Il Mulino, 2016.

Robert C. Davis, Esclaves chrétiens, maîtres musulmans. L’esclavage blanc en Méditerranée, (1500-1800), Paris, éd. Jacqueline Chambon, 2006 (pour éd. française)

Giovanna Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, Milan, Bruno Mondadori, 2009.

Olivier Grenouilleau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004.

Olivier Grenouilleau, Qu’est-ce que l’esclavage ? Une histoire globale, Paris, Gallimard, 2014.

Les Cahiers de la Méditerranée, « L’esclavage en Méditerranée à l’époque moderne », CMMC, n° 65, décembre 2002.

Olivier Grenouilleau, Christianisme et esclavage, Paris, Gallimard, 2021, le chapitre 4 concerne l’esclavage en Méditerranée.