Article publié dans Histoire Magazine N°10

Oubli ou occultation?

L’ histoire de l’esclavage à travers l’océan Indien et l’Asie modernes n’est pas un champ nouveau, mais il connaît une forte résurgence depuis une décennie. À l’origine centrés sur la façade occidentale de l’océan Indien, les travaux des historiens portent désormais sur tout l’arc littoral s’étirant du Cap (Afrique du Sud) aux îles Moluques (Indonésie), en passant par le golfe d’Aden, l’Inde, l’Asie du Sud Est et les Philippines. Ils s’intéressent en particulier aux interconnexions entre les diverses formes d’esclavage mises en relation par les réseaux européens à partir du XVIe siècle. Ces travaux ont permis de réévaluer l’importance numérique de la traite à travers ce vaste espace, d’en souligner la forte multidirectionnalité, de restituer ses connexions à l’échelle globale (jusqu’en Europe et aux Amériques), et d’analyser les mutations économiques, sociales, poli – tiques et culturelles induites par l’expansion de la traite.

Au vu de ces progrès, se pose aujourd’hui la question de l’extension de la recherche au-delà de la seule présence européenne en Asie, aussi bien d’un point de vue géographique que temporel. L’enjeu n’est pas seulement d’appréhender la complexité des traites et des esclavages en Asie avant l’arrivée des Européens; il est aussi de comprendre comment les dynamiques européennes ont mobilisé des réseaux et régimes de travail contraint préexistants ; comment elles les ont affectés; et comment elles ont été en retour influencées par ceux-ci. S’il faut saluer l’extension récente des études sur l’esclavage vers les régions de l’Asie orientale (grâce aux travaux d’historiens tels que Lúcio de Sousa), le champ n’en demeure pas moins fortement euro-centré. En dépit du rôle manifeste des acteurs chinois (esclaves et travailleurs asservis, mais aussi entrepreneurs, intermédiaires et propriétaires d’esclaves) à travers toute l’Asie maritime moderne, la majorité des études s’intéresse d’abord aux acteurs européens et s’appuie essentiellement sur des sources européennes.

La sous-représentation des contextes échappant à l’influence européenne (en particulier en Asie orientale) ne s’explique pas seulement par la relative rareté des sources «locales» en comparaison de l’imposante documentation produite au fil des siècles par les marchands, missionnaires et fonctionnaires européens. Elle procède aussi d’un ensemble d’a priori hérités de l’historiographie du XXe siècle.

Les facteurs idéologiques ont en effet joué et continuent de jouer un rôle déterminant sur la possibilité même d’étudier «l’esclavage» dans les sociétés d’Asie orientale.

Dans un cas comme celui de la Corée, par exemple, l’invocation de l’esclavage pour justifier la colonisation japonaise a durablement contribué à marginaliser l’étude de ce phénomène pourtant central dans l’histoire de la dynastie Yi (1392-1910) — où il a pu concerner jusqu’à 30 % de la population.

Petites filles kidnappées. Ces filles, trouvées cachées dans une jonque par un inspecteur des douanes auraient été vendues comme esclaves. Cliché acquis par Lucy Drew, 1949. Edward Bangs Drew Collection. Harvard Harvard-Yenching Library.

La Chine impériale reste quant à elle un point aveugle de l’histoire de l’esclavage. Cette absence est la résultante de divers facteurs dont le principal tient au fait que la Chine n’a jamais été perçue comme une société où l’esclavage aurait revêtu une importance économique et sociale suffisamment significative. Malgré les tentatives des historiens chinois de l’ère républicaine (1912-1949) — tels que Liang Qichao (1873-1929ii) — d’écrire une histoire diachronique et comparée de l’esclavage en Chine, l’on a toujours c o n s i d é r é que l’esclavage n’était pas connu en Chine impériale ; ou à tout le moins qu’il y était « doux » , « différent » et surtout moins inhumain. Cette perception, et l’occultation qu’elle produit, s’est accentuée depuis le milieu du XXe siècle sous l’effet com- biné du faible intérêt de la sinologie occidentale pour cette question et, surtout, du poids du paradigme féodal qui s’est imposé comme grille de lecture de l’histoire de la Chine impériale. En quelque sorte, le problème a été verrouillé dès les années 1940 avec l’adoption officielle du modèle évolutionniste des « cinq stades» d’inspiration stalinienne par la République populaire de Chine (fondée en 1949). Associé à un mode de production supposément caractéristique de l’Antiquité pré-impériale, l’esclavage a depuis lors pratiquement disparu des travaux sur la Chine impériale. Au cours de l’ère maoïste, l’étude (florissante) de la servitude a en effet d’abord été mise au service d’analyses portant sur les caractéristiques de la féodalité chinoise et sur l’émergence du capitalisme, avant de tomber progressivement en désuétude au cours des années 1980. Aucune réévaluation de la place de la Chine impériale dans l’histoire mondiale de l’esclavage n’a depuis vu le jour. Celle-ci ne saurait d’ailleurs émerger dans le contexte actuel de revalorisation du passé impérial et de reprise en main idéologique de la discipline historique.

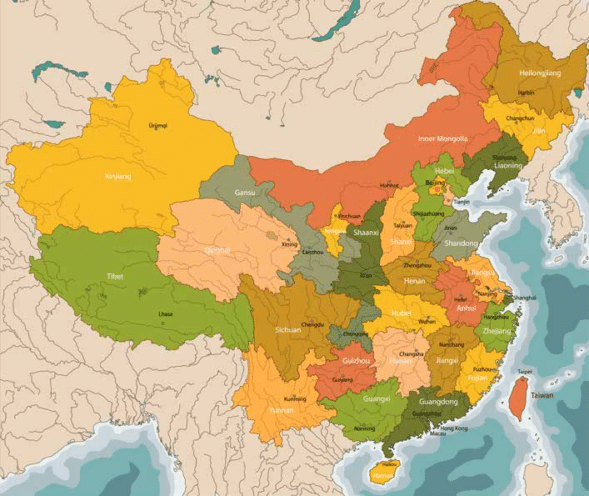

Carte des provinces chinoises.

Pourtant, s’il est légitime de débattre de la pertinence des cadres interprétatifs de l’esclavage dans le contexte de la Chine impériale, son rejet a priori a fortement contribué à éclipser divers phénomènes associés à l’esclavage, à commencer par la traite d’êtres humains.

Réseaux internes de traite

Les sources chinoises (et occidentales) d’époque Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) recèlent pourtant de précieuses informations. Celles-ci montrent, contrairement à l’idée selon laquelle les Européens furent à l’origine de la réintroduction de la traite et de l’esclavage sur les côtes chinoises, qu’il existait en Chine intérieure des formes d’esclavage et des réseaux de traite bien structurés et opérant parfois à très grande échelle. Ces deux phénomènes sont toutefois difficilement quantifiables. Pour l’esclavage, nous disposons de témoignages et de (rares) données suggérant son importance numérique. Une note du célèbre érudit Gu Yanwu (1613-1682) atteste de son importance numérique dans la région du bassin inférieur du Fleuve bleu au milieu du XVIIe siècle. Selon lui, les riches mandarins de l’époque pouvaient posséder jusqu’à 3 000 esclaves. Cette prolifération de l’esclavage est confirmée par les inventaires des biens saisis aux officiers chinois au cours de la conquête de la Chine par les Mandchous. Lorsque la garnison de Jinzhou tomba en 1642, ses officiers étaient à la tête de quelque 1 500 esclaves. Leur général en possédait 433 à lui seul.

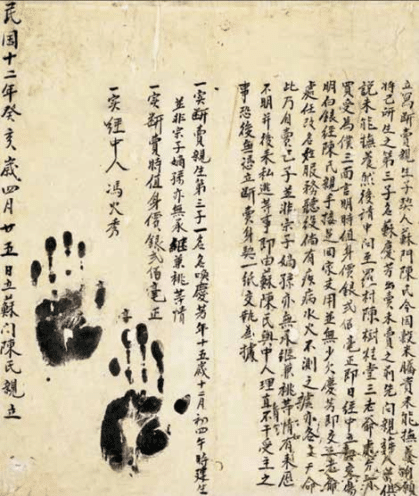

Contrat de vente d’un enfant par son père . Le contrat passé le 25 avril 1923 entre le fermier du Guangxi Sumen Chen, «contraint par la vie» de vendre son fils de 15 ans Su Qingfang au troisième maître local Chen Shuguitang pour 200 cents, ce qui représentait alors environ vingt-cinq seaux de riz en grains. Musée national de Chine.

Si les travaux sur la traite en Chine font encore cruellement défaut et bien qu’il soit illusoire de prétendre en reconstituer toute l’étendue et l’intensité à l’époque moderne, les sources sur ce sujet ne manquent pas. Dans un article publié en 1891 dans le Chinese Recorder, le révérend américain Thomas McCloy mentionne ainsi l’existence de réseaux de traite d’enfants kidnappés, séduits par la promesse d’un emploi rémunéré ou achetés à leurs parents dans la province du Henan pour être revendus («par centaines» chaque année) à plus de 1 000 kilomètres de là dans la province littorale du Guangdong. Quinze années plus tard, en 1906, dans une lettre adressée au Times, le révérend William Cornaby rapporte l’ampleur du trafic de jeunes filles destinées à l’esclavage et à la prostitution entre Hankou (au Hubei) et Shanghai, estimant leur nombre à plusieurs milliers.

Les sources chinoises permettent quant à elles d’établir que la traite d’êtres humains y était pratiquée bien avant le XIXe siècle, avant même l’arrivée des Portugais. Les Annales véridiques de l’ère Chenghua (1464- 1487) mentionnent par exemple l’existence dans la province du Jiangxi d’un réseau de trafiquants de migrants destinés à être vendus à de riches familles comme esclaves ou comme tenanciers serviles. Dans la région de Suzhou ( Jiangsu), ce sont des jeunes filles qui étaient enlevées à leurs familles avant d’être séquestrées puis vendues à bonne distance comme concubines ou comme esclaves.

Les archives et sources publiées d’époque Ming et Qing fournissent aussi de précieuses indications quant aux modes d’organisation des réseaux de traite. La collection des jugements modèles prononcés par Yu Chenglong (1617-1684) lorsqu’il occupait le poste de magistrat de Luocheng (Guangxi) entre 1661 et 1667 en fournit un exemple éclairant. Une édition moderne de l’Anthologie des jugements de Yu Chenglong présente l’affaire ainsi : Niu Sen, qui était un homme intelligent, avait un fils âgé de six ans. Alors que ce dernier déambulait près des portes de la ville, un trafiquant s’empara de lui. Paniqué, Niu Sen s’adressa immédiatement au bureau du magistrat. À la lecture du rapport, Monsieur Yu émit un mandat d’arrêt […]. Tandis que les patrouilleurs recherchaient l’enfant, le kidnappeur tenta de joindre la campagne précipitamment. Bien que l’enfant ne fît pas de bruit, son visage marqué par les larmes attira l’attention des patrouilleurs qui prirent le kidnappeur par surprise, les armes à la main, et le conduisirent devant le magistrat.

Au cours de son interrogatoire, le coupable (un dénommé Ping Deyuan) reconnut avoir enlevé l’enfant et confessa être l’auteur d’une dizaine de kidnappings au cours des années précédentes. Il révéla aussi appartenir à une organisation composée de 80 personnes opérant entre les provinces du Guangdong et du Guangxi spécialisée dans la traite de jeunes garçons et de jeunes filles pour la prostitution. Transmise au bureau du gouverneur général, l’enquête conduisit à l’arrestation d’une vingtaine de personnes et permit d’identifier quelque 200 victimes.

De manière plus générale, les sources chinoises permettent surtout de saisir les caractéristiques de la traite chinoise, à commencer par sa multi directionnalité et ses ramifications interrégionales. Ainsi, alors même que Yu Chenglong mettait au jour ce réseau de traite d’enfants depuis le Guangxi vers le Guangdong, le gouverneur de cette dernière province s’attelait, en 1663, à endiguer la traite de femmes et de jeunes filles en direction des provinces de l’intérieur en promulguant une «prohibition» (dont le texte témoigne surtout de l’impuissance des fonctionnaires à lutter efficacement contre ce phénomène). Quelques années auparavant, en 1656, à quelque 1 600 kilomètres au nord, un dénommé Pi Si était lui aussi arrêté à Pékin pour son implication dans un réseau de traite d’êtres humains. L’enquête fit apparaître que Pi Si se trouvait au centre d’une vaste organisation s’approvisionnant aussi bien dans la région de Pékin que dans les provinces lointaines du Henan, du Jiangsu, du Zhejiang, du Hubei et du Hunan, et dont les victimes étaient revendues comme épouses, concubines ou comme esclaves, tant dans les environs de Pékin qu’en Mandchourie et en Mongolie. Outre son caractère fortement multidirectionnel (depuis les régions pauvres, frappées par les conflits et la famine vers les régions économiquement plus développées), la traite en Chine impériale tardive se caractérise aussi par la diversité des profils de ses opérateurs. Si la majorité des faits rapportés fait état de réseaux organisés disposant de relais, de caches, d’entrepôts et de multiples complicités (y compris au sein de l’administration), …

…les archives judiciaires montrent que la traite était aussi une activité complémentaire lucrative attirant marchands au long cours et individus en quête de profit rapide.

À titre d’exemple, on aurait tort d’imaginer les tristement célèbres «trafiquants du Sichuan» (Chuanfan) comme étant tous des professionnels de la traite. Une loi promulguée en 1727 pour lutter contre le trafic d’enfants enlevés ou acquis à bas prix dans la province du Guizhou vise explicitement les petits marchands et colporteurs qui, ayant vendu leur marchandise au Guizhou, se procuraient quelques captifs (souvent d’origine Miao) pour les revendre à leur retour dans le Sichuan et ainsi multiplier leurs gains.

Fournir des esclaves, des dépendants, des épouses

Le cas des «trafiquants du Sichuan», qui furent une source de préoccupation constante pour l’administration impériale tout au long du XVIIIe siècle, atteste autant de la diversité des profils des trafiquants et de la multidirectionnalité de la traite (ceux-ci importaient des captifs autant qu’ils en exportaient) que d’une autre caractéristique de la traite chinoise, à savoir la multiplicité de ses finalités. Nous avons vu que les victimes de la traite, enlevées ou achetées à leurs parents, étaient non seulement vendues comme esclaves, mais aussi comme épouses, comme concubines, comme prostitué(e)s, ou comme tenanciers serviles. Elles fournissaient aussi parfois la main-d’œuvre nécessaire à l’industrie, comme en atteste un édit de 1802 dans lequel l’empereur Jiaqing (r. 1796-1820) s’inquiète de la prolifération de la traite depuis le Sichuan. Ce texte adressé au gouverneur-général de la province rapporte que des bandes organisées de plusieurs dizaines de personnes « kidnappaient des femmes et des jeunes filles, les bâillonnaient avec des étoffes, les attachaient et les transportaient dans des sacs» pour vendre les plus jeunes comme prostituées dans la province du Hubei, tandis que les plus âgées étaient envoyées au Jiangxi pour participer à la production des célèbres porcelaines de Jingdezhen.

Cette «multifonctionnalité» permet de saisir que la traite (qui concernait en majorité des femmes et des enfants) n’était pas exclusivement «esclavagiste». Dans un contexte où les transactions sur les personnes faisaient partie intégrante des stratégies de reproduction des familles (mariages, adoptions, etc.) et où l’asservissement était légal mais strictement encadré, la notion de « traite » ne se définit ni par le fait de vendre et d’acheter des personnes, ni par celui de faire le commerce d’esclaves ou de captifs pour l’esclavage. Elle se définit en revanche par le fait d’usurper le droit d’autrui (le plus souvent celui du père) à vendre et à décider de la finalité d’une vente de personne. Pour les fonctionnaires de l’empire, qui étaient souvent propriétaires d’esclaves (comme Yu Chenglong), la traite était aussi éminemment associée au transport à longue distance et à la quête de profit. Cette compréhension contextualisée de la notion de traite en Chine n’est pas sans importance. Elle permet notamment de mieux cerner les causes des nombreux conflits qui émaillèrent les relations sino-portugaises du XVIe au XVIIIe siècle. Dans la perspective d’une histoire globale et connectée, elle permet surtout de poser les fondements d’une véritable comparaison réciproque et d’une approche intégrée des esclavages et des traites en Asie.

Notes

i Lúcio de Sousa, The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan. Merchants, Jesuits and Japanese, Chinese, and Korean Slaves, 2018.

ii Liang Qichao, « Zhongguo nuli zhidu » (Le système esclavagiste en Chine), Qinghua xuebao, 1925, vol. 2.2, pp. 527-553. Zhang Ning, « Entre ‘loi des Miao’ et loi sur les Miao : le cas du trafic d’êtres humains dans le Guizhou au XVIIIe siècle », Extrême-Orient, Extrême-Occident 40, 2016, pp. 79-102.