Marc Le Fur, député des Côtes-d’Armor, fait publier le 12 novembre 2008 dans Ouest-France un plaidoyer pour l’identité culturelle et linguistique de la Bretagne : « À la mémoire des 250 000 Bretons morts pour la France ». Il prend comme modèle «Jean-Pierre Calloc’h, mort pour la France dans la baie de Saint-Quentin le 10 avril 1917, un mardi de Pâques, à 28 ans. Un an auparavant, il écrivait en breton : Je suis le grand veilleur de la tranchée. » En quelques lignes, le député convoque les représentations les plus communes des Bretons et de la Grande Guerre : la « saignée », le patriotisme et l’identité régionale, l’utilisation par la mémoire du conflit.

Article publié dans Histoire Magazine N°10

Les Bretons : victimes et héros

Cette mémoire a l’honneur d’un reliquaire de la gloire militaire française : les Invalides. Au premier étage, dans la galerie dominant la cour d’honneur, cette plaque, gravée par le sculpteur breton Nicot, commémore les 240 000 soldats morts. L’initiative vient d’une association d’anciens combattants bretons et parisiens qui fait inscrire dans le marbre ce nombre légendaire. La fabrication du mythe est au cœur de la construction de la mémoire bretonne. En mars 1920, le député Louis Marin présente à la Chambre son troisième rapport sur les pertes humaines françaises. Il annonce 1 375 000 soldats tués, soit 17,4 % des hommes mobilisés, 3,4 % de la population française recensée en 1911 et 127 000 morts pour les cinq départements de Bretagne. Bilan rejeté par L’Ouest-Éclair : en 1922, le quotidien annonce 200 000 morts. L’inflation macabre se poursuit jusqu’en 1935, année de la pose de la plaque commémorative aux Invalides. Le nombre de 240 000 est alors atteint dans les colonnes du journal et devient la référence usuelle dans la presse jusqu’aux années 1980. Il s’installe et se pérennise, au centre d’enjeux contradictoires.

Auguste Dupouy, journaliste, professeur, agrégé, républicain, ose en mai 1935 remettre en cause le dogme des 240 000 dans La Dépêche de Brest. Il répond aux nationalistes de Breiz Atao qui affirment que « la Bretagne a été saignée à blanc » par la France. Dupouy lui-même reconnaît cependant la surmortalité des soldats bretons estimant les pertes à 150 000 hommes, soit 3,9 % de la population française de 1911. Il déplore que 21,9 % des mobilisés bretons aient perdu la vie contre 17 % de tous les soldats français. Écart qu’il propose d’expliquer par l’origine rurale des Bretons et leur affectation dans l’infanterie, plus exposée. Non par une décision délibérée de l’État français de leur faire payer « l’impôt du sang », comme le publie Breiz Atao. Portée dès la guerre par les régionalistes et les nationalistes, l’idée d’un sort particulier fait aux Bretons infuse dans l’opinion. Yves Le Febvre, avocat, républicain, «bleu», un temps socialiste, s’inquiète dès 1915 dans ses Carnets de guerre de « ce bruit singulier et troublant » qui peut accentuer l’audience du régionalisme et mettre en cause l’égalité républicaine. Pour d’autres «bleus », la vaillance des Bretons au feu est surtout un indice du ralliement à la France et à la République. Enfin, l’Église, dont l’influence reste majeure, donne un sens à l’épreuve subie, celui du martyre, du sacrifice consenti.

Vitrail (détail) dans l’église Notre-Dame du Gâvre (LoireAtlantique) Sur cette œuvre du verrier nantais Usureau réalisée en 1920, certains visages sont identifiables ; la fougue et la vaillance des Poilus en « bleu horizon » donnent une vision à la fois réaliste et symbolique. Cliché D. Guyvarc’h.

Ces acteurs sont engagés dans la bataille du patriotisme. Ils cherchent à transformer le stéréotype régional du «Plouc » en un stéréotype national du «Poilu». Ainsi en va-t-il de la ténacité réputée propre au paysan breton. Borné et obtus avant 1914, il devient un de ces « 7 000 héros qui ont combattu à un contre cinq», comme l’écrit l’hebdomadaire radical de Quimper Le Finistère le 12 décembre 1914 à propos de la bataille de Dixmude. Son concurrent catholique, Le Progrès, évoque le 16 janvier 1916 : « ces fils de Bretagne qui auront plus que jamais par leur vaillance incomparable ajouté au patrimoine de gloire de la marine française ». La presse régionale, ou nationale, «bleue » ou «blanche », construit un véritable florilège des actes valeureux des Poilus bretons. Ils sont présentés comme un modèle à suivre, dépassant dans l’art de la guerre les « salonnards » parisiens évoqués par L’Express de l’Ouest du 27 juillet 1916 à propos des réservistes bretons : « Sous le feu, ils ont manifesté une élégance, une aisance de mouvements à rendre jaloux les habitués des salons parisiens ».

La presse ancre l’image du soldat breton courageux en publiant des portraits d’hommes dignes d’un panthéon. Isidore Colas, menuisier de Bannalec, est en 1914 un des premiers donneurs de sang. Selon Le progrès du Morbihan du 14 novembre 1914, « le brave petit breton», devient même un personnage romanesque dans Les fiancés de 1914, feuilleton publié dans Les Annales littéraires et politiques. Les héros n’appartiennent pas exclusivement aux classes populaires. La grande revue parisienne L’Illustration reproduit à sa une du 20 novembre 1915 la photographie du colonel Desgrées du Loû menant l’attaque de son régiment. Il meurt au cours de l’assaut. La même photographie, reproduite à la une de L’Ouest Éclair, devient une icône relatant la geste d’un soldat français, breton, chrétien, Xavier Desgrées du Loû, frère du fondateur de l’Ouest Éclair.

Un glissement des représentations s’opère. Le Breton têtu devient le soldat opiniâtre. Le Breton soumis au clergé devient, par exemple en mai 1916 dans Le Patro, bulletin paroissial de Ploudalmézeau, le croisé menant une guerre contre les barbares luthériens, les «Boches », et contre les infidèles, les musulmans turcs.

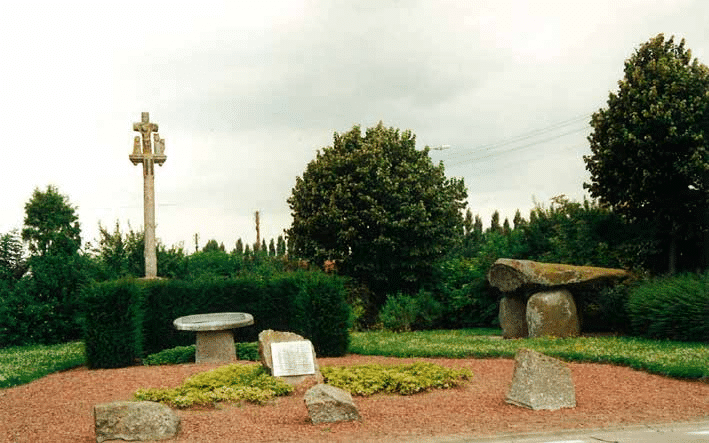

Boesinghe (Belgique) Le calvaire de Louargat et le dolmen de Henanbihen ont été transférés en 1929 à Boesinghe près de Ypres pour commémorer la première attaque aux gaz en 1915. La volonté de recréer une Bretagne pittoresque est aussi une revendication : la plaque au centre est gravée en flamand, français et breton. Cliché D. Guyvarc’h

Dieu, le granit, les femmes

La sortie de guerre est un moment complexe. Le capital émotionnel que représentent les 127000 Bretons fait rejouer les clivages d’avant-guerre. L’inscription d’un lieu commémoratif commun aux cinq départements est un enjeu pour les républicains et pour l’Église. En 1920, la Fédération régionaliste de Bretagne suggère l’érection d’un monument sur un point culminant des Monts d’Arrée. Cette initiative, reprise par un élu radical du conseil régional des Côtes-du-Nord, est approuvée par l’assemblée qui s’adresse aux quatre départements. Aucun ne suit les Côtes-du-Nord dans son projet symbolique unitaire, le Morbihan répondant en septembre 1921 que «depuis le vœu des Côtes du nord, la quasi-unanimité s’est faite en Bretagne sur l’emplacement de Sainte-Anne d’Auray». Simultanéité calculée: l’archevêque de Rennes lance un appel pour le choix de ce site. L’idée d’un monument laïque, commun à tous les Bretons est abandonnée. En revanche, l’Église confirme sa puissance. Dans cette perspective du «retour à Dieu» et à la tradition, Sainte-Anne d’Auray a des atouts : l’ancrage d’un pèlerinage du XVIIe siècle, l’expérience, acquise durant la guerre, d’accueillir des soldats permissionnaires venus prier la «Bonne mère», SainteAnne, réputée protectrice. Dix ans après la pose de la première pierre, le mémorial aux «240000» Bretons morts de la guerre est enfin inauguré.

Le 24 juillet 1932 est une des plus imposantes journées commémoratives de masse que connaît la France dans l’entre-deux-guerres: 100 à 150000 fidèles participent. La comparaison s’impose avec le lieu de mémoire français qui a la plus forte aimantation : Verdun. Les étapes de la construction du sanctuaire à Sainte-Anne d’Auray et de l’ossuaire de Douaumont sont en synchronie. L’idée de la création est lancée en 1919 par l’évêque de Verdun. Mais cette prise en mains par les catholiques est, selon Antoine Prost, accommodante : l’ossuaire fut «un monument funéraire et religieux, ouvert à toutes les religions». Les deux mémoriaux sont inaugurés une première fois en 1927, une seconde en 1932. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Anne d’Auray garde l’empreinte de sa création par l’Église catholique : un monument régional, religieux, qui fait des Poilus les continuateurs des premiers martyrs chrétiens, dont l’histoire est gravée sur les murs du sanctuaire. Les inscriptions en breton renforcent la représentation d’une singularité qui se résume dans l’adage «Le Breton et la foi sont frère et sœur». Presque exactement contemporains, Sainte-Anne et Douaumont confirment deux modes de relation à la République. Le sanctuaire breton est une captation par l’Église catholique du deuil public. Douaumont, érigé sur le lieu de la bataille, peut être considéré comme un cimetière et, selon Antoine Prost, un «gigantesque monument aux morts» aux significations ouvertes.

L’inauguration du mémorial de SainteAnne d’Auray (Mor- bihan) Elle a lieu le 24 juillet 1932 devant 100 000 personnes. L’évêque Duparc tient un discours mettant en avant la foi des Bretons au service des armes.

La concurrence mémorielle s’exprime aussi au Faouët pour le monument dédié à Jean-Corentin Carré, soldat à 15 ans, tué à 18, figure de proue de ces enfants soldats que la presse érige en héros. Corentin Carré est présenté comme l’incarnation du patriotisme diffusé par l’école laïque à laquelle il avait rendu hommage en remerciant ses instituteurs. «L’école sans Dieu», «l’école du diable», se mobilise en 1921 pour construire un monument à la mémoire du «Petit Poilu du Faouët», symbole du patriotisme républicain. Le préfet du Morbihan refuse au nom de troubles possibles à l’ordre public. En 1939, l’accord est enfin donné et le 7 mai, le monument — un menhir de granit et l’effigie de Corentin Carré — est inauguré devant la mairie. Marchandage ou concession, une messe a été imposée dans la liste des cérémonies officielles.

Le clivage laïques/cléricaux est cependant limité dans la politique symbolique par un consensus sur les apparences de l’identité bretonne. Comment «bretonniser» un mémorial? La question est posée à propos des monuments honorant les soldats bretons morts en Belgique. À Auvelais un phare a été érigé dans le cimetière, à Maissin un calvaire originaire du Tréhou a été importé et installé. Mais c’est à Boesinghe que l’intention de construire une petite Bretagne a été la plus poussée. Sur le site de la première attaque par les gaz de 1915, un calvaire du XVe siècle déplacé de Louargat, un dolmen provenant de Hénanbihen, des pommiers composent en 1929 un paysage emblématique dont le centre est occupé par une plaque gravée en français, flamand, breton.

Le monument à Jean-Corentin Carré au Faouët (Morbihan) Dissimulant son âge, Jean-Corentin Carré s’engage à 15 ans. En 1916, il est affecté dans l’aviation. Abattu au-dessus de Verdun, il meurt de ses blessures en 1918. Le «petit Poilu du Faouët» est présenté comme un héros républicain, formé par l’école laïque. En 1939, ce monument commémora- tif est érigé au Faouët. Cliché D. Guyvarc’h

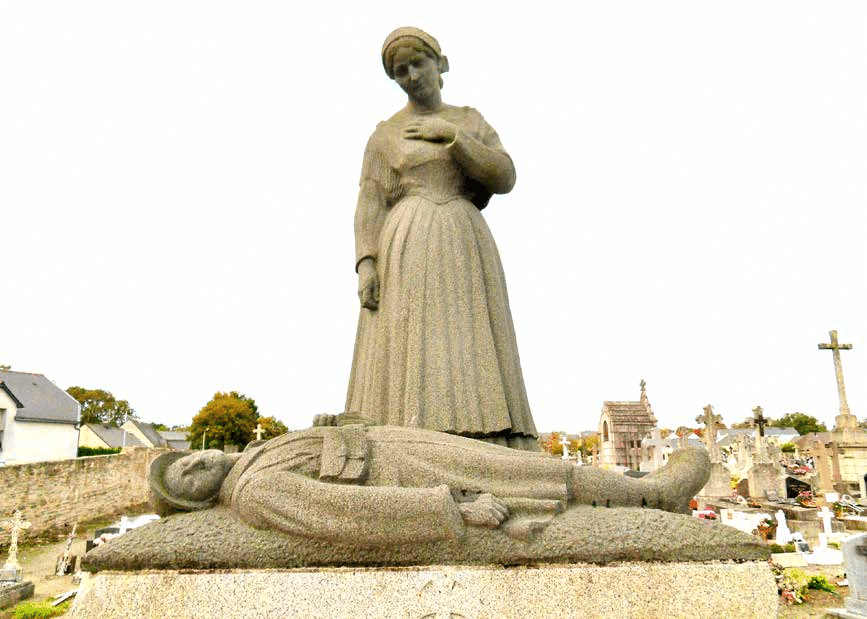

Les monuments commémoratifs communs aux Bretons utilisent un registre symbolique marqueur de l’héritage du temps long. Le granit, le menhir, le calvaire attestent la résistance, l’ancrage face aux aléas. Dès 1915, des monuments sont mis en projet soit par des particuliers, soit par des communes. Après l’Armistice, un mouvement général de construction s’étend à toutes les régions de France. Le monument retenu, parfois sur catalogue, est un ensemble de signes. En Bretagne, sa forme la plus fréquente est une stèle, une pyramide ou une colonne. Cette sobriété est celle de près de la moitié des monuments français et bretons. En revanche, le choix du site est discriminant. Dans les cinq départements bretons, l’emplacement retenu est, très majoritairement, un espace religieux : devant l’église, ou dans le cimetière exonéré des interdits de la loi de séparation de 1905. La moitié des monuments bretons sont érigés dans le cimetière, alors que c’est le cas pour seulement 15 % de ceux des Bouches-du-Rhône. Cette empreinte est clairement visible par la croix presque toujours présente sur le monument, même quand celui-ci est érigé sur l’espace public. La Bretagne, par le prisme de ces sentinelles de pierre, se distingue nettement du modèle national proposé par Antoine Prost. Le monument « civique », laïque et républicain, construit sur la place de la mairie, est rare en Bretagne. Les représentations du genre sur ces pierres de mémoire permettent de saisir d’autres différentiations. Les monuments aux morts à figuration masculine constituent 20 % de l’ensemble breton, les figurations féminines 4,9 %. La comparaison avec l’échantillon national d’Antoine Prost montre une surreprésentation des hommes dans la statuaire bretonne. Cet écart avec le niveau national peut être interprété comme l’expression de la volonté d’affirmer le sacrifice des Bretons, de témoigner de leur engagement héroïque.

Les monuments aux morts, comme la création du mythe des 240 000 victimes, seraient ainsi des marques revendiquées de l’intégration bretonne à la France par le sang. Une telle hypothèse peut s’appuyer sur l’attitude des indépendantistes qui s’inquiètent dans les années 1920 de ces monuments « gallinacés », trop patriotiques et français à leur goût. En 1923, un militant de Breiz Atao publie un article au titre explicite : «Le sabotage de l’âme bretonne. Les monuments aux morts et la tradition bretonne ». Il s’indigne de ces « femmes gémissantes, malgré leur costume et leur coiffe, qui ne sont pas bretonnes mais françaises […]. La Française pleure peut-être, mais la Bretonne s’humilie en pleurant ». L’image sculptée de la femme atteste la volonté de bretonniser le monument en faisant appel à des artistes régionaux réputés. Ils interprètent la singularité en choisissant la pierre de Kersanton, un granit très fin; ils représentent souvent la femme en deuil, tête baissée, la coiffe protégée par le capot de deuil. Le registre commun de Plozévet, Baud, Tréguier, Pontrieux, Paimpol, Guenrouët… signe l’appartenance régionale dans les campagnes et petites villes. Il laisse ouverte la question :

…que pleurent ces femmes? la mort des hommes de la commune ou la fin d’un monde ? La même incertitude plane sur l’usage de la langue régionale.

Il est fréquent dans le Finistère où plus de 25 % des monuments portent une inscription en breton; dans les Côtesdu-Nord, 18 % ont ce marqueur. L’inscription la plus commune est «Maro evit ar vro» (Mort pour le pays); elle est ambiguë : «Ar vro», est-ce la France ? la Bretagne ? la paroisse ?

Houle mémorielle

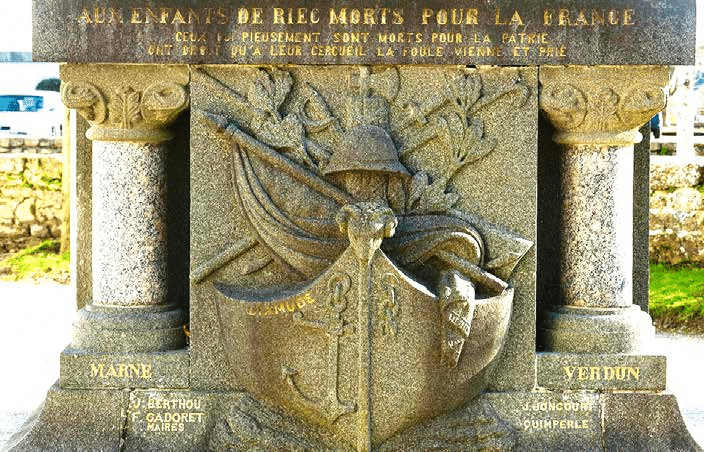

Le recours aux souvenirs de la Grande Guerre fluctue depuis un siècle, sous l’influence d’enjeux locaux, régionaux, nationaux. Nous sommes au sud du Finistère, à Riec-sur-Belon. Le dimanche 6 juin 1920, dans la semaine de la Fête-Dieu, a lieu l’inauguration du monument aux 182 morts. Les correspondants de la presse locale et régionale sont présents. Après la messe du matin, toute la population se rend en cortège au cimetière. Le monument est entouré d’un drap noir; le curé dit l’absoute. Les enfants de l’école privée, puis ceux de l’école publique chantent et le monument est dévoilé. Un banquet réunit les notables et les anciens combattants. Le député, Corentin Guyot, prononce un des six discours. «Nos Poilus doivent continuer à se battre pour la production et le progrès […]. Je voudrais pouvoir applaudir le paysan à la charrue comme je l’ai admiré dans la tranchée. Je voudrais […] grouper, rapprocher les cerveaux avec les bras pour que nous remportions ensemble par une union de nouveau sacrée cette victoire économique qui nous est indispensable comme pendant le triomphe militaire de la Marne. Ô vous qui revenez de la plus terrible des guerres, soyez au travail ce que vous avez été aux combats et faites que les moissons viennent désormais s’ajouter aux lauriers.»

Le monument aux morts de Riec-sur-Belon (Finistère) Inauguré moins de deux ans après l’armistice, le monument rend hommage aux 182 morts pour la France. Il fait référence à la situation maritime de cette commune, ainsi qu’à La Marne, Verdun et Dixmude, batailles auxquelles ont participé ces paysans et marins bretons. Cliché D. Guyvarc’h.

Un peu moins de deux années après l’Armistice de novembre 1918, le discours du député, partisan de l’Union nationale, ne satisfait pas tout le monde. Les comptes rendus dans la presse confirment les clivages. La Dépêche de Brest regrette que les filles de l’école privée aient chanté plus que celles de l’école publique.

Alors que le prêtre a dit la messe en breton, que Théodore Botrel a lu quelques vers patriotiques, L’Union agricole et maritime de Quimperlé déplore que le monument n’ait ni inscription en breton ni références «purement chrétiennes».

Riec-sur-Belon est un territoire ordinaire de la mémoire bretonne. Au début des années 1920, cette référence à l’Union nationale est utilisée par les partisans d’un régionalisme fondé sur la tradition et l’héritage. Ainsi, Émile Gabory, qui rédige le livre d’or de la Loire-Inférieure en 1923, fait de la guerre le moment de l’intégration des Vendéens et des Bretons dans la nation; celle-ci reconnaît alors le courage de ces descendants de chouans fidèles à leur devise : «Plutôt mourir que trahir». Cette sortie de guerre nationale incite à l’occultation partielle des acteurs ou des faits qui ne participent pas à cette mémoire tricolore, tels les 225 mutins bretons condamnés, l’aide américaine et la présence des Sammies à Saint-Nazaire et Brest.

La fin du consensus relatif sous la bannière du patriotisme se traduit par une parole différente sur le sens à donner à la guerre. Le Travailleur de l’Ouest, le journal de la SFIO de Loire-Inférieure, commémore tous les ans la mort de Jaurès, mais occulte le 11 Novembre, sauf au temps du Front populaire. À ces clivages s’ajoutent en Bretagne les revendications régionalistes et séparatistes, ces derniers plaçant 14- 18 au centre de leur argumentaire, dans une sorte d’analyse «décoloniale» qui dénonce les mécanismes de la domination française. De la guerre sort aussi un régionalisme qui s’organise autour de publications. La Bretagne touristique est publiée de 1922 à 1939. Son but est de promouvoir le patrimoine culturel. Au fil des 170 numéros, les qualités manifestées par les Bretons durant la guerre dressent une manière de panthéon : au sommet figure le peintre Lemordant, il précède le poète Jean-Pierre Calloc’h, le «chansonnier aux armées» Théodore Botrel, l’écrivain Roger Vercel et le «Poilu du Faouët» Corentin Carré. La guerre a pour ces héros une fonction matricielle. Ils sont des exemples de la fécondité de la déclinaison régionale des vertus nationales françaises.

Les porteurs de mémoire, les anciens combattants, ici comme ailleurs, sont des gardiens vigilants du souvenir. Mais depuis le milieu des années 1920, la mémoire est plurielle. Au clivage national s’ajoute une sensibilité régionale diffuse…

…à ses marges, la minorité de partisans de l’indépendance exploite le mythe des «240000» et l’occupation allemande. Le Parti national breton relie 1914-1918 à 1939-1940. Un tract, distribué le 22 juin 1942 dans la région nantaise, illustre cet amalgame : «Quel a été le seul cadeau de l’État français aux paysans bretons? 240000 morts en 1914-1918, plus 300000 Bretons prisonniers en 1940.» À SainteAnne d’Auray, les partisans du «héros de Verdun» utilisent aussi le nombre mythique de soldats morts pour tenter de construire une mémoire associant Vichy à l’Église. C’est le sens donné par les cinq évêques bretons à leur présence commune le 26 juillet 1942, jour du pèlerinage à Sainte-Anne. Dans la Bretagne occupée, le monument aux morts communal est un enjeu. Yann Lagadec montre que les cérémonies interdites, du dépôt de fleurs en 1941 jusqu’aux manifestations en 1944, constituent un des indices de la diffusion de l’esprit de Résistance. Le monument aux morts établit la liaison entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les noms des victimes de 1939-1945 sont souvent ajoutés à la liste des Poilus. Le rituel du 11 Novembre est restauré. La mémoire de la Grande Guerre ne s’efface pas, mais diminue d’intensité. Les mots de ces indépendantistes contempteurs de la République dessinent un champ sémantique propre à caractériser des crimes commis par les nazis. En 1965, Joseph Chardonnet dénonce l’État français coupable d’avoir saigné la «race» et tenté «d’éliminer des citoyens de seconde zone». En 1975, Olier Mordrel écrit que 14-18 fut pour les Bretons un «holocauste», terme repris quatre ans plus tard dans Le Mémorial des Bretons de Lackkar et Delamarre, dont un chapitre est intitulé «Holocauste pour 240000 Bretons».

La compromission d’une infime partie des acteurs du mouvement breton avec l’Allemagne nazie impose aux militants régionalistes, voire aux simples tenants d’une bretonnité strictement culturelle, de se démarquer des séparatistes. La guerre de 14-18 est là encore utilisée. L’hebdomadaire La Bretagne à Paris, en France et aux Colonies rend régulièrement compte, à partir de 1948, de l’hommage au soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, organisé par la Fédération des associations bretonnes de Paris. Un récit national, breton et français, est construit, de Nominoë à l’Appel de 1940, intégrant «tous les fronts de 14». La mémoire, vue depuis cette publication de 30000 exemplaires fait de 14-18 un patrimoine commun aux Français et aux Bretons. Le sang versé à Dixmude ou aux Dardanelles atteste la fidélité bretonne à la France depuis le IXe siècle.

La mobilisation de ce passé magnifié se fait sur un mode défensif quand semble surgir le dénigrement. En 1960, La Bretagne à Paris réagit avec acrimonie, via ses lecteurs, à un reportage de Jean Cau dans L’Express jugé «insultant». Les notables qui répondent convoquent le souvenir des Poilus de 14-18 ; François Desgrées du Loû, lui, rappelle que «les Bretons montreront aux amis les monuments qui rappellent au coin de nos routes les sacrifices d’une province qui sait demeurer fidèle au prix de beaucoup de sang».

Depuis un siècle, la mémoire de la guerre de 1914-1918 s’est construite en Bretagne sur un nombre, celui des 240000 soldats morts pour la France. Ce nombre mythique est pour certains la mesure de la dette de sang contractée par la France, pour d’autres la preuve du patriotisme et du destin partagé avec la République.

En 2008, le député Marc Le Fur utilise le nombre légendaire pour revendiquer une identité bretonne. En 2018, le ministre Jean-Yves Le Drian, inaugurant à Dinard une exposition pour le centenaire, déclare que «c’est à ce moment-là que la Bretagne s’est arrimée à la France par le mélange du sang versé». De cette expérience du siècle dernier, il tire une leçon pour le présent : «Rendre hommage, mais aussi mobiliser face aux nationalismes de retour en Europe.» La Grande Guerre dans son modèle mémoriel breton a de l’avenir.