Article publié dans Histoire Magazine N°10

Le monde musulman, comme la plupart des civilisations, a pratiqué l’esclavage. Ce monde est divers dans l’espace et évolutif, dans le temps. Pourriez vous définir et dessiner les contours de ce monde si complexe?

Roger Botte L’expansion de l’islam à partir du VIIIe siècle a créé un vaste domaine économique et culturel unifié qui reliait toutes les régions du monde musulman entre elles : de Tanger à l’Afrique centrale et à Zanzibar, de l’océan Atlantique à la Chine en passant par la Perse, l’Inde et les îles Maldives, de la Méditerranée aux côtes de l’océan Indien… Les voyages d’Ibn Battūta, dans la première moitié du XIVe siècle, symbolisent parfaitement ce vaste marché commun dont les esclaves constituaient la principale marchandise.

Certaines de ces sociétés, musulmanes, ont-elles, plus que d’autres, eu recours à l’esclavage?

Comment répondre à cette question ? Au-delà d’une analyse générale et de traits communs, il faudrait considérer, y compris dans un même pays, les variations historiques et les différences régionales de l’institution. Les éléments constitutifs de l’esclavage ne sont jamais statiques et ne peuvent être compris sans constamment référer à l’époque, aux aires culturelles dans lesquelles la religion musulmane s’est inscrite et aux conditions socio-économiques changeantes. Il n’y a pas eu d’unité du monde ottoman en général, il n’y a pas eu davantage une conception uniforme de l’esclavage dans le monde musulman. Les sociétés musulmanes révèlent l’existence de logiques propres à chacune d’entre elles, des analogies dans l’institution servile bien sûr, mais des systèmes sociaux souvent structurés de manière entièrement différente, des interprétations et des pratiques sociales diverses résultant de concessions à la coutume locale et du poids de l’histoire.

On y décèle enfin d’inattendues variations profanes. Diverses applications de la loi ou des différences de culture se manifestent selon les groupes ayant recours à l’esclavage (Arabes, Berbères, Turcs, Persans, Africains dans leur grande diversité…), selon l’inscription dans le sunnisme ou le chiisme, et selon le rattachement à telle ou telle école de jurisprudence. Ainsi sur les «droits des esclaves» : les hanafites et les chafites ne permettaient que deux femmes à l’esclave marié, les malikites quatre. Surtout, dans la réalité, les relations maîtres/ esclaves pouvaient s’écarter considérablement de la norme, selon les contextes et la pénétration de la culture islamique et selon l’interprétation que le maître pouvait en faire. Au total, l’esclavage dans les sociétés musulmanes se présentait comme un phénomène complexe avec une pluralité d’approches, une extraordinaire variété de situations serviles et une forte disparité des statuts juridiques.

Qui pouvait, ou ne pouvait pas, être esclave dans le monde musulman?

L’asservissement est fondamentalement de nature religieuse et vise l’infidèle. La loi ne reconnaît ainsi que deux sources légitimes de réduction en esclavage : la naissance dans la servitude (la condition de l’enfant étant déterminée par celle servile ou non de la mère) ; la prise de captifs à la guerre. Et seul le djihad justifiait la réduction en esclavage d’hommes et de femmes que leur impiété rendait justiciable de cette situation subordonnée. Ces deux situations génératrices d’esclavage ne pouvaient être durablement des sources d’esclavage. D’une part, en raison de la qualité de libre de l’enfant né du concubinage légal du maître ; d’autre part, à cause de la fréquence des affranchissements. Autrement dit dans l’islam, l’esclavage ne pouvait subsister que par l’apport ample et continu d’éléments extérieurs, pris directement à la guerre ou, une fois épuisées les conquêtes, soit d’un tribut, soit d’un achat au-delà des frontières islamiques. Comme l’achat était une pratique non approuvée par la loi coranique, on supposa tacitement, afin de maintenir fictivement les règles canoniques, que les esclaves obtenus par achat avaient bien été pris lors d’un djihad. Par ailleurs, l’interdiction d’asservir des coreligionnaires souleva rapidement la question du prosélytisme, en particulier en Afrique. Des États, comme le Kanem-Bornu, qui dépendaient économiquement du commerce des esclaves, limitèrent drastiquement très tôt les conversions des animistes à l’islam afin de ne pas tarir cette source de richesse en en faisant des hommes libres.

L’esclavage musulman, à un moment ou à un autre, a touché presque toutes les populations du Vieux Monde. L’esclavage des Berbères fut rendu difficile du fait de leur conversion, celui des Francs ne fut significatif que dans al-Andalus, celui des Byzantins et des Hindous était plutôt limité. Restaient trois principaux réservoirs où s’approvisionner en esclaves : l’Europe slave, la steppe turque et l’Afrique subsaharienne. C’est de ces trois régions que provenaient dans des proportions variables selon les pays et les époques, l’immense majorité des esclaves du monde musulman. Et quand les peuples slaves devinrent chrétiens et que les peuples turcs embrassèrent l’islam, ces deux sources d’esclaves s’asséchèrent et l’Afrique subsaharienne devint le principal fournisseur d’esclaves pour le monde musulman. En principe le critère d’asservissement n’était pas de nature ethnique ni fondé sur la couleur ou la territorialité. Dans la réalité, à l’infériorité d’ordre religieux venaient s’ajouter, notamment à l’égard des peuples africains, des stéréotypes dévalorisants : mœurs perçues comme viles, anarchie sociale supposée, incapacité à construire un État doté d’institutions stables, peu d’aptitude à cultiver les sciences…

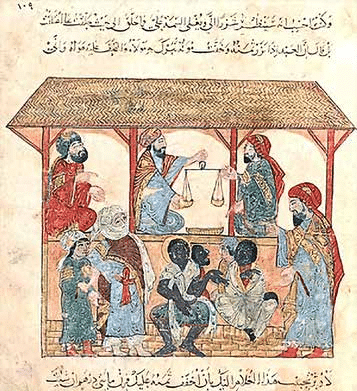

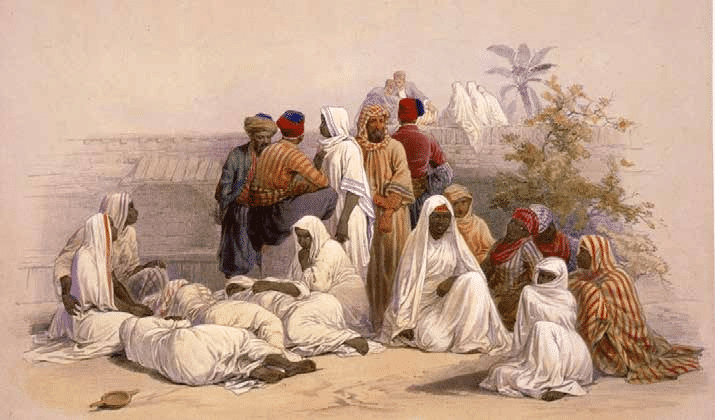

Marché aux esclaves Yemen, XIIIe siècle

Il y a donc des facteurs religieux à l’essor de l’esclavage en terres d’islam. Quels sont-ils?

On l’a dit, l’asservissement avait pour critère principal l’appartenance confessionnelle. Pouvaient être réduits en esclavage, avant leur conversion, des monothéistes (Nubiens, Abyssiniens), des païens (Zandj, Bedja), des manichéens (Ouïgours), des chamanistes (Guzz), des hérétiques (Berbères) et tous les polythéistes et idolâtres.

Les peuples monothéistes dont la religion est fondée sur un livre sacré reçu par un prophète, comme les chrétiens et les juifs, appelés dans le Coran «gens du Livre», étaient plus épargnés. De même qu’en principe les sabéens et les zoroastriens. La guerre de course en Méditerranée (plus d’un million de captifs européens) entre ennemis du même bord, aux XVIe et XVIIe siècles, ne contrevenait qu’en apparence à ce principe : elle ne visait pas seulement à acquérir des esclaves, mais aussi à produire des captifs dans le cadre d’une économie de la rançon. Quant aux polythéistes et idolâtres l’idée prévalait dans de nombreux États, aux XVIIIe et XIXe siècles, comme le Darfour ou l’Égypte, que l’esclavage était un don de Dieu pour ces peuples païens ainsi amenés à la civilisation.

Ceci dit, le religieux explique-t-il tout? N’y a-t-il pas d’autres motifs à l’essor de l’esclavage dans le monde musulman?

Le facteur déterminant du succès des conquérants tient d’abord à ce qu’ils étaient porteurs d’une idéologie nouvelle, dépourvue des subtilités dogmatiques des autres religions et qu’ils étaient animés par l’ardeur des néophytes. Mais il est vrai aussi que l’attrait du butin eut un effet indéniable auprès des Croyants de la première heure, l’exploit guerrier étant d’ailleurs glorifié comme une vertu essentielle, un hadith l’affirme : «La meilleure acquisition du fidèle est sa part (de butin) dans la Voie d’Allāh». Et de fait, l’un des stimulants économiques les plus notables des entreprises guerrières fut l’acquisition d’esclaves.

Marché aux esclaves au Caire. Dessin de David Roberts, vers 1848. Library of Congress

Des Européens, les Slaves, notamment, ont été esclaves en terres d’islam. Peut-on mesurer l’importance de cet esclavage?

On entend par esclaves «slaves» diverses populations païennes razziées en provenance d’Europe centrale, balkanique ou russe, soit le Bilād as-Saqāliba des auteurs arabes. D’après le géographe du Xe siècle, Ibn Hawqal, les esclaves slaves, suivant leurs lieux d’origine étaient aiguillés vers des destinations différentes : ceux de l’Est étaient expédiés en Transoxiane à Boukhara dans la principauté esclavagiste des Samanides; ceux du Sud transitaient par les cols des Alpes et arrivaient à Venise et de là, partaient vers al-Andalus, ou vers les États du Maghreb (aghlabide, fātimide…) ou vers les ports du Levant méditerranéen et le califat de Bagdad ; ceux du Nord-Ouest étaient dirigés vers le pays des Francs et, par Narbonne, vers al-Andalus. La vague d’expansion arabo-berbère et la conquête de la péninsule Ibérique vont faire de cette région un formidable débouché pour les esclaves slaves.

Sous Charlemagne et ses successeurs, les Slaves réduits en esclavage composaient les gros contingents des traites intraeuropéennes et des exportations de l’Occident chrétien vers al-Andalus. Là, dans le califat umayyade de Cordoue, ils constituaient une des bases essentielles du fonctionnement des structures politico-administratives de l’État. Les Umayyades y possédaient, au Xe siècle, une garde d’esclaves composée de 10 000 Slaves achetés avec l’or du Soudan. Au XIe siècle, d’anciens esclaves slaves affranchis prendront la tête de petits royaumes lors du démembrement du califat de Cordoue, en particulier à Denia et à Valence. Les corps de troupe slaves ont également joué un rôle fondamental et parfois décisif dans la lutte pour la souveraineté de l’État fātimide d’Égypte ou pour la consolidation de l’État aghlabide. La croissance économique carolingienne des VIIIe -IXe siècles a ainsi été financée en vendant au monde arabe des Européens. De grands centres de castration s’étaient établis à Verdun et à Prague. Après l’An mil, la progressive conversion au christianisme de tous les Slaves capturables en Europe — les chrétiens en principe ne vendant pas leurs coreligionnaires — tarit partiellement cette source de recrutement vers l’Occident. Toutefois les Varègues, ou Vikings suédois, font grand commerce de Slaves à destination des marchés musulmans d’Asie centrale et de Byzance. Puis, du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, les Tatars de Crimée et Nogaï alimentent continûment le monde ottoman en esclaves slaves (probablement plus d’un million) razziés en Pologne, Ukraine et Moscovie. Quant à l’importance statistique globale de cet esclavage, elle me semble impossible à quantifier, mais ce commerce des Slaves a été considérable.

Il faut noter que les géographes arabes englobaient dans le terme Saqāliba («Slaves») les peuples finnois et finno-ougriens vendus par des marchands russes; et que d’autres esclaves européens, anglo saxons cette fois, étaient acheminés à travers la Gaule vers Venise ou directement par l’Irlande et l’Atlantique vers la Lisbonne musulmane.

Quid des traites à partir de l’Afrique subsaharienne et à destination des mondes musulmans?

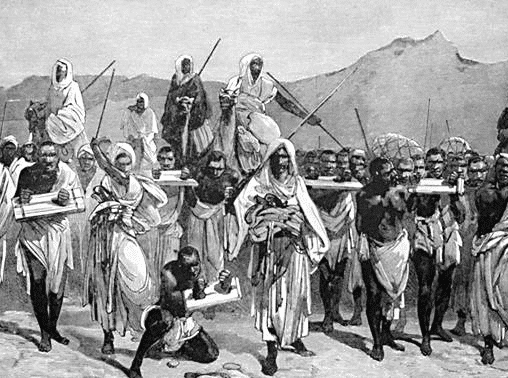

Négriers et leurs captifs au Sahara. XIXe siècle.

La principale caractéristique de ces traites est de lier la longue durée — treize siècles —, plusieurs courants de traite, les uns terrestres par la vallée du Nil et à travers le Saha- ra, les autres maritimes par la mer Rouge et l’océan Indien, tous liés à l’expansion du monde musulman — de l’Espagne à l’Asie centrale et à la Chine.

Du côté du commerce transsaharien, ce sont les Berbères, dissidents religieux, qui, à partir du VIIIe siècle, mettent en place les trois grands faisceaux de routes transsahariennes méridiennes reliant le Maghreb à l’Afrique subsaharienne : les voies translibyennes vers le lac Tchad, par les salines de Bilma ; la route centrale, par Ouargla, vers Gao et le fleuve Niger; la piste occidentale, par les mines d’argent et de cuivre de Tamdult et la saline d’Awlil, vers l’empire de Ghana et le fleuve Sénégal.

Le déclenchement de la traite des Noirs au Proche-Orient médiéval par la vallée du Nil remonterait au baqt, un traité conclu avec les Nubiens en 652, leur imposant un tribut en esclaves. Les Arabes développent cette vieille voie de traite. Elle connaît un trafic considérable vers l’Égypte et le Proche-Orient médiéval aux IXe et Xe siècles, sans doute assez proche du million. De la Corne de l’Afrique à la côte orientale, l’ancienne pratique d’exportation d’esclaves fut stimulée, à compter du VIIIe siècle, par l’établissement d’émigrants musulmans en provenance d’Arabie du Sud et de Perse (les Shirazis). Ils créèrent, de Mogadiscio (Somalie) à Sofala (Mozambique), des cités commerciales qui formèrent le monde swahili. À partir du XIVe siècle, ces cités-États, grandes pourvoyeuses d’esclaves, accaparèrent définitivement l’espace commercial et politique des littoraux de l’Afrique de l’Est et enlevèrent aux Indiens leur suprématie dans le transport maritime.

Les traites transsaharienne, nilotique et orientale se caractérisent par un volume de déportés considérable, par la multiplicité des points de vente dans les sociétés et États africains fournisseurs de captifs : Ghana, Mali, Songhay, Kanem-Bornu, les cités Hawsa, Djenné, Tombouctou, Darfour, Kordofan, Éthiopie, États ou sociétés d’Afrique orientale (Monomotapa, Nyamwezi, Yao, etc.). Partout, ces sociétés et ces États restent maîtres des transactions, car jusqu’au XIXe siècle les marchands ne pénètrent pas dans l’hinterland : ils préfèrent se greffer sur les circuits interafricains de la traite des esclaves.

Ces traites se caractérisent aussi par la mobilisation de moyens énormes en hommes, en animaux pour le transport par caravanes ou en boutres pour la voie maritime, en marchandises, en capitaux, etc. ; par des marchés de redistribution de la marchandise humaine aux terminaux caravaniers (Sidjilmasa, Fès, Tlemcen, Tunis, Tripoli, Zawila, Le Caire), dans les ports de la mer Rouge (Zeyla, Berbera, Mogadiscio), dans ceux du golfe Persique (Mascate, Irak, Iran) et de la côte d’Afrique orientale (Sofala, Mombasa, Kilwa, Pemba, Zanzibar), enfin en Inde et, au-delà, vers l’Insulinde et la Chine (Canton).

À quoi servaient tous ces esclaves? Ont-ils contribué à la définition et à l’essor du monde musulman?

Les analyses dominantes à propos du travail servile dans le monde musulman défendent l’idée qu’il n’aurait nullement servi, contrairement au monde atlantique, à maximiser la production pour le marché, mais plutôt à rendre plus confortable la vie des propriétaires d’es- claves, possesseurs de serviteurs et de concubines. Il est vrai que l’escla- vage en pays musulmans n’avait pas pour finalité essentielle d’organiser le travail forcé. C’est probablement une des raisons pour lesquelles, à l’inverse de l’Europe lors de son expansion coloniale, l’institution esclavagiste ne contribua pas dans le monde arabo-musulman au développement d’un capitalisme endogène, en dépit de l’existence d’un secteur précapitaliste.

L’omniprésence de l’esclavage partout dans le monde musulman reflète d’abord l’interdiction par la charia des autres formes de contrainte au travail, comme le servage et la corvée. Ces masses d’esclaves ont contribué de manière importante et indispensable à la vie économique, politique, militaire et même culturelle de l’islam. En témoigne, à la différence de l’Occident, la liste impressionnante d’esclaves célèbres : chanteuses, généraux, vizirs, musiciens et autres dont l’histoire nous a transmis les noms. Pour ne donner qu’un exemple, Umar b. Hubayra qui gouvernait l’Irak était illettré : il feignait de lire en public les lettres dont une esclave lui donnait lecture par après en privé.

Dans Les abolitions de l’esclavage en terres d’islam, vous dites qu’il n’y est guère possible de l’y abolir en droit. Pourquoi?

Au moment des abolitions, largement sous la pression de l’Europe, les sociétés musulmanes ont considéré l’esclavage comme faisant partie de l’ordre naturel des choses — en réalité, comme partie de l’ordre des choses donné par Dieu —, et non comme une institution qui puisse être interrogée et encore moins, contestée. L’aspect moral de l’esclavage n’était jamais envisagé puisque l’islam l’approuvait.

Le terme abolition lui-même fait problème dans la mesure où c’est une éventualité non prévue dans le Coran. Mieux vaudrait parler, me semble-t-il, de «libération collective» ou d’«affranchissement général».

On sait que, selon la tradition, le Coran a été descendu du ciel par l’ange Gabriel et reçu par le prophète Muhammad. La question qui se posait était donc la suivante : comment supprimer ce que Dieu a autorisé ? Comment abolir une institution que les textes rendent licite ?

Est-ce à dire qu’il n’y a pas eu d’abolitions? En quoi le processus abolitionniste y a, ou non, été différent de celui du monde occidental?

Les abolitions y ont bien eu lieu et, dans le cas de la Tunisie, en 1846, avant même l’abolition française de 1848. Pour ces abolitions, les spécialistes du droit musulman ont eu recours, selon les pays, à différentes ruses jurisprudentielles. La principale a été de mettre en avant, comme en Tunisie, l’illégalité des mises en esclavage ; c’est-à-dire effectuées en dehors de tout djihad régulier, ce qui les rendaient illicites d’un point de vue canonique. Dans ce pays, l’ère des réformes (tanzimat) qui avait pris naissance en Turquie a joué un rôle central. Les jurisconsultes ont également avancé comme motif d’abolition les mauvais traitements infligés aux esclaves en violation des règles coraniques. Ceux d’Arabie saoudite, en particulier, ont fait valoir des notions plus techniques comme le consensus unanime de la communauté (ijmā ) ou la notion d’intérêt général (maslaha). La grande différence avec le monde occidental, pour ne retenir qu’un seul point, tient au fait que les esclaves dans les pays musulmans n’ont joué aucun rôle dans leur libération. À l’exception, mais très tardive, du mouvement anti esclavagiste mauritanien (El Hor) qui a obtenu l’abolition de l’esclavage en 1980.

Quels facteurs ont favorisé ou entravé ces abolitions?

Partout les abolitions ont provoqué des résistances de la part des maîtres qui considéraient l’institution comme légitime et qu’on ne pouvait pas priver de leur propriété sur les esclaves. Le fait qu’abolir l’esclavage revenait à une privation de main-d’œuvre a été un facteur puissant de rejet. En outre, la sup- pression de l’esclavage se heurtait, comme je l’ai dit, à des difficultés religieuses. Le Coran recommande dans plusieurs versets de libérer un esclave comme œuvre pie ; or, supprimer l’institution, c’était enlever au croyant cette possibilité de se sauver dans l’au-delà. L’éventualité, pour celui qui en avait les moyens, de posséder des esclaves-concubines contribuait à rendre éminemment populaire l’institution esclavagiste.

Tout cela a sérieusement entravé le processus abolitionniste et provoqué de nombreuses résistances. Toutefois, pour prendre l’exemple de l’Arabie saoudite, l’abolition de l’esclavage, en 1962, y a été favorisée par la pression de forces sociales internes : l’existence à l’époque d’un mouvement ouvrier puissant, et le fait qu’un certain nombre de princes étaient acquis aux idées de Nasser qui dénonçait dans des discours au vitriol à la radio égyptienne l’esclavage en Arabie saoudite. Les pressions occidentales ont évidemment aussi joué un rôle. Mais, à Aden, sous protectorat bri- tannique, l’esclavage n’a été aboli qu’en 1967 et, encore, sous fortes injonctions de l’ONU.

L’affranchi est-il totalement libre en terres d’islam?

L’affranchissement reste à la discrétion du maître. L’individu affranchi est immédiatement établi dans l’intégralité des droits de l’homme libre, mais, devenu client/protégé (mawlā, hartānī), il maintient avec l’ancien maître des liens de dépendance qui se transmettent de génération en génération. Cependant, dans plusieurs sociétés africaines d’Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Mauritanie) où l’abolition a été imposée par la puissance coloniale, l’idéologie religieuse a conservé une telle puissance que les anciens maîtres ne considèrent toujours pas leurs anciens esclaves ou leurs descendants — même émancipés selon la loi — comme religieusement affranchis.

Le marché aux esclaves Horace Vernet (1789-1863) Alte Nationalgalerie, Berlin.

Aujourd’hui, qu’en est-il de l’esclavage en terres d’islam? A-t-il disparu? Se développe-t-il à nouveau?

En Mauritanie où subsiste encore le vieil esclavage de possession, on assiste depuis l’abolition de 1980 et diverses mesures ultérieures à la fin sans fin de l’institution. Pour des raisons économiques en particulier, mais surtout parce que l’abolition est restée muette sur les fondements religieux du principe d’abolition.

Là, comme ailleurs, je l’ai déjà dit, l’influence de la loi religieuse perdure. De nombreux fidèles restent encore imprégnés de ce patrimoine mémoriel irréductible qui irrigue tout le corps social et les cadres mentaux.

La pérennité de cette matrice idéologique, alors même que les conditions socio-économiques qui avaient produit l’institution esclavagiste ont disparu, est manifeste en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe. Paradoxalement, cette matrice conserve l’essentiel de sa puissance dans un contexte de capitalisme néo-libéral et de salarisation du travail. C’est ainsi le cas dans les secteurs de la domesticité et du BTP. Les travailleurs étrangers y sont entièrement soumis à l’arbitraire des employeurs. Qu’il s’agisse du droit du travail ou de justice pénale, tout se restreint aux conditions établies par le patron : charge de travail excessive, dans des conditions climatiques extrêmes, salaires impayés, réclusion forcée sur le lieu de travail, absence de protection sociale, interdiction des syndicats, non-liberté de culte. Les domestiques endurent en outre violences physiques et sexuelles. Sans parler du système discrétionnaire du parrainage (kafāla) liant le travailleur migrant à un patron individuel.

De fait, ces salariés ne bénéficient d’aucune des garanties ou des «droits sociaux» qui étaient en vigueur lorsque le droit musulman encadrait le statut de l’esclave, imposait des limites légales à son exploitation et aux abus, et offrait des voies de recours dans le cas où le maître transgressait les règles.

On pourrait douter de la pérennité de l’idéologie servile dans ces pays si, dans le même temps, l’actualité du djihad ne renvoyait pas au spectre de l’esclavage. De fait, l’enlèvement de femmes pour les réduire en servitude — hier par le GIA algérien et par Daech, aujourd’hui par Boko Haram — montre que le lien djihad/esclavage n’a rien perdu de son caractère prescriptif dans l’imaginaire des mouvements djihadistes sunnites. Le djihad donc et, dans l’éphémère califat d’Abu Bakr al-Baghdadi, le rétablissement de l’esclavage sexuel avec l’asservissement de milliers de femmes yézidies. Ici, l’idéologie religieuse ne se trouve associée à aucune forme de rationalité économique : il s’agit seulement de se conformer mécaniquement au modèle fantasmé d’une société idéale islamique.

Pourquoi ces esclavages-là ne sont-ils pas, aujourd’hui, vraiment mis en cause par la communauté internationale?

Probablement parce qu’elle considère qu’une fois acquise l’abolition juridique formelle de l’esclavage, le maintien dans les sociétés musulmanes post-esclavagistes de structures de domination et de stigmates sociaux négatifs ne la concerne plus.

Dans les pays du Golfe, la puissance économique de ces pays contribue à rendre invisible aux yeux occidentaux des formes d’assujettissement qui peuvent surgir en contournement des abolitions.

De même que se trouve occulté dans tous les pays musulmans post esclavagistes un phénomène révélateur de la rémanence du stigmate de l’esclavage. En Irak, où l’abolition date de 1924, se trouve aujourd’hui la plus importante diaspora noire du monde musulman. Les Afro-Irakiens y représentent quelque deux millions de personnes (5 à 6 % de la population totale et jusqu’à 15-20 % dans la province de Bassorah). Ils sont pauvres, illettrés à 95 % et marginalisés. Profitant des espoirs nés après la mort de Saddam Hussein, un parti politique, le Mouvement des Irakiens libres, appelé en arabe Ansar al-Huriyah, fondé en juillet 2007, a demandé la reconnaissance des Noirs comme minorité officielle, des excuses pour l’esclavage, des lois contre la discrimination raciale et une représentation au Parlement. Ils voulaient, enfin, que l’usage du terme abd (esclave), employé de manière péjorative, voire injurieuse, pour les désigner, soit considéré comme diffamatoire et puni comme tel par un article de la Constitution. Rien de tout cela n’est advenu et plusieurs de leurs leaders ont été physiquement éliminés. Qui en a entendu parler?